您现在的位置:首页 > 各地民俗文化欣赏--傩戏篇民俗文化

各地民俗文化欣赏--傩戏篇

池州傩戏源于图腾崇拜意识,主要流传于中国佛教圣地九华山麓方圆百公里的贵池、石台和青阳等县(区),尤其集中于池州市贵池区的刘街、梅街、茅坦等乡镇几十个大姓家族,史载“无傩不成村”。它无职业班社和专业艺人,至今仍以宗族为演出单位,以祭祖、驱邪纳福和娱神娱祖娱人为目的,以戴面具为表演特征。池州傩戏有“傩仪”、“傩舞”和“傩戏”等表现形式。整台“正戏”,饰演既有戏剧情节、表演程式,又有脚色行当和舞台砌末等…[详细]

“咚咚推”流行于湖南省新晃侗族自治县贡溪乡四路村天井寨,因演出时在“咚咚”(鼓声)、“推”(一种中间有凸出的小锣声)的锣鼓声中跳跃进行,“咚咚推”由此而得名。“咚咚推”起源难以查考,天井寨最早的居民为龙姓侗族人,明永乐十七年(1419)从本省靖州迁来。龙姓人说:“‘咚咚推’头在靖州,尾在天井。”依此推论,这种傩戏,很有可能是明代由靖州传来的。天井寨旧时有盘古庙、飞山庙各一座,春节期间每庙一年,轮流…[详细]

宁都中村傩戏(第一批省级)宁都中村傩戏,保留在宁都黄石中村村。这里是古代中原通往中越的咽喉之地。中村傩戏已有700多年的传承历史。其表演形式原始热烈火爆。既有原始粗犷的傩舞跳跃动作,又有戏曲中的唱词和道白。音乐是锣鼓伴奏,人声帮和,有厚重的文化底蕴。宁都中村傩戏在宁都的历史非常悠久,是当地村民每逢过年过节,用来祈福的一种民间艺术,它以动作原始优美而著名。中村傩戏被称为“戏曲活化石”,表演当中包括禳…[详细]

傩文化在五溪文化中占有重要地位。王逸在《楚辞章句•九歌序》中说:“昔楚国南郢之邑,沅、湘之间,其俗信鬼而好祀。其祀,必作歌舞以乐诸神。”五溪文化中的这种古俗,至今在沅陵,特别是七甲坪乡犹存。沅陵“辰州傩”(又称土家傩),见诸史籍者甚多:清康熙四十四年(1705)《沅陵县志》记载:“辰俗巫作神戏,搬演孟姜女故事。以酬金多寡为全部半部之分,全者演至数日,荒诞不经,里中习以为常。”清乾隆十年…[详细]

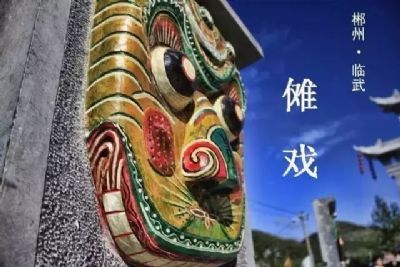

临武傩戏又称“舞岳傩神”“大冲傩戏”,俗称“神狮子”。相传为油湾村17世祖王思能于明成化年间,在从师学习傩祭作法的过程中,有所创造丰富。而后油湾村的村民在长期的生活和劳动中,一代代心口相传,演变成了今天的临武傩戏。临武傩戏现存于湖南省郴州市临武县大冲乡油湾自然村。历史上的油湾村由于偏僻封闭,交通不便,单一的农耕生产方式,生活条件极为艰苦,正是这种独特的地形和单一的生活环境,使临武油湾村傩戏世代相传…[详细]

溆浦傩戏是流传于湖南省怀化市的非物质文化遗产,溆浦地处雪峰山区,四周峰峦叠嶂,海拔在700米以上。这里有着深厚的巫傩文化根基。屈原于楚顷襄王三年(前296)流放溆浦,前后达16年。他以这里的巫觋神祠为素材,创作了《九歌》等千古传诵的诗篇。同治《溆浦县志》载:“溆俗信神尚鬼由来已久,平民常年祷禳,不独延请僧道、巫觋昕夕拜祝,并为演剧酬神。”便是对溆浦傩戏演唱活动的描述。《溆浦县志》又载:“疾病祈赛中…[详细]

梅山傩戏主要流传于古梅山地区。今冷水江所传承的傩戏,为保存最为丰富、最为完整的梅山傩戏。冷水江市是古梅山蛮峒最后一代梅王苏得常(苏甘,1040—1120年)居住地,亦是梅山文化的核心区和发源地之一。梅山傩戏这枝民间戏曲的奇葩,即由苏、张、李、扶等23姓梅山土著传承至今。2008年,梅山傩戏被确定为湖南省第二批非物质文化遗产名录项目。“梅山峒”是在唐宋时“旧不与中国通”的湘中雪峰山区的旧称,“梅山峒…[详细]

桑植傩戏起源于原始、粗犷的祭祀仪式,有高傩、低傩、三元傩之分,其中,三元傩为全国独有。桑植县39个乡(镇、场)及其湘、鄂、川、黔、渝周边县市,其中廖家村区(含廖家村、上洞街、两河口、陈家河、打鼓泉、樵子湾)以低傩为主;芙蓉桥区(含芙蓉桥、马合口、官地坪、金藏、长潭坪、白石、西莲)以白族高傩为主;瑞塔铺区(含瑞塔铺、空壳树、麦地坪、竹叶坪、走马坪、人潮溪)以高、低傩混合为主。2008年,桑植傩戏被确…[详细]

傩戏起源于商周时期的方相氏驱傩活动,汉代以后逐渐发展成为具有浓厚娱人色彩和戏乐成分的礼仪祀典。宋代前后,傩仪由于受到民间歌舞、戏剧的影响,开始衍变为旨在酬神还愿的傩戏,后慢慢与民间歌舞、戏曲等艺术形式相结合,演变为面貌一新的民间艺术形式,被誉为“中国戏剧的活化石”。恩施傩戏从不参与民间的亡人祭奠活动,更多的是在祈福、纳祥等喜庆场合参与演出。恩施傩戏中的分支曲目“耍耍”十分有名,与我国东北的“二人转…[详细]

傩戏是正安境内广为流传的地方戏曲剧种之一,是傩舞和戏的合称,有戏剧活化石之称。唱腔原始而又丰富,细腻而又动听;傩舞表演粗犷而又张扬,夸张而又生动。傩师所唱的歌称为傩歌,所跳的舞称为傩舞,傩戏产生于傩歌、傩舞。初以歌舞演故事,后以钟馗形象在傩仪0 现,傩戏才应运而生。戴柳木面具的演员扮演传说中的驱除瘟疫的神──傩神,用反复的、大幅度程序的舞蹈动作表演,多在固定的节日演出,极具原始舞蹈风格。傩戏班子在…[详细]

傩戏是我国古代举行驱鬼逐疫迷信祭仪时跳的一种舞,它崇拜和信仰人类祖先“傩公傩婆”。目前仅在少数地区流传,被称为中华文化的“活化石”。表演形式是“冲傩还愿”“酬神娱人”。其目的是“酬神娱神”、“驱邪迎祥”。在江口境内历史悠久,影响极大,传布较广。解放后一度被禁止,改革开放以来又得到恢复,眼下在民和、双江、坝盘,桃映一带广为流传。由于受巴楚文化的影响,江口的傩戏与原始宗教、民间传说,地方歌谣融为一体,…[详细]

尧岗傩戏(第五批省级非物质文化遗产名录)崇仁尧岗傩戏是流传于崇仁县相山镇尧岗村的民间舞蹈,每年正月初一至十五表演,为村民祈福消灾,从清末流传至今,已成为当地的一大民俗活动。尧岗傩戏有一套完整的仪式,正月初一上午,八位弟子到宗庙请神下座,由师傅念口诀请下六位大仙,洗尽六位大仙面具后方可着装表演。正月初一在本村挨家挨户表演一天,第二天至正月十四到周边村落表演,十五再在本村表演。十五晚举办请神归位仪式。…[详细]

在老一代武冈人嘴里,傩戏被称作鬼戏,是最古老的一种祭神跳鬼、驱瘟避疫、表示安庆的娱神舞蹈。清代被称为“湘中五子”的武冈人邓绎有过这样绘声绘色的描述:“里门咚咚喧大鼓,诸巫齐作胡旋舞,大巫喃喃如唱歌,小巫屡舞还婆娑。巫歌巫舞令神喜,神君欲来满堂起。主人敬神百不扰,如天之福姿汝求。黄羊为牲白犬血,一一神前遍罗列。东方响明灯烛辉,纸钱悉悉随风飞。诸神醉饱出门去,明日迎神向他飞。”由此可见,武冈傩戏约在清…[详细]

侗族傩戏“咚咚推”2006年被列为国务院公布的首批国家非物质文化遗产保护名录。“咚咚推“流行于五溪深处万山丛中一个小小的自然村落——天井寨。天井寨位于湘黔交界的顶天山北侧,隶属于湖南省新晃侗族自治县贡溪乡四路村。这里原本是一片山野之地,明永乐17年(1419),一个名叫龙金海的侗族人由本省靖州来到这里,见有一眼长流的山泉,遂在这里定居,并将山泉开发成水井,天井寨因此而得名。所以这里龙姓村民都说:咚…[详细]

任庄扇鼓傩戏是山西省曲沃县任庄村民“遵行傩礼,禳瘟逐疫,祈福祛灾”,于每年仲春进行的一项古老的汉族民俗祭祀表演活动。《扇鼓神谱》发现于1986年。这是傩戏传承史上的一个重大事件。经鉴定,该神谱为宣统元年许文炳手抄本,现珍藏于山西省任庄村许世旺家中。原件长17.5厘米、宽18.5厘米,单页双折、麻纸无格、纸稔装订、毛笔竖写。手抄原本现存21页、42面,约8000余字,详细记录了12折傩戏的演唱内容,…[详细]

武安市地处河北省南部,东距邯郸市30华里。武安傩戏历史久远。从武安傩戏的规模、阵容和角色来看,有宋代宫廷大傩的遗风。武安傩戏内容丰富,娱神娱人节目多样,有队戏、赛戏、竹马等。傩戏面具角色原始古朴。固义村傩戏是集祭祀、队戏、赛戏和多种民间艺术形式于一起的民间传统文化复合体。演出活动既有对人们进行孝道等伦理道德教化的作用,又表现了农耕社会的人们祈盼风调雨顺、五谷丰登和社会安宁的美好愿望。武安傩戏的存在…[详细]

白岘乡吴岕口村盛行的傩戏,始于两千多年前,据老艺人说,夏朝大禹治水时,有一干将跟随左右,后因治水有功,被人尊称为“祠山菩萨”,供于白岘境内的一个庙宇中,另因传说这位干将的前身是一只野猪精,因而祠山菩萨的面具是黑色的。另外还有供在襄阳岭庙中“禹王菩萨”,他是大禹的象征,当地人传说禹王菩萨是祠山菩萨的娘舅,因而后者需要朝拜前者,因此,便有了大班人马穿着袍戴着面具游走于乡间。傩面具是傩文化的象征符号,鬼…[详细]

傩戏,起源于远古时代,在我们民间有的称“还愿”(即傩堂戏),被誉为戏剧的“活化石”,在我们铜仁乃至全国部分地区广为流传,比较完整地保留了下来。傩戏经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产,因此,铜仁被美誉为“中国傩戏之乡”。…[详细]

会同傩戏“杠菩萨”:是流传于怀化会同、洪江、中方等地的一种由巫师行傩艺时,演唱的古老傩戏,“杠菩萨”即搬演菩萨,以杨公为河神,构成了独有的巫傩体系。会同高椅古村世代1的杠菩萨已经有两百多年的历史,是这一非物质文化遗产的保护地。现有的主要傩戏剧目有《傩娘探亲》、《郎君杀猪.》、《杠杨公》、《杠梅香》等,近年来,有关专家对其考察研究并对海内外披露,受到学术界关注,“杠菩萨”的演唱也已为旅游的亮点。20…[详细]

特产搜索