福建省十大民俗文化

1、福州软木画

福州三宝之一,以栓树皮为材料,快刀作画,雕镂粘结成亭台楼阁、树木花草、小桥流水、回廊曲径以及人物鸟兽等挂屏、屏风、大小摆件。 福州软木画问世于本世纪初,发源于福州东郊西园村。相传在辛亥革命后的1913年,有人从德国 带回一帧类似“木画”的作品。当地民间雕刻艺人陈春润、吴启棋、郑立溪等深受启发,遂在福建工 艺传习所工读时,用从西班牙、葡萄牙及阿拉伯进口的栓皮栎树的木栓层作主要原料,把这种质地轻松、富有弹性且纹理细润的软木切削成薄片,运用我国各种传统雕刻技法,以刀代笔,用手工加以精 雕巧镂,制成纹理纤细的复杂画面,并利用画框内有限的空间,使景物的形象立体化,安排上具有鲜明民族风格的各种亭台楼阁等。 软木画色调古雅纯朴,形象逼真,画面犹如宋人笔意,意境深邃,远奥高古,清奇可爱,具有“丛山数……[详细]

2、厦门漆线雕技艺

漆线雕源于古代佛像雕塑工艺,形成于明末清初,经厦门蔡氏十三代传承至今。漆线雕是以线条盘结成浮雕的工艺:用陈年砖粉和大漆、熟桐油等原料调和后,手工搓成“漆线”,经雕塑、粉底、漆线装饰、妆金填彩四个流程,塑造出浮凸的图形。线雕画面精美,线条流畅,蔡氏工艺尤以制龙见长,其作品被中国工艺美术馆收藏。……[详细]

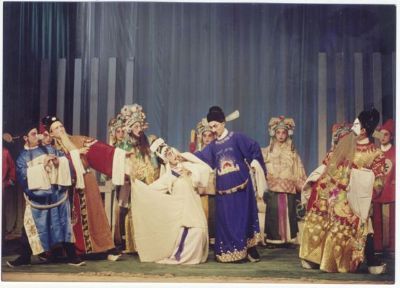

3、泰宁梅林戏

梅林戏俗称土戏、土京戏,是福建省地方戏曲剧种之一,流行于泰宁、将乐、顺昌、邵武、光泽等地。清代乾嘉年间,徽调经浙江、江西两路传入泰宁后,与当地方言和民歌小调、道教音乐相融合,形成具有地方特色的剧种。其道白采用当地官话,唱腔以乱弹、西皮、下江为主。梅林戏的唱腔优美动人,它以皮簧、拨子、吹腔为主,此外还有南词北调、弦索、徽州词、浙江调、四平调、青板、小调等。伴奏乐器分文乐和武乐两类,文乐包括京胡、二胡、三弦、月琴、琵琶、扬琴、唢呐、竹笛等,武乐包括大鼓、大平鼓、京锣、小锣、大小钹等。梅林戏的脚色行当比较齐全,有“五门十七行头”,“十七行头”即正生、副生、小生、老生、娃娃生、头梁旦、二梁旦、三梁旦、花旦、金榜旦、茶盘旦、彩旦、老旦、大花、二花、三花、四花。其表演风格古朴粗犷,具有严格的程式,唱、做……[详细]

4、妈祖祭典

湄洲岛位于福建沿海的湄洲湾口,属福建省莆田市,这里是四海共仰的海神妈祖的故乡,是妈祖文化的发源地。目前世界上二十多个国家和地区、国内30个省市五百多个县、市建有五千多座颇具规模的妈祖分灵庙宇,恭祭妈祖民众近两亿人,每年前往湄洲妈祖祖庙朝拜的海内外游人超过一百万人次。妈祖文化起源于北宋初期,至今已有一千多年的历史。妈祖姓林名默,北宋建隆元年生于莆田湄洲岛,雍熙四年因救助海难逝世。人们感念她生前行善济世,在她死后不久,自发在湄洲岛上立祠祭祀,始称“妈祖”,尊为护航女神。妈祖祖庙祭典在每年农历三月二十三日妈祖圣诞之日举行,行祭地点设在湄洲祖庙广场和新殿天后广场。祭典全程约需45分钟,规模有大、中、小三种,其程序包括:1.擂鼓鸣炮;2.仪仗仪卫队就位,乐生、舞生就位;3.主祭人、陪祭人就位;4.迎神……[详细]

5、永春纸织画

纸织画是永春县历史悠久的传统工艺美术品。曾一度与杭州丝织画、苏州刺绣、四川竹帘画齐名,被誉为中国四大家织之一。 唐初,永春就有纸织画的制作。它的工艺是:先在宣纸上作画,用特制的裁纸小刀裁成一定规格的纸条(宽度小于2毫米)作为经线,再取洁白的宣纸切成同样宽度的纸条作为纬线。然后用特s制的木织纸机,轻轻细织,织后根据画面着上颜色。规格有长6尺宽3.2尺,长5尺宽2.8尺,长4尺宽2.6尺和长2尺4.8尺等种。 它题材广泛,有的表现人们安居乐业,有的展现自然景物,有的反映历史上的英雄人物,有的歌颂男女坚贞爱情,有的织画小说人物。 宋至明代,永春纸织画发展较快,到清乾隆年间(1736-1795),永春已有姓李、施、黄、翁、蒋、王、章、郑、洪、庄等10家……[详细]

6、政和四平戏

四平戏,自明末清初由江西传入政和。其唱腔由“弋阳腔”演变而成,道白皆用介于普通话与当地方言之间的“土官话”,角色行当分为生、旦、丑、外等12种。现存传统剧目和折子戏30多部。我国戏曲史专家原认为四平戏不复存在,上个世纪80年代却在政和县杨源乡大山深处发现,戏剧史专家惊叹其为“中国戏剧活化石”。杨源是福建省政和县的一个偏远山村。每到农历二月初九这天,村里总要在祭祖之后,上演三天的四平戏。这戏虽说在全国谈不上独一无二,但在其他地方确为罕见。四平戏是由明代中叶时期流行的四大声腔之一的“弋阳腔”演变而成,嘉靖年间盛行于徽州(即现在的安徽歙县)一带。明末清初,四平戏随商人、官员等传入福建的政和、屏南以及福清、长乐、漳州、南靖等地。清中叶后,四平腔为徽调、婺剧等所吸收,成为常用腔调之一。而作为一个曾经独……[详细]

7、婚俗(畲族婚俗)

霞浦畲族婚俗有其特质与丰富的内涵,仪式隆重而讲究,由议婚、订婚、做表姐、做亲家伯,成亲五大部分组成。婚俗最大的特点是“俗不离歌”,歌贯穿于从恋爱到完婚的全过程,尤其是婚礼上的“做暖房”,且歌且舞,最具民族风味;畲族婚礼上还有自古都有的“男拜女不拜”仪式,显示出畲族妇女的地位。闽东畲族长期以来实行的是宗族外婚制和民族内婚制。整个畲族婚俗保留着古老的“(婚)俗不离歌”的传统:以歌传情、以歌结交、以歌述怀、以歌欢娱一几乎以歌贯穿从议婚到完婚的全过程。景宁畲族世代传承的婚俗具有民俗特色,较为多见的畲族婚俗,通常要经过相亲、定亲、送糯米、选亲家、选行郎、送彩礼、拦路、借镬、杀鸡、劝酒、对歌等阶段,在上轿、传代、嫁妆、踏路牛等程序上也别具一格。 婚礼中的男歌手,俗称赤郎,往往有传承谱系,以歌代言,以歌传……[详细]

8、张三丰原式太极拳

张三丰原式太极拳相传是北宋末年由道士张三丰经过整理内家拳所创。张三丰(辽宁义州人)生于南宋,卒于明朝初年。张三丰原式太极拳传入河北刘德宽,后传赵鑫洲,赵又传万籁声。万籁声定居福州后,张三丰原式太极拳便广泛流传于福州、闽南泉州、闽北南平、闽东、香港、南洋等地区。张三丰原式太极拳之所以称为“原式太极拳”,就在于它古老原本、朴实无华,某些动作甚至还带有外家长拳的风格,是一套内外双修,刚柔相济,阴阳互助,体用兼备,技击性较强的典型传统武术。张三丰原式太极拳,又名长拳,亦名十三式。长拳者,有如长江大海,滔滔不绝。十三者,即棚、挤、按、捌、探、靠等之八卦,前进后退、左顾右盼、中停,定此五行。张三丰原式太极拳讲究腰、裆、腿三功,练起来快慢适中,步法灵活、运行自然、裆法可低可高,气随意运、身随神行、随屈就伸……[详细]

9、福安平讲戏

平讲戏,由明末清初时期流行的四平腔“唱白字”演化并结合屏南民间的“驮故事”表演艺术逐渐形成。平讲戏系闽剧前身之一,也是闽东地区独特的地方剧种,因其道白、腔调平俗如讲话,故而得名“平讲”。平讲戏属高腔系统,由永嘉戏、弋阳高腔、乱弹和民间小调组成,唱腔多吸收民歌俚曲、道腔释乐,主要的传统剧目有“七双”、“八赠”、“廿一杂”等。其以福安方言演唱,表演方式原始粗犷、简朴、通俗,乐队仅用“刀鞘板”配合锣鼓打出节奏,后来加入京胡、毛胡、笛子、唢呐等管弦乐器;服装也很简陋,一般以印花土布缝制戏衣;化装仅用“厦门桃”点缀脸部,因具有大众化特点,深为广大群众所接受。福安戏剧文化历史悠久,唐代薛令之(福安人)《草堂吟》云:“携琴独理仙家曲。”明代冯梦龙所撰《寿宁待志》载:“福安里一都二甲西溪楼下村出戏子;大家有……[详细]

10、中秋博饼

“中秋博饼”是闽南地区一项重要的民间竞技游戏习俗。它起源于厦门,传说在明末清初已有中秋博月饼的习俗,后流传于漳州的龙海、泉州的安海和金门等地。中秋博饼是通过掷六个骰子的方式,博得状元、榜眼、探花、进士、举人、秀才共6个等次,获取大小不等的月饼(状元饼1个,对堂饼2个,三红饼4个,四进饼8个,二举饼16个,一秀饼32个),是一项游戏法则公平、简单、有趣的竞技游戏活动。早期的博饼多以家庭为单位。在中秋佳节,全家团圆, 博饼怡情作乐, 共享天伦之乐;又希望团圆之后,各奔前程, 好运当头, 便将月饼改成为按科举级别制成的一整套会饼,同时结合古代博弈游戏的《骰子选格》和明代中期江南流行的“状元筹”游戏法则,全家同乐。鸦片战争后,厦门逐步成为我国东南沿海的港口城市、闽南经济文化中心和华侨出入境的口岸,此……[详细]