灌南县十大民俗文化

1、二郎神传说

《二郎神的传说》是《西游记》一书中的二郎神杨戬经民间说书艺人整理代代口传心授的诸多的灌南民间传说。流传于灌南县新安镇、张店镇、李集乡及五队等乡镇村落,其中《二郎劈山救母》、《二圣斗变》、《二郎担山赶太阳》等传说在灌南民间以口头形式代代相传,既富于生活气息,又离奇动人。在元代杂剧《灌口二郎斩健蛟》、《灌口二郎初显圣》的相关载述中,二郎神的故乡在灌河口。明代小说家吴承恩有诗赞二郎神:斧劈桃山曾救母,性傲归神住灌江。他凭借《二郎搜山图》塑造了灌河二郎神杨戬的艺术形象,《西游记》中很多章节、《五龙口的传说》,《杨二郎传奇》等传说和灌南县张店镇境内盐河西岸的法宁寺及其它史料与实物佐证,又经过当地百姓和说书艺人一代代的完善和传承,形成了现在广为流传的二郎神系列传说。《二郎神的传说》与灌南地区的风土人情相……[详细]

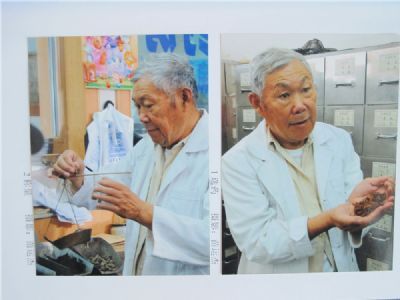

曹氏中药沙袋热敷接骨,连云港市第二批市级非物质文化遗产代表性项目名录传统医药类项目。曹氏中医药沙袋热敷接骨,为曹氏祖先清晚期人冯锦州最先研制,由曹永刚、曹晓波父子俩最终研究成功的祖传秘方,对治疗跌打损伤有奇效,还能治疗肥大性脊柱炎,类风温性关节炎。灌南县汤沟镇,位于连云港的南部,东临黄海,西接沭阳南南邻响水和涟水、北隔新沂河塘与灌云相望,县境最大直线距离,东西长71公里,南北宽30公里,全县总面积1026.1平方公里,其中陆地面积762.8平方公里,占74.34%。水域面积263.3平方公里,占22.69%,地势南高北低西高东低,由西向东北逐渐倾斜,境内河流较多,盐河一帆河等纵贯南北、新沂河、灌河、柴米河、柴南河、六塘河、武障河等横穿东西,倒退县耕地面积775多亩,分属潮土和脱盐两大类,土质……[详细]

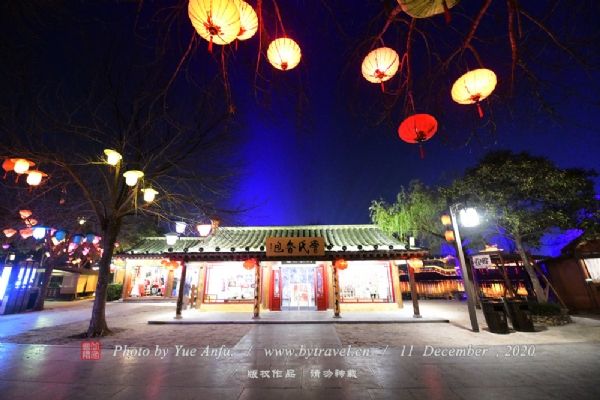

3、新安镇元宵灯节

新安镇元宵灯节,连云港市第二批市级非物质文化遗产代表性项目名录民俗类项目。灌南县新安镇元霄灯节历史源远流长,在明代就有这种习惯,规模大,观赏、娱乐性强,每逢元霄节,县四面八方百姓观灯最好去处。新安镇元霄灯节据老人回忆,每元霄节为八佛庵响过三声炮后,全镇八牌灯火便依次游龙般环城而行,走在前面的锣鼓蓬,玄花伞接着是亭阁灯、花挑,在一串灯辉映下,花鸟鱼虫,人物五谷应有尽有,目不遐接,非常热闹。新安镇元霄灯节是家家户户都扎灯,每个街道,每个牌坊也要扎灯,灯的花样也是千奇百怪,集灯艺与演艺为一体,最大的阁灯,需36人抬着,高二丈多,宽6尺,长1丈,分别有童男童女在上表演如《白蛇传》、《哪吒闹海》等,另有一灯像轮子可以上下转,由16人抬着,四名女童扮着仕女在台上表演,美妙至极。新安镇元霄灯会要验灯、试灯……[详细]

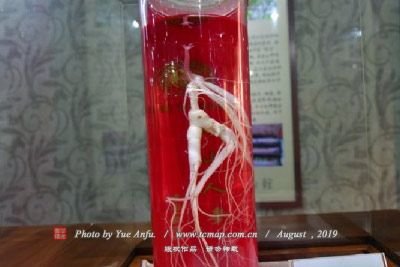

4、妙水仙膏制作技艺

“五妙水仙膏”是江苏省灌南县中医院著名医师周达春祖父周赵勤初创制,由周达春不断完善的治疗皮肤病的特效药。该药于1980年10月通过省级鉴定,2001年获国家专利。灌南县地处暖温带与亚热带交界处,属湿润的季风气候,寒暑干湿变化显著,为各种流行病及皮肤病的多发地区。因此,历史上许多外地医生到灌南县行医。《灌南县新安镇志》记载,名医张山人于清乾隆年间,在灌南县行医授徒。周达春医师祖上周金和即从张山人学医,到了周达春祖父周赵勤时,始创制“五妙水仙膏”治疗皮肤病的古方。周达春医师从小随父学习古方,并对古方进行反复研究,增减成份,调整配方,完善了“五妙水仙膏”的配方。“五妙水仙膏”由五种中药配制,主治血管瘤、毛囊炎等五种皮肤顽症,具有消炎止痛、去腐生肌、收敛杀菌、消除组织增生以及调整局部神经的功能。“五……[详细]

5、盐河的传说

盐河的传说,连云港市第一批市级非物质文化遗产代表性项目名录民间文学类项目。盐河古称官河,南至淮安杨庄运河闸,北至灌云板浦段,主干道在灌南县境内,开掘于唐武则天垂拱四年,明代重修,清代以后,多次建坝蓄水,为淮北海州三盐场盐课运输和淮安治河工地柴运的主要河道,以运盐为主,渐称盐河。盐河是一条古老的河流,它的两岸,流传着许多美好的传说。1、下马庙的传说。传说一千多年前,唐太宗李世民曾率领尉迟恭、程咬金、罗成等名将,御驾东征,在海州与敌大战。在一次战斗中,李世民失利,与将领失去联系,不幸马陷淤泥,后面追兵将至。正在这危急关头,罗成匹马赶来救驾,李世民才得救脱险,而罗成却马陷淤泥河,壮烈而死。李世民为纪念他,便在罗成献身之地建起下马庙,要求人们经过经过都要下马叩拜。还建起了法宁寺、关帝庙。同时,武则天……[详细]

6、温氏中药贴敷疗法

温氏中药贴敷疗法,连云港市第七批市级非物质文化遗产代表性项目传统医药类项目。温氏中药贴敷疗法,把中草药研成细末,用水、醋、酒、等药液将药粉调成泥糊状,然后再将其平摊在带胶的膏布上面,直接贴敷穴位、患处,用来治疗疾病的一种无创痛穴位疗法。它是中医治疗学的重要组成部分,是祖辈们在长期行医过程中总结出来的一套独特的、行之有效的治疗方法,对现代兴起的中医热和中医养生有着极积的推动作用,它的治疗范围包括内、外、妇、儿等各科,特别是对关节炎、各种扭伤引起的疼痛有立竿见影之效,对呼吸道病和肠道病疗效极高,缩短病程,无需输液打针,且治愈速度比输液治疗快2-5天,避免因输液治疗及滥用抗生素给患者机体带来的毒副作用。……[详细]

7、汤沟御酒传说

汤沟御酒传说,连云港市第一批市级非物质文化遗产代表性项目名录民间文学类项目。关于汤沟酒,民间流传着许多美好的传说。1、鳖大汪和香泉。相传宋代一位名叫黄玉生的山西酿酒师来到汤沟镇,发现一鳖状池塘水质独特,这池塘被称为“鳖大汪”。于是他在鳖大汪旁挖了一口井,其水香甜,被称为“香泉”,用香泉水酿酒,绵甜爽口,浓香四溢。黄玉生在此办起了“玉生糟坊”酿酒,此后,鳖大汪和香泉逐渐闻名。2、汤沟御酒的传说。传说清乾隆皇帝下江南路过汤沟镇,听了“鳖大汪”和“香泉”的传说,畅饮汤沟酒后,非常高兴,将汤沟酒定为“御酒”。3、汤沟贡酒的传说。清嘉庆、道光年间,沭阳人王慈雨在京为太子侍读,从汤沟带两船汤沟酒回到北京。于是,汤沟酒誉满京师。王慈雨来信说:“熏陶乾苑三千士,香透京城百万家”。汤沟人便每年送酒到京城,汤沟……[详细]

曹氏中药热敷接骨,是利用中医手法将错位的骨折(X确诊)及时、稳妥、准确、轻巧的复位,整复后用小夹板外固定,以数味秘传中草药碾碎成粉后拌入细沙装入布袋,然后放入钢锅内加热蒸馏,放置于伤员患处(不烫伤皮肤),医治跌打损伤骨折、骨质增生、关节炎(风湿、风寒、类风湿)关节炎有奇效。曹氏中药沙袋原料的炮制要经过纯净处理即通过挑、拣、簸、筛等方法,去掉灰屑、杂质和非药用部分,使药物清洁纯净。还要进行粉碎处理:经过碾、等方法,将草药粉碎成粉状。搅拌均匀后拌入细沙装入布袋用缝纫机封口,放入钢锅内加热蒸馏,(加热后中药沙袋温度约60度左右)放置于病员患处(不烫伤皮肤),通过中药沙袋的温热治疗作用于机体,引起皮肤毛细血管扩张,增加血液循环和新陈代谢,改善组织营养,增加局部细胞的通透性促进成骨细胞生成。另外温热能……[详细]

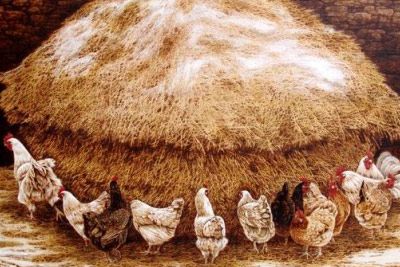

9、灌南烙画

烙画(扩展),连云港市第四批市级非物质文化遗产代表性扩展项目名录传统美术类项目。烙画古称“火针刺绣”,近名“火笔画”、“烫画”等,是古代中国一种极其珍贵的稀有画种,具有悠久的历史和独特的艺术风格。烙画源于西汉、盛于东汉,后由于连年灾荒战乱,曾一度失传,清朝随又兴起。烙画以前仅限于在木质材料上烙绘,如:木板、树皮、葫芦等,画面上自然产生不平的机理变化,具有一的浮雕效果,色彩呈深、浅褐色乃至黑色,现代已采用宣纸、丝绢等多种材质,从而丰富了烙画这一门艺术形式。早期的烙画以小件饰品为主,随着年代的更新和年代艺人不断探索创新,现已发展到用电烙笔烙制各种不同作品,并把中西绘画融为一体,具有很高的艺术和收藏价值。宣纸烙画的烙画艺术殿堂里的一朵奇葩,是以“铁”作笔,以“火”为墨,在宣纸上作画。宣纸具有厚度均……[详细]

10、印氏中医妇科疗法

印氏中医妇科疗法,连云港市第四批市级非物质文化遗产代表性项目名录传统医药类项目。印氏中医妇科发端于清,在连云港的传承历史至少有150多年的历史。其妇科第三代传承人印庚生曾师承晚清名医石寿棠之孙石抚生;石寿堂是清代举人,七世事医,与中医四大名典《温病条辩》的医学著作。而吴鞠早年曾师从石寿棠祖父学习中医。印庚生勤奋学习中医,尽得石氏中医精髓,并沿袭石氏诊疗风格,经印氏祖孙几代传承,形成了自身比较完备的理论和治疗体系。印氏妇科从属中医的“山阳学派”体系,是当前最具“山阳学派”特点的代表性的传承流派之一。中医妇科秉承我国传统中医理念,运用中医四诊有效辩证,遣药用方主要治疗妇科疾病,治疗范围为不孕症、月经病、带下病、产前产后症,以及各类妇科炎症、疑难病等杂症,并融会贯通的对内科、男科、温病进行治疗。中……[详细]