连云港市十大民俗文化

1、淮盐制作技艺

晒盐技艺(淮盐制作技艺),江苏省连云港市传统技艺,国家级非物质文化遗产之一。淮盐制作技艺的传承发展,经历了从海水煮盐到天日晒盐两个漫长的过程。海水煮盐的历史差不多延续了三千多年。明朝末年,淮北海盐生产开始逐步向海水滩晒制盐技术过渡。淮盐生产,起源于春秋,发展于汉唐,振兴于宋元,鼎盛于明清,已有4000余年历史,有文字记载的历史有2500余年。而关于淮盐的称法,是古人以淮河为界,对淮南、淮北地区所产海盐的统称。到了清朝中叶,淮南成为淮北海盐的销售区,故后来人们所称之“淮盐”,实指淮北盐区晒制的大粒盐,晶莹剔透、咸味十足,其品质上乘,推为中国海盐之冠。淮北盐场人总结出淮盐生产“五十六字诀”——塑布毡盖、常年结晶、做盐池板、长活茬盐、清卤飘花、加卤串联、卤深三十、环境文明、斩头去尾、抓好中段、薄卤……[详细]

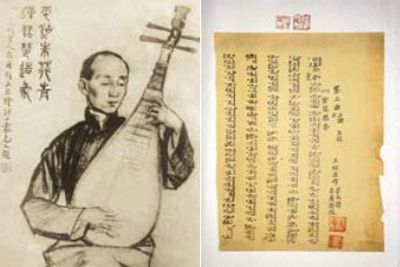

2、海州五大宫调

海州是江苏省连云港市的古称。海州五大宫调是指流布在连云港市及周边地区的以【软平】、【叠落】、【鹂调】、【南调】、【波扬】等为基本腔调的一种用曲牌连缀体来演唱的艺术形式。海州民众演唱小曲的习俗由来已久。明代嘉靖、隆庆以后,海州五大宫调逐步形成并走向成熟,随盐业河运广为流传。由于地处苏、鲁接壤处,海州成为江淮方言和北方方言的交汇地带,历史上南北方的小曲杂调均在此流传生根,呈现出既融会贯通又诸调杂陈的特色。因交通闭塞等历史原因,这里的民间曲调很少受其他艺术形式的影响,各类曲牌得以世代相传并完整保存。海州五大宫调历史悠久,积蕴颇厚。一些明代的小曲如【寄生草】、【山坡羊】、【打枣竿】等虽几经传衍但仍保存完整;在江浙地区几近失传的乐曲如【马头调】等也可在这里找到传人,其唱词竟与《白雪遗音》中的记载基本相……[详细]

3、淮海戏

淮海戏是江苏省主要地方戏曲剧种之一,流行于连云港市、淮安市、宿迁市及徐州市、盐城市部分县区。淮海戏的形成,已有两百多年的历史。相传清代乾隆年间,海州(今连云港市)一带流行由秧歌号子发展而来的[太平歌]和猎户所唱的[猎户腔],有邱、葛、杨(一说张)三人将其加工润色为[怡心调]和[拉魂腔],并以此来演唱农村生活和民间故事。后邱去淮北,葛去山东,杨留在海州,他们各自吸收了当地民歌和语言的特色,遂形成泗州戏、柳琴戏和淮海戏。淮海戏于1830年前后出现演出班社,至1880年后,海州的东海、灌云两县就有一百多个班社。1940年艺人们成立了“艺人救国会”,在党和抗日民主政府的领导下,编演《小板凳》、《大后方》、《三星落》等一大批现代剧目,发挥了宣传队和战斗队的作用。淮海戏音乐唱腔丰富多彩,深受广大群众的欢……[详细]

4、形意拳

形意拳是中国三大内家拳(形意、太极、八卦)之一,位列中国四大名拳。为南宋抗金名将岳飞所创,完善于元明,流行于河北、河南、山西等地。二十世纪初,灌云大伊山人马继福在河北拜名拳师李存义为师学习形意拳,并将其带回灌云。灌云地区古属海州,现属连云港市,形意拳由河北传入灌云县至今有一百多年,已有了第五代传人。形意拳拳法以劈、崩、钻、炮、横五拳为主,以浑元桩、三体桩为基础桩法,单练套路有:五行连环、杂式捶、四把拳、十二洪捶、出入洞、五行相生等,对练套路有:绞山捶、五行相克、安身炮等,器械练习以刀、枪、剑、棍为主,多以“三合”“-”“连环”命名。形意拳外形模拟龙、虎、猴、马、鸡、鹞、燕、蛇、鼍、骀、鹰、熊等十二种飞禽走兽的动作形象。要求“起如风、落如箭”,快速、稳健、严密、紧凑,刚柔相济,近身快攻,一发即……[详细]

5、指板琵琶制作技艺

指板琵琶制作技艺,连云港市第一批市级非物质文化遗产代表性项目名录传统手工技艺类项目。琵琶是我国民族乐器中表现力十分丰富的弹拨乐器。它以檀木、红木等硬质木材挖制成半梨型指板,张上桐木面板形成共鸣箱,在面板上安竹制品,作为音位,张四根弦,以“义甲”弹挑发声,由弦经面板、音柱引起共鸣箱振动。其制作材料与乐器结构直接影响乐器的音色、音质和音量。好的琵琶,带有类似金属的明亮而坚实的声音。徐士成原为灌云县淮海剧团琵琶伴奏员,在长期的弹奏实践中,他觉得琵琶的音色很难达到理想的效果。一直在探索琵琶制作的改进方法。经过多次试验,创制了新的琵琶样式——指板琵琶。徐士成在实践中觉得琵琶的下把位发音板中心部位易被按弦的左手按住,发音板的发音,共振受到抑制,容易出现“死音”。而且,传统琵琶在面板上直接排品,发音也受到……[详细]

6、烙画技艺

烙画技艺,连云港市第二批市级非物质文化遗产代表性项目名录传统美术类项目。很早以前,祖先们就用铁条在木器上烫出各种各样的花鸟,作为家具的一种装饰。在经过千年之后,到现代科学发明了电烙铁,这种民间工艺才从铁条烙画转变为烙铁烫画。烫画给人的一书感觉是:高雅、大方、古典。其特点是:永不变色、永不褪色。我是一名祖传木匠,先是在我父亲的指导下,给别人的橱柜门上烙画,后来用电烙铁烙画,能烙出整篇幅的作品。目前,由20多幅的作品,主要是山水画,代表性的作品有八骏图等自己不但是一位执着的烙画爱好者,还经常在烙画工艺上做一些小发明、小创新,在对烫画的设计中融入了大胆的构想。目前自己所创作的各种各类作品名目繁多,“火烙画”就是其中之一,烫画是祖国的民族艺术瑰宝之一,如果不被后人所重视,就有被淡忘的危险。……[详细]

7、桃木雕刻工艺

桃木雕刻工艺(扩展),连云港市第二批市级非物质文化遗产代表性扩展项目名录传统美术类项目。我国民间桃木雕刻工艺源远流长,遍及城乡,在社会上有着很广泛的文化影响力。连云港市由于其特殊的地理位置和文化积淀,使桃木雕刻工艺自成一格,充分展现了当地的乡土风情。桃木雕刻工艺是一门集书、画、雕刻、历史、美学等于一身的综合性艺术,加之几千年以来民间一直流传着桃木能辟邪、消灾、禳福等特定的文化底蕴,给桃木雕刻工艺赋予了新的时代文化内涵。连云港市桃木雕刻工艺,素材贴近生活,雅俗并存,维妙帷肖,很得人们的喜爱。其“十二生肖”、“桃木剑”、“桃木锁”、“锺馗”、“关公”等一系列圆雕、高浮雕作品具有很高的装饰性、实用性和收藏价值。……[详细]

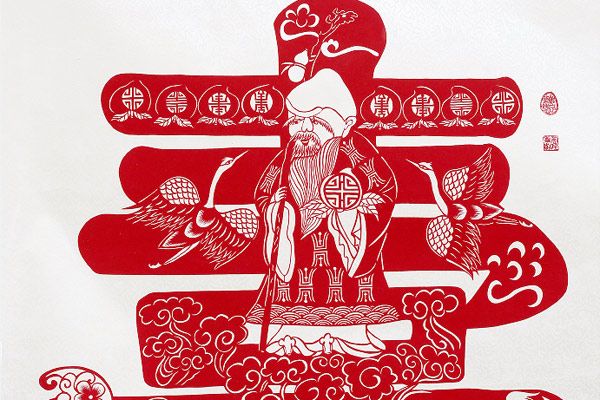

8、张氏刻纸

张氏刻纸(扩展),连云港市第二批市级非物质文化遗产代表性扩展项目名录传统美术类项目。连云港市是黄海之滨一座美丽的山海相拥的国际海滨的城市,是新亚欧大陆桥东桥头堡。解放前就流行剪纸样窗花、喜花、肚兜花,门阀。解放后(1955年)还成立过剪花组,现在有市级剪纸组织。近年以张天明参与了国内剪纸大赛,先后荣获过铜奖2次,最佳创意奖1次,金奖1人次。连云港市剪纸的特点是:既有北方剪纸的厚重、粗犷,又有江南剪纸的秀美,灵气。如张天明白描刻纸及彩色剪纸、刘罡港口系列彩色刻纸、孙红香《西游记》系列刻纸以及管艳剪纸等等。张天明刻纸刀法精妙入微,线条明快飘逸,构图隽秀优美,刀下作品细腻精湛,形态逼真,造型美观,具有浓郁的民族文化特色。……[详细]

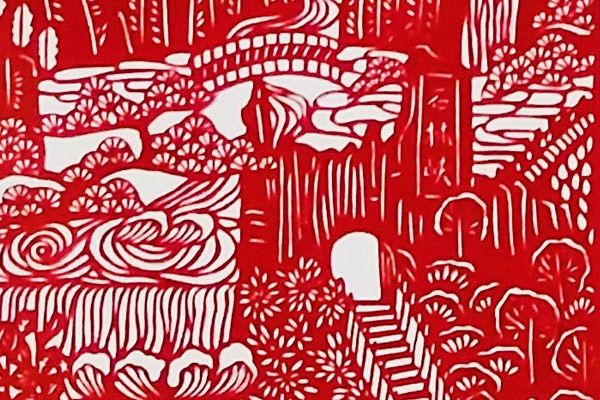

9、赣榆剪纸

赣榆剪纸(扩展),连云港市第二批市级非物质文化遗产代表性扩展项目名录传统美术类项目。赣榆剪纸是一种古老的民间工艺美术,历史悠久,曾广泛流传于民间。折射出当地固有的风俗习尚、地理环境和审美观所赋予的光彩。赣榆剪纸起源于民间,由至今流传妇女做鞋剪“鞋样”可见早期剪纸的雏形;早在汉朝,民间妇女就有使用金银箔和彩帛剪成方胜、花鸟贴上鬓角为饰的风尚。后来逐步发展,在节日中用色纸剪成各种花草、动物或人物故事,贴在窗户上(窗花)、门楣上(门签)作为装饰,也有作为礼品装饰或刺绣花样之用。赣榆剪纸代代相传,表现出一代代赣榆人对生活的理解和渴望,倾注了人们无尽的智慧,具有鲜明的艺术特色。赣榆剪纸在传统民间剪纸的基础上,从生活出发,就地取材,采用不同色纸,通过剪、刻方法剪制而成,造型美观,工艺精细,风格特异,创造……[详细]

10、双人花船

双人花船(扩展),连云港市第二批市级非物质文化遗产代表性扩展项目名录传统舞蹈类项目。双人花船,亦称玩龙船、跑旱船,自古以来都是喜庆节日,庙会间表演,大都是单人船,一男一女,但双人花船却不同是三人表演两女一男,船长2.36米左右,两女在前后舱[女]分主次,男扮撑船者在外,多为渔家动作表演,但双人船比起单人船表演较有难度,首先是造船、设计、材料都要选轻为主,女演员选的也难些,首先是身材、体重行动有规律,不能随己发挥,例如:行走、跑船都要一致步伐要踩锣鼓声,男丑2也不能自己想跑多远,就跑多远,首先是撑篙不能随便一扔,要贴船下篙,一篙下去要分三步走,头舱走三步,二舱用力走五步过二舱可走八小步,这样才能配合整体,当然也要发挥演员的灵活性,总的来说双人花船是难度大些,当然是靠非演员互相多练习,因为双人船……[详细]