霞浦县十大民俗文化

1、畲族小说歌

畲族小说歌发源于福建省霞浦县侯南镇白露坑村。白露坑是畲族人口最为密集和文化积淀最为丰富的区域,堪称闽东第一村。小说歌滥觞于清代,最初畲族歌手中一些能识字的人将汉族章回小说和评话唱本改编为本民族山歌口头唱本和手抄唱本,后逐渐在本民族流传的英雄人物事迹的基础上,结合本民族生活、心理、语言特点创作了一些作品,如《高皇歌》、《历期歌》、《钟良弼》、《白蛇传》、《十贤歌》、《钟景祺》、《蓝佃玉》等,由是形成小说歌。小说歌作为长篇故事歌,是畲族民众创造的独特的文学样式和文化载体。以其内容来看,畲族小说歌大都取材于我国民间戏曲、曲艺中流传的故事,而与畲族的日常杂歌有别。其基本诗学特点是:一、叙事性强,有故事情节;二、有严谨的结构章法,每篇由众多的单首组成,单首的结构为四行,每行七字,类似汉语的“七绝”;三……[详细]

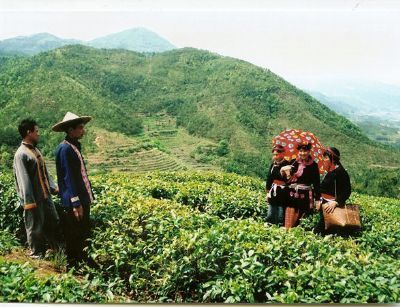

2、婚俗(畲族婚俗)

霞浦畲族婚俗有其特质与丰富的内涵,仪式隆重而讲究,由议婚、订婚、做表姐、做亲家伯,成亲五大部分组成。婚俗最大的特点是“俗不离歌”,歌贯穿于从恋爱到完婚的全过程,尤其是婚礼上的“做暖房”,且歌且舞,最具民族风味;畲族婚礼上还有自古都有的“男拜女不拜”仪式,显示出畲族妇女的地位。闽东畲族长期以来实行的是宗族外婚制和民族内婚制。整个畲族婚俗保留着古老的“(婚)俗不离歌”的传统:以歌传情、以歌结交、以歌述怀、以歌欢娱一几乎以歌贯穿从议婚到完婚的全过程。景宁畲族世代传承的婚俗具有民俗特色,较为多见的畲族婚俗,通常要经过相亲、定亲、送糯米、选亲家、选行郎、送彩礼、拦路、借镬、杀鸡、劝酒、对歌等阶段,在上轿、传代、嫁妆、踏路牛等程序上也别具一格。 婚礼中的男歌手,俗称赤郎,往往有传承谱系,以歌代言,以歌传……[详细]

3、畲族花斗笠

省级非物质文化遗产——畲族花斗笠是畲族传统文化的组成部分。霞浦县崇儒畲族乡上水村村民编织的畲族花斗笠,以其历史悠久、做工精细、设计考究、美观大方,居闽东畲族竹编工艺之最。今年国庆节期间,许多人慕名前往霞浦县崇儒畲族乡上水村,体验原汁原味的畲风畲韵,这着实让吴孙存“火”了一把。在他的手上,一根根竹篾摇身一变,成为精美的畲族花斗笠。从霞浦县城出发,一路向山而行,不多时便来到上水村。这里海拔350多米,山谷幽深,十分适宜竹子的生长。居住在此的畲民们凭借着智慧和巧手,开发出了众多竹制品。其中,畲族花斗笠以其历史悠久、做工精细、设计考究、美观大方,独居闽东畲族竹编工艺之最,历经百年传承的花斗笠编织技艺也赋予了此地浓厚的畲族文化底蕴。在漫山苍翠欲滴的竹林里,吴孙存总能一眼就看出每根竹子的生长状态。而这,……[详细]

4、畲族古民居

畲族是一个经历了从游牧、游耕向农耕发展的少数民族。畲族的居住条件也经历了从草寮、竹寮、土墙厝向砖木厝转变的发展过程。畲族在明代大量迁居霞浦境内,初期多搭盖简易草棚栖身。畲族因普遍居住在穷乡僻壤的山区地带,交通不便,生活条件较为恶劣,所以畲族基本上属于生活贫困的- 。到了清代中后期,农耕生产逐渐稳定下来,畲族居住区才出现了“土墙厝”、“砖木厝”。青福村以清代和民国时期的畲族传统建筑风格为主,具有南方丘陵地带山居的特点。青福村的民居多为砖木厝,东西面有砖或泥筑成的山墙,山墙具有隔绝火灾的作用,不承受屋顶重量,房间四壁多为木结构,各房间由木柱子支撑。木结构中有斗拱雀替等,一般都设置雕刻精美花纹及花卉人物的神龛。土墙厝通常是用泥巴夯实成墙。泥土中加入稻草增加韧性,然后用土墙柜一层层堆叠夯实成墙。墙上……[详细]

5、闽东畲族婚俗

相传远古高辛帝时,与一藩王交战多年,屡战屡败。高辛帝只好向藩王进贡金银财宝为求停战,多年下来,财宝送尽。高辛帝便贴出皇榜,若谁能平藩,便分其一半江山,并将三公主下嫁于他。畲族祖宗盘瓠揭下皇榜,咬下藩王首级而归。婚礼时,高辛帝将三公主打扮成凤凰的模样,与盘瓠王成亲。这便是畲族婚俗的起源,畲族人民将这一婚礼风俗保留了下来,代代相传。畲族主要有“盘、蓝、雷、钟(入赘)”四大姓氏,传统的畲族婚俗对配偶有严格的要求:实行族内婚,同姓五代内不可通婚。从民国起,畲汉融合,婚俗渐渐汉化,可与汉族联姻,但婚礼仍保留着畲族传统的仪式流程。畲族婚俗不只是一场婚礼,它更囊括了畲族的歌谣、舞蹈、习俗、礼仪和信仰,是民族精神、特色的传承载体,也是畲族千百年历史文化的缩影。传统的畲族婚礼要经过“提亲、看寮、讨庚帖、合婚、……[详细]

6、霞浦布袋戏

“三分前场,七分后场”霞浦布袋戏又称大拇指戏,是一种历史悠久的汉族传统戏剧。布袋戏全凭艺人双手的五指操纵木偶,来塑造传统戏曲中生、旦、净、末、丑的艺术形象。布袋戏的演出分为前场和后场,前场是舞台部分,观众可见到木偶在舞台上的表演,后场包括了演师和音乐演奏,包括了锣、鼓、钞、钹、二胡、唢呐等乐器,后场的配乐、口技表演、与前场文武剧情相配合,作出快板慢板演出,是布袋戏的功力所在,布袋戏有句行话这么说:“三分前场,七分后场”正说明了后场是布袋戏的精髓所在。……[详细]

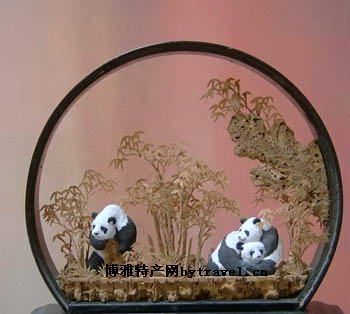

7、霞浦软木画

软木画,又称软木雕、木画。民间雕刻工艺品。它是一种“雕”、“画”结合的手工艺品。色调纯朴,刻工精细,形象副真,善于再现我国古代亭台楼阁,园林景色,画中有诗,使人观后如身临其境。运用浮雕、圆雕、透雕等技法,精雕细镂成花草树木亭台楼阁、栈桥船舫和人物,再用通草作成白鹤、孔雀、糜鹿等鸟兽,根据画面设计,粘在衬纸上,配制成立体、半立体的木画,装在玻璃框里,就成了独具一格的艺术品。其中借鉴中国园林“框景”的手法,构图新颖别致,画面层次分明,色彩古朴典雅。内容大多反映山光水色、名胜古迹和花草虫鱼,有200多个规格、400多个花色品种。工精艺巧,形态逼真,而且具有轻便、不变形、不脱胶、抗腐蚀等优点。国内外一些人士把它与脱胎漆器、寿山石雕同誉为福州工艺“三宝”。现福州软木画有五百多种花色品种,产品远销三十九……[详细]

8、畲族歌会

松城街道青福村民族风俗浓郁,主要以畲族人口为主,至今保留着讲畲语、唱畲歌、吃乌饭、包菅粽、舂糍粑、畲家拳、畲医畲药、婚俗文化以及“二月二”、“三月三”、“九月九”等传统习俗和节日。畲歌是畲族人民在生产、生活中创作的口头文学,多数畲歌作品储存于畲族人民的头脑中,通过口头代代相传,每年二月二或三月三或九月九都组织盘诗对歌活动,吸引八方来宾,畲族男女一旦找到唱歌的“感觉”,会很自然地摆开“阵势”,来几段精彩的对歌。……[详细]

盘柴槌又叫盘柴糙,汉语称为棍术,是畲族最为古老传统且最具特色的棍术武术。畲族武术历史悠久,相传起源于畲族发祥地潮州凤凰山,而盘柴槌则由畲族先人雷乌龙首创(人们尊称为“乌龙公”),后经各代武术宗师的传承、发扬,并与其它武术门派研习、交流,几经传承创新,形成这一充满畲族特色的传统武术。溪坪的盘柴槌已有400多年的历史,清顺治年盘柴槌传人兰进生迁到溪坪,此后一直在溪坪村留传。这种武术在畲族溪坪村从来是传长(子)不传次(子),传男不传女,每一代人只传授一到两人,再由这个武术传人分别传授给众人。盘柴槌原先广泛流传于各畲民聚居地,深受畲民喜爱。因棍术器械的长短及其功用有别,盘柴槌分为长棍和短棍。长棍又叫丈八棍,长一丈二尺,由单人耍弄,共有十个招式。在清代以前,棍头一端加有铁制的棱尖,狩猎中三米以外就能刺……[详细]

10、三沙渔歌

三沙鱼名歌流传于霞浦县三沙镇,自古以来,代代相传,确切的起源年代已无从考证,亦无文字脚本,纯粹依靠口头传授,渔民根据他们所熟悉的鱼类形态和习性,编成歌词,内容生动风趣,用当地闽南方言歌唱,土腔土调,独具一格,是闽东地区唯一保留使用闽南方言的原生态民歌,今已濒临失传,亟需加以保护和传承。现经过广泛搜集,初步整理出二十余首,正拟申报为霞浦县非物质文化遗产。大海咸水起浪花渔民最爱唱鱼歌鱼名编作曲来唱自古流传在三沙大海咸水深又深正月十五唱渔情章兹出在元宵水鲤鱼出世闹花灯大海咸水深又深龙王点将在龙宫虾兵虾将骑海马刺鲂藤牌做头阵大海咸水思又思海龟背脊八卦书龙虾威武当元帅奇门遁甲做军师大海咸水浪又浪鲨鱼海上称霸王红瓜披挂黄金甲身穿银袍带鱼郎大海咸水蓝又蓝锁管大来变鱿筒黄实腹脐插黄旗红虾头上一枚针大海咸水浪……[详细]