莆田市民俗文化介绍第2页

| “荔城陈氏工艺雕塑”是一种始于宋代的民间工艺雕塑艺术。经受历史的洗礼和沉淀,至今仍系统地保存、传承陈氏雕塑技艺。其工艺雕塑是艺人们巧妙地发挥其“雕”和“塑”的特点,一:“雕”鬼斧神工,在硬质的材料上如木、石、玉上大刀阔斧雕刻出“活灵活现、典雅大方,简练古朴的传统艺术美的作品”;二:“塑”化泥土为神奇,用几分钟时间可为人现场塑像,创作塑造出朴实、大气、生活浓厚的艺术作品。2009年1月,《荔城陈氏工……[详细] |

| 莆田木雕兴于唐宋,盛于明清,素以“精微透雕”著称。其中以龙眼木雕最具代表性,系中国四大木雕之一。因其使用的雕刻材料是莆田盛产的龙眼木,而成为极具代表性且独具风味的传统工艺品。莆田龙眼木雕以根雕和圆雕为主,以虬根疤节、斑纹细腻、玲珑奇巧、奇形怪状的原生态艺术风格而著称于世。那美轮美奂、造型各异的木根雕工艺品类;那生活气息浓郁,民俗意蕴深厚的原始题材纹饰;那惟妙惟肖、原汁原味的雕刻工艺;那古色古香、熠……[详细] |

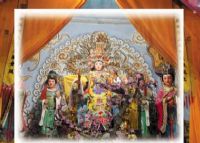

| 文峰天后宫妈祖供品是“中华一大绝活”,是民间传统的敬神献礼食品装饰艺术,俗名“妈祖筵桌”,通常在妈祖神诞和升天纪念日,以及传统节日摆列供奉。其配套和摆列均有相对固定的格式。供桌上必备:香、花、果盒、馔盒、寿桃、面饭、五果、六斋、茶、酒。筵桌则分称文筵和武筵,而每架斋筵的搭配再分为:十斋、十二大碗(四平八企或八平四企)、十二小碟等。除规格筵桌外,尚有自由创作的食品装饰造型艺术作品,其中的妈祖故事等人……[详细] |

| 板鼓咚,也叫梆鼓咚、咚鼓咚、板鼓唱或“乞丐歌”,即“俚歌梆鼓”,是流行于莆田、仙游、福清、惠安、永春等兴化方言地区的一种民间曲艺音乐,始于宋,盛于清,已有千年历史。莆田俚歌经代代传承,至今保留70多个传统曲目。今年75岁高龄的荔城区文化馆退休音乐干部黄文栋先生,是福建省十大优秀民间文化传承人之一,长期从事民间音乐和曲艺工作,对俚歌表演艺术的研究,成果显著。多次组织参加福建省乃至全国性的文艺演出,对……[详细] |

| 莆田木偶戏源远流长,是被誉为“宋戏活化石”莆仙戏的戏兄,是中国最古老的剧种之一。江东提线木偶戏是莆田木偶戏的代表性剧团,它历史悠久,表演动作传统,演艺技术高超,传统剧本丰富。梅妃故里也是莆田最早的木偶制作村,木偶制作精湛,系统地继承和发展了莆田木偶戏的艺术。钟灵毓英才,秀水传古艺,一千多年来,江东木偶剧团情注木偶艺术,为继承和发展木偶戏艺术做了大量工作。长期活跃在兴化大地的民间木偶戏剧团,深受人民……[详细] |

| 流传于莆田地域的沟边傩舞(俗称十恶舞),源于上古氏族社会中的图腾信仰,为原始文化信仰的基因,是傩仪式中的民间舞蹈部份。这种古老的傩舞之花,主要体现在傩表演仪式中,舞者戴着狰狞面具或绘画诡异面谱,拿着武器、奔腾跳跃、舞姿激烈诡黠,气氛神秘威严,借助神灵的威力,降魔镇恶,驱除旱、涝、火、虫等自然灾害及瘟疫疾病等灾害,经代代民间艺人沿承,不断完善,形成一套完整的舞蹈表演形式。它被作为驱邪纳福、保境安民的……[详细] |

| 镇海街道长寿社的《舞龙•弄九鲤》源于唐,盛于明清,是一种流传莆田地区有千余年历史的民间舞蹈。它节奏明快、粗犷豪放,是一种深为群众喜闻乐见的广场艺术表演形式。其表演程式是把龙的首、尾、身各节和九鲤相互交融,在大鼓吹等的伴奏下,与莲花灯舞、扇舞等莆田民间舞蹈共舞。每逢元宵佳节或重大庆典,长寿社皆进行《舞龙弄九鲤》的表演,以祈求全年平安吉祥,财运亨通,福寿延绵,子孙昌盛发达。2010年11月……[详细] |

| “田公元帅”的传说已有千年的历史。黄石镇江东村“飞云庙”主祀的戏神田公元帅,原名雷海青,系唐朝著名乐师。自唐郑处诲《明皇杂录补遗》记载至今,关于田公元帅的传说,人们用莆仙戏剧目、书籍、专题片等各种方式,传播其富有传奇色彩的英雄事迹。据说闽中主祀田公元帅的宫庙计480多处,其他旁祀的则不计其数。福建省各个剧团,如泉州梨园剧团、福州闽剧团、越剧团,均有信仰戏神雷海青的习俗。台湾省民众有三分之一信奉田公……[详细] |

| 梅妃生前为家乡做了很多好事,给莆田人民带来无限荣耀,所以莆田人民纪念她,衍生许多民间习俗。江梅妃信仰习俗主要有:“春秋二祭”、“尽封孺人与于归俱赐銮驾”、“莆仙戏发源与发展”、“妃子脊头”翘起的独特建筑等民俗已成为地方独特信仰文化。一、春秋二祭。春祭:时间为正月初三至初七,内容有“初三清晨大吹大鼓打通”。初三上午“红桔叠果龛”,初四晚新娘晋宫朝拜,盼求龙子凤女,初四至初七演戏并正式举行春祭。春祭最……[详细] |

| 江梅妃传说源于唐代《梅妃传》、五代《开元天宝遗事》,后演化为小说、戏曲等,这些再创作的艺术形式又再度赋予江梅妃以传奇色彩。江梅妃,福建莆田江东人,唐明皇妃子,人称江东妃。唐代《梅妃传》记载,江梅妃生于唐开元十一年(723),姓江名采苹。自幼聪颖,14岁即能吟诗作赋,自比谢道韫,曾作《萧兰》《梨园》《梅花》等七赋,远近传播,名声大振。唐开元二十六年(738),16岁时因才貌双全、知书达理,被选入宫,……[详细] |

| 妈祖传说是指一千多年以来,流传于莆田民间关于妈祖女神的各种传说。妈祖传说以口头流传为主,也散见于历代朝廷文书、史籍、方志和文人笔记。它以大量生动美丽的传说,塑造了妈祖大善、大美、大爱的光辉形象,以民间文学的形式完成了广大民众对妈祖从一个平凡女子到一位四海共仰的和平女神的形象塑造。妈祖姓林名默,又称林默娘,宋建隆元年(960)三月廿三日出生于莆田湄洲;宋太宗雍熙四年(987)九月初九,林默在湄洲岛海……[详细] |

| 广泛流传于莆田民间的南少林武术是中国传统武术的主要种类之一,其起源于南方少林寺僧武术。莆田南少林寺的前身“林泉院”,始建于南朝陈永定元年(557)。至唐朝初年,唐太宗李世民命封为大将军的少林寺方丈昙宗负责惩治海盗,昙宗派十三棍僧之一的道广带领500僧兵入闽平乱,1平息后,李世民恩准在福建修建少林分寺;寺名九莲山少林寺,世称南少林寺。在明代末年的反清复明运动中,莆田南少林寺被清廷重兵围剿焚毁,寺中武……[详细] |

| 莆田1泥塑主要分布于莆田市黄石镇,其发源于汉武帝时期。汉永定二年(558),随着金仙庵(后改名为金仙寺、广化寺)的修建,泥塑菩萨的技艺在此时传入莆田黄石。经宋、元、明时期的发展,黄石泥塑师匠的泥塑菩萨技艺名声大噪,莆田内外的寺庙、道观、祠堂,凡需造像者,无不以“黄石工”为首选。新中国成立后,莆田的泥塑造像艺术伴随着宗教、民俗文化的传播而发展,莆田1泥塑传统技艺得到较好的传承,其代表性传承人有吴文忠……[详细] |

| 莆田铜雕技艺()莆田传统铸铜工艺源于远古时代,兴于宋,盛于明清,长期以来,薪火相传。在商周时期,宋、元、明、清时期,各寺院庵堂的佛像、神像和菩萨像的传统铸造广泛采用大型铜铸品。官家、富贾的建筑饰件也广泛采用铜类金属制品。小型铜类金属制品还成为人们普遍使用的艺术品和实用品,甚至是把玩的娱乐品,都极具丰富的传统表现力。到了明清和民国时期,铜金属铸件生产已经以分散的家庭作坊,散落在莆仙各村落,其中秀屿的……[详细] |

| 仙游传统木结构营造技艺是中国传统古建营造技艺的一种,其善于柱槽斗拱与榫卯结构,能在木作中融合雕刻与绘画艺术,营造富丽堂皇、巍峨壮观的古代宫殿式寺庙、府第等建筑;其梁架支柱、榫卯结构、槽拱驼峰等技术,更是在我国古代宫殿式建筑营造技艺中独具特色。清乾隆年间,仙游名匠郭怀受朝廷工部左侍郎邹奕孝赏识,多次随其入京参与宫廷建筑,因而深谙明清传统木结构营造技艺。后来,郭怀在大济洋塘村授徒传艺,专心从事古建木作……[详细] |