淮安市十大民俗文化

1、淮剧

淮剧,亦称江淮戏,起源于盐城、淮安等区域,流行于上海、江苏及安徽部分地区。淮剧是在苏北民间小戏香火戏的基础上,结合门叹词等民间说唱,于清末民初在上海徽班的影响下形成的传统戏剧形式。是省级非物质文化遗产扩展名录项目。淮剧唱腔音乐以铿锵豪放、优美质朴著称,曲调包括【淮调】【拉调】【自由调】等,具有鲜明的地域特色。淮安地区因方言原因,其【淮调】相比于盐城、建湖的语言声调【下河调】偏高稍硬,且更为粗犷高亢,形成了西路淮剧与东路淮剧的区别。淮剧生、旦、净、丑角色行当齐全,唱、念、做、打表演程式完备。同时积累了大量的传统剧目,号称“九莲”、“十三英”、“七十二记”。武戏则是西路淮剧的一大特色,武打技艺受徽剧影响较深,劈叉、倒立、乌龙搅柱等动作堪称一绝。传统剧目有《白虎堂》《十一郎》《武松》《寇准背靴》《……[详细]

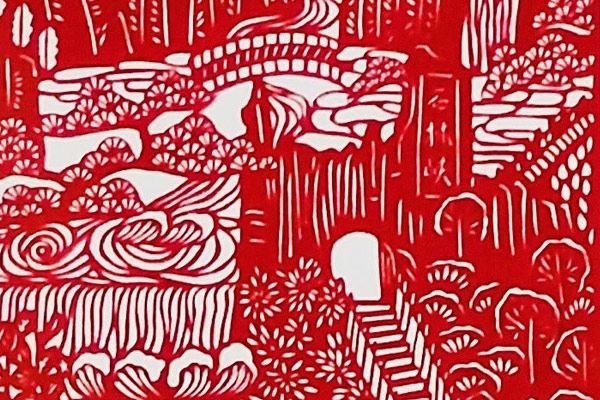

2、淮安剪纸

剪纸,淮安市第五批市级非物质文化遗产代表性项目名录传统美术类扩展项目。历史沿革与分布情况剪纸是一种镂空艺术,在视觉上给人以透空的感觉和美的艺术享受。我国最早的剪纸作品,是20世纪50年代,考古学家在新疆吐鲁番盆地高昌遗址附近北朝时期(公元386年—公元581年)的阿斯塔那古墓群中,发现的数幅团花剪纸,采用的是麻料纸,均为折叠型剪纸,它们的发现为我国剪纸艺术形成的历史提供了实物佐证。唐代,剪纸已处于大发展时期,杜甫诗中有“暖水濯我足,剪纸招我魂”的句子,以剪纸招魂的风俗当时就已流传于民间。宋代,造纸业逐渐成熟,纸品名目繁多,为剪纸的普及提供了条件。如成为民间礼品的“礼花”,贴于窗上的“窗花”。剪纸……[详细]

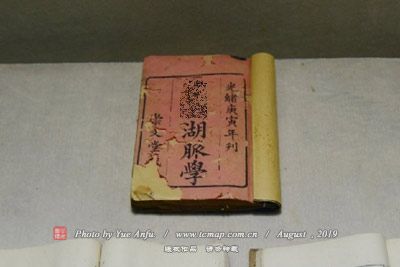

蒋氏祖传骨伤膏药制作技艺,淮安市第五批市级非物质文化遗产代表性项目名录传统医药类项目。蒋氏骨伤膏药制作技艺为清朝光绪年间十六年,安东(今淮安涟水)蒋玉成集多年所学,汇百家之长,潜心研究,独创的一种骨伤膏药制作技艺,以手法正骨结合膏药外敷治疗骨伤,历经五代,制作技艺不断传承,现主要流行于涟水县城区及周边地区。蒋氏骨伤膏药是外用敷贴传统黑膏药,专治跌打损伤,制作技艺严格按照选料、0 、熬炼、下丹、收膏、浸泡、摊涂等多道工艺制作而成。以血竭、马钱子、露蜂房、没药、乳香、细辛、土鳖虫、三七、当归、冰片、丹参、广丹等二十余种地道药材组方而成。主要制作流程为:将马钱子放入油锅中炸,至颜色变为棕黑色时可捞出,……[详细]

4、蒋氏骨伤膏药

膏药制作技艺(蒋氏骨伤膏药制作技艺、邱氏烫伤膏制作、徐州祛腐生肌膏医药、吴氏膏药)扩展涟水县、兴化市,徐州市,盐城市亭湖区蒋氏骨伤膏药制作技艺为清朝光绪年间十六年,安东(今淮安涟水)蒋玉成集多年所学,汇百家之长,潜心研究,独创的一种骨伤膏药制作技艺,以手法正骨结合膏药外敷治疗骨伤,历经五代,制作技艺不断传承,现主要流行于涟水县城区及周边地区。蒋氏骨伤膏药是外用敷贴传统黑膏药,专治跌打损伤,制作技艺严格按照选料、0 、熬炼、下丹、收膏、浸泡、摊涂等多道工艺制作而成。以血竭、马钱子、露蜂房、没药、乳香、细辛、土鳖虫、三七、当归、冰片、丹参、广丹等二十余种地道药材组方而成。主要制作流程为:将马钱子放入油锅中炸,至颜色变为棕黑色时可捞出,再将除血竭、广丹、没药、乳香,冰片外的药材放入油锅中煎,熬至药……[详细]

浦楼白汤酱油酿造技艺是选取优质小麦粉,采取传统酿造技艺酿制独具特色的白汤酱油的传统手工技艺。淮安优越的自然地理环境,盛产优质小麦,加上“运河之都”的社会经济地位带动了淮扬菜系的蓬勃发展,从而对酱作业的需求大增,淮扬菜系口味清淡,浦楼白汤酱油酿造技艺应运而生。浦楼白汤酱油酿造技艺可追溯至清道光年间,宁波人何视云举家迁徙淮安清江浦,于清江浦标志性建筑“清江浦楼”东南侧荷花池,取“浦楼”字号,雇佣当地酱园熟练师傅,创立“浦楼酱园”,改良传统酿造技艺,以家族方式传承,浦楼白汤酱油酿造技艺得以流传至今,已有180年的历史。20世纪50年代,何家第八代传人何锡藩就任公私合营清江酱醋厂生产组长,后任市场部主任,培养了一批传承人才。2000年,国营清江酱醋厂改制为民营企业,浦楼白汤酱油酿造技艺主要传承人言学……[详细]

6、清江浦舞狮

舞狮,淮安市第三批市级非物质文化遗产代表性项目名录传统舞蹈类项目。历史渊源舞狮是一种表演者在锣鼓音乐下,扮成狮子模样,利用人体多种姿态和狮头、狮尾双人的配合,将力度、幅度、速度等揉于舞狮技巧中,在动态和静态造型的变化中,表现狮子勇猛彪悍、顽皮活泼习性的表演形式,起源于三国时期,南北朝时开始流行,至今已有一千多年的历史。清浦区张怀宝家的舞狮为家传,有100余年历史。张家世代居住在淮安市里运河北岸,清末,张怀宝的祖父张万民精于舞狮,套路繁多,技艺精湛,在清江浦一带声誉极盛。张怀宝自幼随父亲张殿文学习舞狮……[详细]

7、钵池山传说

钵池山传说,淮安市第二批市级非物质文化遗产代表性项目名录民间文学类项目。传说渊源钵池山传说萌始于唐,- 司马承祯(公元647年~公元735年),字子微,法号道隐,自号白云子,为道教上清派第十二代宗师)所作的《上清天地宫府图经》(又称《天宫地府图》)《天地宫府图》中,所列条目有“十大洞天”、“三十六小洞天”、“七十二福地”,其中第四十福地曰钵池山,在楚州(治所为今淮安楚州淮城镇)王子乔得道之所。- 杜光庭(公元850年~公元933年)在《洞天福地岳渎名山记》(一般简称《洞天福地记》)中也承袭司马承祯《天宫地府图》的说法,认为钵池山是仙人王子乔的得道之处。基本内容王子乔(约公元前565年-前549年……[详细]

8、山阳琴派古琴艺术

山阳琴派古琴艺术,淮安市第五批市级非物质文化遗产代表性项目名录传统音乐类项目。历史沿革及分布情况古琴,在古代称作“琴”,还有“绿绮”、“丝桐”等别称。虽说“伏羲制琴”、”神农制琴”、“舜作五弦琴”的传说不可信,但它的历史确实是相当悠久了。琴,最早见之于典籍的是我国第一部诗歌总集—《诗经》。《诗经·周南·关雎》中的“窈窕淑女,琴瑟友之”,《诗经·小雅·鹿鸣》中的“我有嘉宾,鼓瑟鼓琴”,都反映了琴和人民生活的密切联系。可见,三千多年前的周代,琴已经流行。淮安原是射阳境内大镇。东晋义熙七年(411),于此设山阳郡、山阳县。民国元年山阳县改名淮安县。淮安曾有过灿烂辉煌的古琴文明,一度兴起的山阳琴派在古琴……[详细]

9、盱眙面塑

面塑,淮安市第四批市级非物质文化遗产代表性项目名录传统美术类项目。历史沿革与分布面塑艺术源远流长,据文献资科记载,汉代早已有面塑存在了。宋代《梦粱录》中记载了把面塑用在春节、中秋、端午以及结婚祝寿的喜庆日子的习俗。现存最早的古代面人,是在新疆吐鲁番阿斯塔那古墓中发现的唐代永徽四年(公元653年)墓0 土的面制女俑头、男俑上半身像和面猪。清代,出现了以做面人为生的手艺人,到了今天,在中国北方大部分地区仍然保存着面人制作的手艺和习俗,盱眙县的面塑技艺传承亦较好。基本内容与特点面塑一般分为观赏的面塑和食用的面花(或叫礼馍)。用于观赏的面塑通常用精面粉、糯米粉、盐及香油等制成,而用于食用的面塑则用澄粉、……[详细]

10、兴懋酱油酿造技艺

兴懋酱油酿造技艺,淮安市第五批市级非物质文化遗产代表性项目名录传统技艺类项目。历史沿革及分布情况兴懋酱油酿造技艺是淮安市淮安区河下镇兴懋酱园王氏家族祖辈相传的酱油的传统酿造方法,已有200余年历史。兴懋酱园,位于淮安区淮城镇河下古镇湖嘴大街。兴懋酱园原在镇江丹徒,王家祖辈自清代乾隆年间开始开设酱园。清朝末年,王得元(号月山)携家迁徙到淮安,将祖传酱油酿造技艺也带到了淮安,一直延续至今,在淮安已有百年历史。基本内容及重要价值兴懋酱园创立以来,一直以生产酱油、醋、酱菜为主。酱油具有体态澄清、味道鲜美、挂碗不沾碗的特点。兴懋酱油酿造技艺选料考究,工艺独特。选料要选择无异味,不变质,色泽好的黄豆,以及地……[详细]