郑州市十大民俗文化

河南新密流淌的溱河、洧水,孕育了太多的文明,超化吹歌就是其一。吹歌是中国的一种十分古老的吹奏乐演奏形式,是吹奏乐和打击乐的组合,大约起源于商周时期,距今已经有4000多年的历史,其中超化吹歌距今有1500多年的历史。据史书记载,超化吹歌大约起源于北朝,是吹奏乐和打击乐组合的宫廷音乐。超化吹歌兴于1500多年前的北朝宫廷,曲谱记录方式乃世界独一无二,以竹管为主演奏,千年来演奏者以口述传承。2008年入选我国第二批国家级非物质文化遗产保护名录。河南省新密市超化寺因为供奉着释迦牟尼真身舍利,而名震一时,是明朝香火旺盛的大寺院。当地史志记载:“超化吹歌师承于唐宋时期的宫廷音乐。明朝景泰年间,一位祖籍密县的翰林告老还乡后,前往排名中国名刹十五位的超化寺参拜,将吹歌技艺传授给这个寺的僧人。明朝末期又由超……[详细]

2、少林功夫

少林功夫是指在河南登封嵩山少林寺这一特定佛教文化环境中历史地形成的,以佛教神力信仰为基础,充分体现佛教禅宗智慧并以少林寺僧人修习的武术为主要表现形式的一个传统文化体系。少林功夫具有完整的技术和理论体系,它以武术技艺和套路为表现形式,而以佛教信仰和禅宗智慧为文化内涵。创建于北魏太和十九年(495)的少林寺是少林功夫依存的文化空间。少林功夫伴随着少林寺一千五百多年的历史不断丰富完善,由最初保卫寺产的手段,逐渐发展成为技术完备、内涵丰富的文化表现形式。根据少林寺流传下来的拳谱记载,历代传习的少林功夫套路有数百种之多,其中流传有序的拳械代表有数十种,另有72项绝技及擒拿、格斗、卸骨、点穴、气功等门类独特的1。少林寺目前流传的少林功夫拳术、器械和对练等套路合计有255种。禅宗智慧赋予了少林功夫深厚的文……[详细]

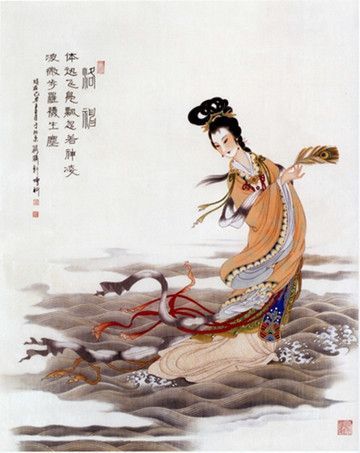

3、洛神传说

在洛河两岸,流传着一个脍灸人口的洛神宓妃的故事。宓妃原是伏羲氏的女儿因迷恋洛河两岸的美丽景色,降临人间,来到洛河岸边。那时,居住在洛河流域的是一个勤劳勇敢的民族,有洛氏。宓妃便加入到有洛氏当中,并教会有洛氏百姓结网捕鱼,还把从父亲那儿学来的狩猎、养畜、放牧的好方法也教给了有洛氏的人们。这天,大伙儿劳动之余,宓妃拿起七弦琴,奏起优美动听的乐曲来。不巧,这悠扬的琴声被黄河里的河伯听到,这个浪荡公子便潜入洛河,看到宓妃,一下子就被宓妃的美貌所吸引。于是河伯化成一条白龙,在洛河里掀起轩然大波,吞没了宓妃。宓妃被河伯押入水府深宫,终日郁郁寡欢,只好用七弦琴排遣愁苦。这时,后羿来到了宓妃的身边。后羿原是位善射的天神,因射死了九个天帝的儿子,便与妻子一同贬到人间,后羿妻子嫦娥偷吃仙药,一人返回天宫,便只剩……[详细]

4、列子传说

大约公元前450年,我国古代著名思想家、寓言文学家列子——列御寇诞生在“郑国圃田”,即现在的中牟县白沙镇西古城村,并在这一带度过了40年的宝贵生涯。列子一生安贫乐道、乐于助人,有很高尚的道德操守。他是继老子以后又一个道家代表人物。作为列子故里的管城圃田,一直流传着列子的很多传说故事。他终生致力于道德学问,曾师从关尹子、壶丘子、林老商氏、支伯高子等。他主张循名责实、无为而治,先后著书二十余篇,十万余言,今存《天瑞》、《仲尼》、《汤问》、《杨朱》、《说符》、《黄帝》、《周穆王》、《力命》等八篇,共成《列子》一书。寓言讲道故事一百一十五篇,如《黄帝神游》、《愚公移山》、《夸父追日》、《杞人忧天》等,篇篇珠玉,读来妙趣横生、隽永味长,对后人有着很强的教育意义。《列子》一书被尊为《冲虚真经》,与以前老……[详细]

5、祝英台梁山伯传说

【民间传说】《梁山伯与祝英台》与《白蛇传》、《孟姜女》、《牛郎织女》并称中国古代四大民间传说。其中,梁祝传说是我国最具辐射力的口头传承艺术,也是惟一在世界上产生广泛影响的中国民间传说。梁祝故事在民间流传已有一千四百六十多年,可谓中国家喻户晓,流传深远,被誉为爱情的千古绝唱。从古到今,有无数人被梁山伯与祝英台的悲惨爱情所感染。《梁山伯与祝英台》也有着东方的《罗密欧与朱丽叶》之称。【特色戏曲】吴凤花饰梁山伯陈飞饰祝英台的《梁祝》越剧[1]《梁山伯与祝英台》因电影版的广泛传播而成为这一题材中最为引人注目的名剧。1945年,袁雪芬[2]与范瑞娟[3]初演《梁祝哀史》。1951年,华东越剧实验剧团重排该剧,增尾“化蝶”,剧本由袁雪芬、范瑞娟口述,徐进等执笔,黄沙导演,陈捷、薛岩音乐整理,幸熙、苏石风布……[详细]

6、孔子回车庙传说

孔子回车,民间传说历史故事。相传孔子周游列国,传道讲学,在郑国游说结束后,乘车直奔晋国。当他同随行弟子来到晋国边境天井关下一山村(今山西省泽州县晋庙铺镇境内)时,见有小孩以石筑城为戏,不肯让路。其中一个叫项橐的顽童,并以“只有车绕城,而无城让车”之说质难孔子。孔子见项橐虽小,却有过人之处,于是躬拜为师,令弟子绕“城”而过。当行至天井关时,又遇松鼠口衔核桃跑至面前行礼鸣叫。孔子见晋国玩童如此聪明,连动物亦懂大礼,十分感慨并回车南归。现天井关村仍留有当年的回车辙。后人为祭祀孔子,在村东南修有文庙(史书所载,该庙为东汉时期,孔子第十九代孙孔昱在洛阳居官时所建),还立有“孔子回车之辙”石碑和碑亭,并把星轺驿改为了拦车村,从此,孔子回车便成为晋城闻名的四大景观之一。孔子回车庙坐落在今中牟县雁鸣湖乡东漳……[详细]

7、狮舞(小相狮舞)

狮舞又称“狮子舞”、“狮灯”、“舞狮”、“舞狮子”,是中国传统百戏杂耍的重要组成部分。狮舞有着悠久的历史,它普遍流行于中国汉族地区,在春节等节日庆典活动中频繁出现,通过热闹欢快的表演寄托中国人祈求吉祥、消除灾害的美好愿望。中国各地的狮舞形态不尽相同,地域特色十分鲜明。它一般分南狮、北狮两大类,南狮矫健凶猛,多表演高难技巧;北狮娇憨可爱,多以嬉戏玩耍为表演内容。河南省巩义市小相村位于伊洛河与黄河交汇的“太极点”上,属于河洛文化中心地带,拥有丰厚的传统文化积淀。小相狮舞是小相村流传的一种传统舞蹈节目。据记载,小相狮舞于明代后期开始演出,至清代嘉庆年间达于鼎盛,声誉鹊起。小相狮舞有文狮(地台、桌子)、武狮(高台)和群狮(顶天柱)之分,其表演洒脱大方,稳重细腻,有一定的故事情节,既能以顽皮诙谐的动作……[详细]

登封窑陶瓷烧制技艺,河南省登封市地方传统技艺,国家级非物质文化遗产之一。登封窑陶瓷烧制技艺传承于登封市东华镇及周边地区,始于唐,兴于宋,时兴时衰。登封窑陶瓷内涵丰富,在烧制技艺上以陶瓷为载体,制品的器形可小可大,以白瓷为主,“珍珠地划花”为典型代表;有碗、盘、瓶、罐、盆、执壶、盏托、枕、象生动物和侍女俑等多种形态,釉面洁白、纯净、光亮,装饰技法包含剔划、刻画、细线划、镶嵌及软笔画等传统技艺,成品形体立体感强、特色鲜明,蕴含了中原民风民俗和民间文化。登封窑是指登封境内自隋唐时期至宋、元、明、清时期的古瓷窑,已发现的古代瓷窑址达30余处。登封窑的核心窑场主要包括以生产珍珠地划花闻名的告成镇曲河窑,以宣化镇前庄窑(神前窑)为中心的隋唐、宋、金、元时期白瓷窑址群,以白坪乡程窑为中心的宋、金、元时期钧……[详细]

9、荥阳狮舞

狮舞在荥阳比较普遍,全县有10个乡、镇,24个自然村,都组织有狮子舞队。特别是蒋头狮舞队,已有百余年历史,套路娴熟,动作灵巧,舞姿轻快,形象逼真。1953年成皋县春节文艺汇演时,他们在高空表演的上老杆、沿平绳等特技,惊险奇异引人入神,《河南日报》拍照发表。1980年以来,王村村,汜水镇等地的狮舞更有后来居上之势,“群狮闹春”、“高空摩云”、“晃板滚球”、“钢索腾翻”等等高难度技巧表演,层出不穷。王村村狮舞团多次应邀到北京演出。……[详细]

河南省新郑市是中华人文始祖轩辕黄帝诞生、建都之地。五千年前,新郑为有熊国。据文献记载,农历二月初九,黄帝生于轩辕丘(今新郑市区北关)。后来,他于三月初三在有熊国开国立都,肇造中华文明。古代官民为纪念黄帝功业,在轩辕丘旁建轩辕故里祠,又在黄帝建功立业的具茨山(今始祖山)风后顶之巅筑轩辕庙,自春秋时起,每年三月初三,当地仕民都要在轩辕庙、轩辕故里祠隆重举行黄帝开国建都周年拜祖庆典以示纪念,这种拜祖习俗一直延续至今,从未间断。新郑黄帝拜祖祭典自古至今一般在两个固定的活动场所举行,一是新郑市区北关轩辕丘旁的轩辕故里祠,一是新郑市区西南具茨山风后顶之巅的轩辕庙。祭典公拜和民拜两种形式并存,公拜是官方对黄帝的祭拜,相关记载最早见于《左传》,由周至清,历代延续不绝。民间则流传“三月三,拜轩辕”的谣谚,据具……[详细]