南漳县十大民俗文化

1、南漳薅草锣鼓

《吕氏春秋·古乐》载,在原始社会里的一个叫“朱襄氏”的时代,“多风而阳气畜积,万物散解,果实不成”,于是人们:“作五弦瑟,以来阴气,以定群生”。到了西周时期,人们又在“作五弦瑟”基础上增加了琴、鼓之类的乐器。《诗.小雅.甫田》日:“琴瑟击鼓,以御田祖……”琴瑟击鼓,祈求田祖之恩惠,成为西周时期的习俗。《薅草锣鼓》原始叫“敲铁”,是楚人“刀耕火种”时期集体劳作的产物。南漳人称薅草锣鼓又叫“白锣鼓”,与“夜锣鼓”形成区别。白锣鼓是为人们生产劳动表演的,一是祈求山神、田神、土地神之恩惠,保佑所耕之地风调雨顺、五谷丰登;二是为田间劳作者驱除疲惫,鼓舞劳动精神。“夜锣鼓”是用来祭祀亡灵的夜歌。薅草锣鼓的歌词内容以唱古为主,涉及三皇五帝、天文地理、历史人物、民间传说、风土人情等。另外,即兴演唱也是它的一……[详细]

2、呜音喇叭

“呜音喇叭”又称“巫音”,最早产生于春秋时期,原为宫廷音乐,据传承人说创始人为宫廷乐师师旷,后流传到民间,传统曲牌约一百多个。现主要盛行于南漳县巡检镇峡口及保康接壤地区,是楚音乐文化仅有的活态遗存,因而史学界称为楚乐的活化石。“呜音喇叭”主奏乐器有:长号、喇叭、边鼓、凸锣、大钹、小镲、勾锣等。常用曲牌分两种情况,一是喜事用喜调,如娶亲调、虎报头、何仙姑等;二是丧事用悲调,如上山坡、叶叶落、普天落等。“呜音喇叭”对演奏曲牌遵循着严格的祖训,即“进门不吹叶叶落,出门不吹上山坡”,须按喜事的规矩和既定套路演奏,不得逾越。呜音喇叭音乐的主音是徵音,即“5”作为它的基音,曲牌以徵调式为主。史记记载,徵是旺盛、向上的意思,也是红色的意思。楚人崇拜火、尊重火神为祖先,选择徵音,符合楚人的精神。徵调式音乐,……[详细]

3、南漳皮影戏

《汉书》载,汉武帝爱妃李夫人染疾而故,武帝甚为思念,不理朝政。大臣李少翁一日出门,路遇孩童手拿布娃娃玩耍,影子倒映于地栩栩如生。李少翁心中一动,用棉帛裁成李夫人影像,涂上色彩,并在手脚处装上木杆。入夜围方帷张灯烛,恭请皇帝端坐帐中观看。武帝看罢龙颜大悦,就此爱不释手。这个两千多年前的爱情故事,被认为是皮影戏最早的渊源。南漳皮影戏属于江汉皮影戏的一种,形成于宋代,盛行于明、清至解放初期,分布于板桥、巡检、李庙等镇,在没有电影、电视时代有着深厚的群众基础。如今仍未消失,但已呈濒危状态。皮影戏不仅是傀儡艺术也是工艺制作艺术,各地有牛、羊、驴等皮制作的,南漳皮影主要是牛皮制作的,以图案精细、圆润舒展、唱腔高亢、人物生动逼真见长,用本土语音唱腔,调式很多,地方色彩甚浓,传统剧目100多个。当前的传承人……[详细]

4、南漳根雕艺术

根雕是以树根(包括树身、树瘤、竹根等)的自生形态及畸变形态为艺术创作素材,通过构思立意、艺术加工及工艺处理,创作的人物、动物、器物等艺术形象作品。根雕艺术是发现自然美而又显示创造性加工的造型艺术,根雕工艺讲究“三分人工,七分天成”,即在根雕创作中主要是利用根材的天然形态来表现艺术形象,辅助性进行人工处理修饰。因此,根雕又被称为“根的艺术”或“根艺”。2014年9月南漳县被湖北省文化厅鄂文化办42号命名为湖北省民间根雕文化艺术之乡。根雕艺术在南漳可谓源远流长,早在元、明时期就有用树根做台、架摆放生活用品的先例,清朝和民国时期有了较快的发展。南漳人把奇形怪状的树身、树瘤、树根作为创作对象,随形就意,通过雕琢、打磨、上漆、命名等制作成独具审美价值的艺术品,逐渐形成了一种造型艺术,一直流传至今。……[详细]

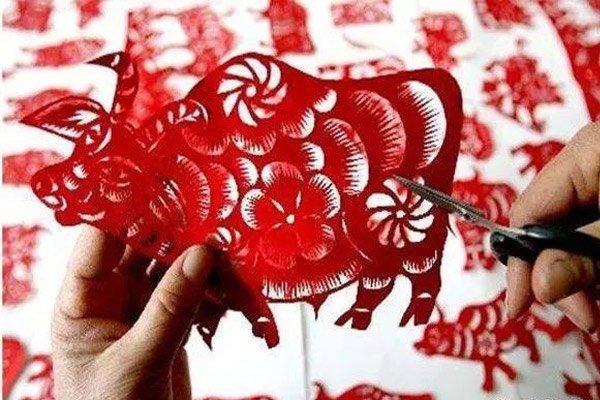

5、南漳剪纸

南漳剪纸流行于南漳全境及周边县市的一门古老的传统手工艺术,以祭祀、长寿、幸福、吉祥、喜庆、美好为主题,其功能是一种装饰。南漳荆山之中,端公巫师用巫术招魂治病的方法就是剪纸人。在作法事时,端公手执剪刀在黄表纸上剪出五个纸人,分别象征心、肝、脾、肺、肾,并用令牌在纸人上 书 写失魂者姓名,焚香祷告、歌舞招魂……。剪纸人招魂、求子、祭祖直接源于楚地人日巫术。唐盛时期,剪纸在南漳广为流传,明清以来,南漳剪纸有了较快的发展。自古剪纸和南漳人们的生活息息相关,在南漳人生活中占有重要位置。剪纸作品以其丰富的形象语言传递着传统思想与古老文化,其手法融合南北技艺,包括“剪”和“雕”两种。小孩一出生,父母就请人剪一幅“观音送子”或“坐莲福娃”贴在墙上表示添喜,富贵。到了成年办婚事更是人生的大庆典,喜庆佳期一张张……[详细]

6、端公舞

南漳县为了保护文化瑰宝--端公舞,投资10余万元进行抢救性挖掘整理,将数位会表演的老艺人请到县城,整理排练,撰写剧本,并原汁原味地传授给专业文艺工作者,随后还将制成光盘向海内外推介。端公舞是流传在南漳县西南的巫傩祭祀舞蹈,所用的道具中包括“钺斧刀”、师刀子(导旗)等。“钺斧刀”原是夏商两朝最高权力的象征,而在南漳流传的端公舞中还用这种“钺斧刀”,的确是一个奇迹。近些年来,已有日本、美国的朋友来到南漳考察,并拍摄制作成电视片。“端公舞”是从楚国流传下来的祭祀舞蹈,是灿烂的楚文化精髓篇章之一。端公舞流传在南漳县西南的巫傩祭祀舞蹈,所用的道具中包括“钺斧刀”、师刀子(导旗)等。“钺斧刀”原是夏商两朝最高权力的象征,而在南漳流传的端公舞中还用这种“钺斧刀”,的确是一个奇迹。……[详细]

7、阴锣鼓

祭祀亡灵是人类进化过程中的一个很大的进步。阴锣鼓源于古楚文化,是一种楚文化的遗存。自楚人建都荆山以来,无- 庶,丧事俱有巫乐巫舞巫音。巫乐则是治丧用乐器,巫舞则是转丧、跳丧一类,巫音则是丧歌。在当时的社会起到了“昭孝息民,抚国家,定百姓”的作用。现时南漳阴锣鼓在歌词内容、唱腔、唱调和程式方面逐步完善,并延续至今已有2000多年的历史。阴锣鼓流行于南漳县长坪、九集、李庙、板桥、巡检、肖堰等镇,尚有曲牌达30多种,艺人保存的古唱本及手抄唱词达1079首,转古与还阳唱的长篇叙事词51篇,其中12部属于明清时期的刻抄本。阴锣鼓的内容是祭祀已故长辈的亡灵,形式是以歌乐伴亡。……[详细]

8、东巩高跷

起源于唐宋时期,历史悠久,是目前襄樊市范围内最具特色、演技最高的民间文艺形式。东巩高跷属武跷子,翻滚劈叉,动作难度大,以惊险著称,表演以丑行为主,表演形式为边唱边舞,并伴之以吹打乐,唱腔为东巩镇地方花鼓调,唱词为即兴创作,活动时间是春节闹社火拜年,通常演到农历正月十七以后,活动区域达方圆数十里。东巩高跷目前保留着近二十种造型动作,主要套路有“仙人过门”、“五子登科”、“五龙捧圣”、“仙人过渡”、“仙人标叉”、“二龙戏珠”、“黄龙盘柱”、“凤凰吸水”、“懒汉推车”、“张果老倒骑毛驴”等。在东巩高跷所在地上泉坪村及周边村落踩跷子的艺人达300多人,可称高跷之乡。2002年东巩高跷走出大山参加襄樊市多种文化展演引起很大轰动;2006年10月下旬,为国际亚细亚民俗学会年会的近百名国内外专家专场演出,……[详细]