金坛区十大民俗文化

1、金坛董永传说

“董永传说”的发源地在江苏省金坛市直溪镇境内的董永村。董永村位于金坛西北部,近靠道教圣地茅山。董永传说故事在当地代代相传,妇孺皆知,且文史上有据可查。在光绪版《金坛县志》中,关于孝子董永和七仙女及其子鹤生的传说内容有多处记载。在境内,其相关的遗存、遗迹和实物多达40多处(件)。金坛直溪镇的董永村有一座董永庙,庙门有一石刻对联——“卖身葬父垂孝德,天遣仙姬陌上迎”,概括了董永与七仙女传说的精华。该庙有前后两进约70多平米,庙内墙壁上绘有“二十四孝图”。在董永村的东面有一座方形跨河石桥,名叫“望仙桥”,传说因董永携子董鹤生于“七夕”在此桥上望迎生母而得名。此桥重建于乾隆年间,并有碑石刻文《望仙桥重建记》,详细记载了董永与七仙女之事。董永与七仙女定情的老槐树,现仍生长在距董永村不远的金坛建昌镇吕村……[详细]

2、金坛刻纸

剪纸扩展(金坛刻纸),第二批国家级非物质文化遗产项目名录传统美术类项目。金坛刻纸是在宋代民间灯笼、纸扎、门笺等民俗剪纸装饰基础上发展而来,成熟、盛行于明清时期。主要流传于江苏省常州市金坛地区。解放后,逐渐销声匿迹。1970年代,被重新发掘。1980年代,一度复兴,延续至今。金坛刻纸一般以刻刀、木板、油盘、纸张(宣纸、漆纸、吹塑纸等)等工具刻制,最初主要糊裱在灯笼、纸扎之上,作为纹样装饰,后来逐渐发展成为独立的工艺,多应用于节庆婚丧之事。内容包括神仙人物、戏曲故事、花鸟虫鱼等,寓意驱鬼祛邪、祈福迎祥。传统刻纸在金坛民间的传承大致分为两种:一是手工作坊,如灯笼、纸扎、风筝等行业,民国时金坛城乡有此类店铺30多家,刻纸手艺基本为师徒、家族世代相传;二是传统女工,刺绣和剪纸是旧时妇女必学的手艺,刺绣……[详细]

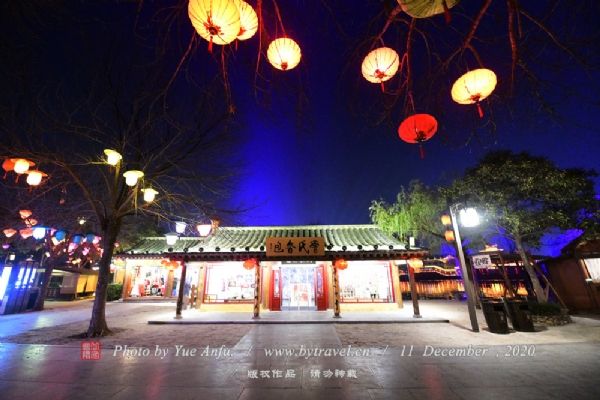

3、柚山放灯节

柚山村地处金坛儒林镇的东南部,在长荡湖北岸,南与溧阳上黄交界,东与宜兴接壤。这一带民间传统文化底蕴深厚,人们勤劳善良,民风淳朴,民间习俗内容丰富多彩,放灯活动乃其中之一。儒林的柚山放灯节每年一届,每逢农历七月十三至七月十五之间,家家户户会做出各式各样的灯,在夜晚点亮后放入田野或河流中,形成一种独特的文化景观。此节俗自清末民初起始,一直沿袭至今,已有100多年的历史。为何要将农历七月十五定为放灯节?柚山民间自古的说法是,为了驱鬼逐邪,祈福迎祥,保佑本土一方太平,同时也是为让逝去亲人的灵魂能得到安息。不仅于此,放灯节还与当地生产活动有着密切的联系。柚山田地广阔,农历七月十五左右正是水稻田间各种虫害大量发生的时期。夜晚各家各户放灯到田间,亦是企盼风调雨顺、五谷丰登的一种寄托,而这本身也具有引诱和捕……[详细]

4、金坛面塑

金坛面塑在清代即已流行,民间俗称为“面花”、“礼馍”、“花糕”、“面人”等。它以糯米干面为主料,调成不同色彩后,用手和简单制作工具,塑造成各种活灵活现的形象,既是观赏物,又可作玩具,过去还因其以“油面粮蜜造”而可食之,所以得以代代相传,并深受人们的喜爱。金坛面塑一般以小剪刀、小竹刀、小切刀、小压棍、小梳子、牛角针等为制作工具,以米粉、小麦粉、食用颜料、蜂蜜、甘油、明矾、石盐、防腐剂、润滑剂、铜金粉等为制作原料,以捏、搓、揉等手法塑型,以刀针切、刻、划、点等细工制作,题材有神仙八怪、戏剧人物、衣物饰品、花鸟虫鱼、瓜果植物、飞云瓦筑等无所不及。金坛面塑作品分为两类:一类是喜庆吉祥面塑,为一般家户建房上梁、老人做寿、祭祀活动备用;另一类为速成型的插棒面塑。喜庆吉祥面塑制作过程主要有和面、做坯盘、蒸……[详细]

5、上阮花鼓戏

上阮隶属于金坛市薛埠镇,与溧阳后周、竹箦等镇交界。清同治年间始,至民国初期,相继有多批数百名来自河南罗山县、光山县的移民迁徙、繁衍于上阮一带。由此带来了河南地区民众的生活方式和文化传统,其最鲜明的标志,即是中原花鼓戏的盛行。在发展中,中原花鼓戏又吸收了江南戏曲、民间山歌曲调等众多音乐元素,历经百余年的延续、传承,在当地形成了其鲜明的艺术风格,被称为“上阮花鼓戏”。上阮花鼓戏唱腔抒情丰富,曲调旋律优美,富有浓郁的中原、江南兼容的戏剧特色,别具一格,具有较高的艺术审美、观赏价值。上阮花鼓戏的生、旦、净、丑角,均选择与角色最合适的演员担当,在扮相上也都有严格的讲究。由于女演员的人才缺少,戏里的一些女角色大都由男演员进行男扮女装来演出。上阮花鼓戏的主要剧目有《上桑柳》、《蓝丝草》、《药茶记》、《珍珠……[详细]

6、金坛马灯

金坛马灯,是活跃在金坛城东朱庄村和指前庙圩村及洮西一带的传统舞蹈形式。据考,最早在朱庄兴起为清道光年间,延续至今已有180多年历史。金坛马灯中除旗、伞、灯笼、牌灯和锣鼓等配套物件外,主要表演道具为马。马有9匹,其中1匹头马,4匹母马,3匹公马,1匹骚马。马由竹篾扎骨,薄纱布蒙裹而成,分成两截,前截为马头,后截为后身,前后两截内里各点一支蜡烛。表演时,前后两截相应固定在人的腰间并合成一体,表演者均为男性。从表演的内容上看,金坛马灯源于历史故事中的《昭君和番》。表演者的着装,均为古典戏剧人物装束,并以油彩重妆。护送昭君出塞的头马为红鬃马,状元打扮,长须飘飘,一派儒生气概;王昭君头戴紫金冠,高插雉翎,身穿罗裙袍,襟带飘舞银光闪烁;骚马为黑马,番帮狼主打扮,头戴红缨搭帽,身上反穿皮褂。其后数匹母马公……[详细]

封缸酒是以大米、黍米为原料,一般酒精含量为12%―20%,属于低度酿造酒。封缸酒含有丰富的营养,含有21种氨基酸,其中包括有特殊未知氨基酸及人体自身不能合成必须依靠食物摄取的8种必需氨基酸,故被誉为“液体蛋糕”及“营养酒王”。2008年,江苏省丹阳市、金坛市申报的封缸酒传统酿造技艺作为酿造酒传统酿造技艺入选中国第二批国家级非物质文化遗产保护名录。据记载,北魏孝文帝南征前与刘藻将军辞别,相约胜利会师时以“曲阿之酒”款待百姓。曲阿即今丹阳,故丹阳封缸酒古有“曲阿酒”之称。丹阳封缸酒以当地所产优质糯米为原料,粒大、均匀、洁白、性粘、味香,需取水质清甜、含多种无机盐类矿物质的玉乳泉水,配以特制酒药,经低温糖化发酵,在酿造中,当糖分达到高峰时,兑加50度以上的小曲米酒后,立即严密封闭缸口,养醅一定时间……[详细]

酿造酒俗称“黄酒”,系以稻米、黍米、玉米等为原料,淘洗、蒸熟、淋净后以白曲和酒母为糖化发酵剂,加入江曲、优质水,发酵后酿成熟醪(浊酒),再经压榨、泼清、沉滤等工序而最终制成。酿造酒色黄,清亮透明,香气浓郁,入味醇和。酿造酒是我国传统的酒种,营养成分丰富,具有通血脉、暖肠胃、润皮肤、散湿气、滋补强身等功效,尤为江南人民所喜爱。中国是酿造酒的发源地。浙江绍兴早在春秋战国时代即能酿制黄酒,至今已有两千四百年的历史。金华地区在春秋战国时代也出现了以糯米、白蓼曲酿制的白醪酒。酿造酒主要产于浙江、江苏、上海等地,其中以浙江省绍兴市、金华市和江苏省金坛市最为著名。黄酒是中国最古老的酒种。江苏省的丹阳封缸酒、金坛封缸酒都是黄酒的高档品种,其历史可追溯到两千年前的秦汉时代。封缸酒酿造技艺独特,营养价值极高,是……[详细]

9、诸葛八阵图村落

诸葛八阵图村落,常州市第二批市级非物质文化遗产代表性项目名录文化空间类项目。金坛儒林镇的(鲁墅村)诸葛八阵图村落,是三国名相诸葛亮第32世裔孙、宋进士授五经博士诸葛维贤,于公元1229年为防元军侵犯而带领族人建造的。该村诸葛氏家族祖坟上,留存着“大元延祐三年岁在丙辰冬十一月翰林学士承旨赵孟頫撰”的“始迁祖肇穴之碑”。碑文小楷阴刻,竖书26行,计872字,记述了维贤公家世行状,阐说其在南宋末年的仕履生涯中,目睹宋室衰微,国脉如缕,自知无回天之力,遂辞归故里,徙居金坛洮湖之滨的澎溪渡口(儒林)之始末。此外,该村谨慎堂的《诸葛氏宗谱》等,也有明确的史实记载和相关印证。另据考证,儒林八阵图村落的八个自然村庄,均与按诸葛亮的天覆阵、地载阵、风扬阵、云垂阵、龙飞阵、虎翼阵、鸟翔阵、蛇蟠阵八阵图总阵布阵图……[详细]

10、金坛景泰蓝

金坛景泰蓝,常州市第四批市级非物质文化遗产代表性项目名录传统美术类项目。景泰蓝制品,也称铜珐琅工艺,是一个具有民族风格和鲜明地方特色的民间美术品种。此工艺于明代景泰年间就在北方盛行,因使用的釉色以蓝为主,故称之为景泰蓝。清宣统二年,金坛白塔后村人邹兆林,只身前往北京景泰蓝行业谋生,拜师学艺。新中国成立前夕,邹兆林辗转漂泊上海带徒传艺,声名很高。抗美援朝时邹兆林根据上级要求,带徒用景泰蓝承制了一批抗美援朝的立功奖章,得到了中央有关领导的表扬。上世纪六十年代初,邹兆林回到家乡金坛继续带徒授艺,从事景泰蓝制品业,并经金坛白塔的谢雪根等为徒将这一传统艺术传承下来。自上世1970年代起,金坛景泰蓝制作业在白塔和五叶等地衍生出了一批家庭作坊和企业群体。最兴盛时,仅白塔和五叶两乡的景泰蓝工艺品企业就有20……[详细]