天宁区十大民俗文化

佛教音乐是佛教寺院在各种法事活动和节日庆典中使用的音乐。佛教约在东汉明帝年间传入中国,来自印度与西域的佛教音乐在长期发展过程中因吸纳中国民间音乐的艺术因素而具有了独特的面貌,成为中国佛教文化的重要组成部分。其中既含有中国的民族音乐曲调,又含有印度和西域少数民族的音乐曲调。佛教直接应用的音乐赞呗又称“梵呗”,它以短偈形式赞颂佛与菩萨,有独唱、齐唱、合唱等唱诵方式,唱诵时可用乐器伴奏。江苏常州天宁寺为我国佛教禅宗著名道场,名列“禅宗四大丛林”之首。它始建于唐代贞观、永徽年间,至今已有一千三百多年的历史。梵呗是佛教活动中赞颂佛与菩萨的一种唱诵式声乐。南北朝以来,梵呗的音乐风格形成南北两大派类型。常州为齐、梁帝王出生之地,南方梵呗发祥之处。南朝齐永明七年(490),天宁寺梵呗以哀婉为主的风格特点正式……[详细]

江南古建筑营造技艺,常州市第四批市级非物质文化遗产代表性项目名录传统技艺类项目。常州地区江南古建筑的历史,可以追溯至3000多年前、遗址至今保存完好的春秋淹城。两晋南北朝时期,南朝齐高帝萧道成和梁武帝萧衍,在家乡常州建造了大量皇家宅邸和寺院,如位于孟河镇的九龙禅寺和东岳庙,常州红梅公园内的文笔塔等古建筑,被称“齐梁故里”。此外,两帝还在中国南方地区兴建了大量寺庙,唐朝大诗人杜牧曾有诗云“南朝四百八十寺、多少楼台烟雨中”。明清,常州地区的江南古建筑逐步吸收了各地优秀的古建筑风格,兼具苏州香山帮灵秀中见精巧、浙江宁波帮深拗中见个性、徽派建筑田园中见奢华的艺术特征。民国以后,又吸收了上海石库门的西式建筑风格,在交流中不断融合,在传承中不断创新。如常州文笔塔吸收了苏州香山帮的斗六式、斗九式木架式样,……[详细]

据地方史料和多位艺人确证,常州雕庄鸟笼制作技艺、工艺形成于清同治年间,且历经140多年的历史,世代延续,迄今已传至第五代。古时常州东郊一带竹林成片,具有丰富的竹资源。及至清末民初,常州雕庄及周边地区逐次崛起50多家制作作坊和工场。规模日甚,产品畅销江、浙、沪、港澳及南洋地区,受到广泛赞誉。常州雕庄精品鸟笼以南方流派的方形笼为主,140多年来,素以选料考究,制艺做功精细,风格古雅精致,享誉中外。严谨而科学的传统工艺要求,确保雕庄精品鸟笼的畅销不衰。常州雕庄精品鸟笼制作是集选料、剖料、晾干、拉丝、起条、刨钻、打眼、打磨、抛光、镶嵌、雕刻30多种精湛工艺、技艺于一身的综合体。如脱水处理,工艺、打磨抛光工艺、雕刻工艺和镶嵌工艺,无一而足,均在一丝不苟中完成。尤其是插爿式精品鸟笼,工艺技术要求甚高,须……[详细]

常州明式家具制作技艺,是以常州为属地的能工巧匠们,传承自明代中叶由江南地区兴起、自清晚从苏州和上海流入常州并在此基础上有所改良进化的一种手工技艺。其内容主要是用紫檀木、酸枝木、枸梓木、花梨木等(俗称红木)材料,制作带有我国明代风格式样的古典系列硬木家具。一百多年来,此传统技艺在常州的遥观、马杭、牛塘、湖塘等地域广为流传和存续。常州明式家具制作技艺在苏州明式家具制作的基础上弘扬传统,融入本土风格,经千锤百炼逐步形成了独特的工艺规范和技艺要求,家具制作的榫卯结构极为精密,构件断面小轮廓非常简练,装饰线脚做工细致,形成了朴实高雅、秀丽端庄、韵味浓郁、刚柔相济的独特风格。从形制尺寸到材料选择,无不按照明式家居的传统理念和工艺要求精心打造,较完整地保留、体现着明式家具中的常州民居内涵和常州文化遗韵。其……[详细]

5、常州宣卷

常州宣卷,常州市第二批市级非物质文化遗产代表性项目名录曲艺类项目。常州是中国宝卷的起源地之一,距今已有1500多年的历史。中国宝卷起源于南北朝时期,盛行于唐宋,初称“俗讲”。元末明初,定为“宝卷”之名,宣卷是“宣讲宝卷”之意。常州府地的宣卷活动和大批的民间宗教宝卷,延续、发展至清道光、咸丰年间,进入了一个兴盛期。刊印宝卷、编撰宝卷、宣演宝卷活动如火如荼。一批独具常州地区特色的宝卷,如《还珠宝卷》《梁皇宝卷》《白龙宝卷》就是那时的产物。发展到清末,常州宝卷进入了一个新阶段,常州的遥观、潞城、雕庄、西林、湖塘最为火爆,民间宣演组织达六七十家,所宣演的宝卷达200多种。常州宝卷大致可分为- 科仪类、说唱故事类、仪式类三种类型,现存各类宝卷达200多种。其中- 科仪卷,主要有《观音宝卷》《三茅宝卷》……[详细]

6、东坡红友酒酿制艺

东坡红友酒酿制艺,常州市第四批市级非物质文化遗产代表性项目名录传统技艺类项目。东坡红友酒,系北宋文学家、书画家苏东坡在常州寓居时创始,已有近千年的历史。据古籍记载,苏东坡好酒,当年在常州期间,将本地民间的米酒酿造技艺加以改进,起名为“红友酒”。时值学者杨时讲学于常州龟山书院,苏东坡以为知己,常与他一些醉酒当歌,友至深处,便以《东坡酒经》红友酒制作秘方赠传于杨时。杨时的后人为了纪念两位先贤的交往,特在常州早科坊17号建造二贤祠(又称杨家祠堂、东坡祠以祭祀苏东坡和杨时。此后,东坡红友酒在杨家开设的酒坊得以世代传承。红友酒以地产优质糯米为原料,采用淋饭、拌曲、发酵、压榨、坛封等方法精酿制成。制作流程要点:首先是制曲,精选上好的糯米,浸泡冲洗后在锅笼中蒸熟,掺杂入中草药让其冷却发酵后适度长出白霉,晒……[详细]

7、常州孟姜女传说

孟姜女传说是我国流传较广的四大民间故事之一。孟姜女传说和故事在常州地区颇为流行。孟姜女传说中,孟姜女的所悲所喜与百姓的情感休戚与共,于是凭借广大民众的向往与称道,此传说故事不断被充实内容。尤其是明清以后,常州民间“唱春”活动日益红火,以至把孟姜女《十二月花名》和《四季调》传遍了常州城乡的每个角落。孟姜女的传说故事和其他许多传说一样,是广大常州民众抒发情感,歌颂真善美,鞭挞-劳役,同情劳动者不幸遭遇,憧憬美好未来的口头创作结晶,反映了常州百姓鲜明的思想感情。孟姜女传说初时在常州民间流传的情节,大体包括秦皇朝造长城、抓民夫、万喜良离家出逃、花园遇孟姜女、临婚被捕、孟姜女思夫送寒衣、唱曲过关、哭倒长城、造庙祭夫、孟姜女投湖自尽、化为银鱼等内容。现在母体故事仍在常州民间经久不衰地流传着,在此基础上,……[详细]

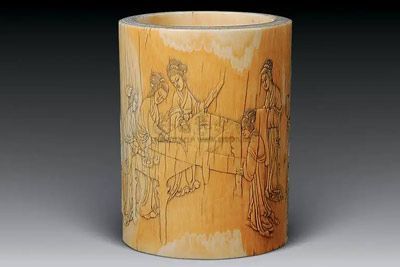

8、常州象牙浅刻

我国象牙雕刻的历史可以追溯到七千多年之前。及至唐宋时期,随着我国航海业的不断兴盛,象牙雕刻艺术亦得到了很大的发展,并逐渐形成了北京、广东、江南地区为主的三大流派。象牙雕刻分为圆雕、浮雕、镂雕和浅刻、微刻。而象牙浅刻本来是蕴涵在其他象牙雕法里的。直至明末清初,才渐而发展成一种独立的传统美术品种。常州地区以象牙浅刻表现书画艺术的传统源远流长。明末常州地区出现了象牙浅刻“皮雕法”的大家张希黄。晚清以来,又相继出现了周之礼、张楫如、吴昆、薛佛影、闵雅兴、杨雪芳等一大批名家。发展到当代,常州象牙浅刻已与北京立雕、广东镂雕一起,成为当今中国象牙雕刻的三大流派之一。常州象牙浅刻创作、制作的步骤一般有:开料、描图、雕刻、上色、封蜡等过程。其工艺、技艺主要特点为:在象牙平面上以水墨写意之刀法,将书画、浅刻技艺……[详细]

9、茂林风伤敷疗方

天宁茂林风伤敷疗方,主要用于皮肤疾患及骨肉损伤两大类别的治疗。它根据人体“风”“伤”的不同表征,分类、分型辨证施方,达到止痒、止痛、祛湿、祛脓、拔毒、生肌、长骨等功效。其疗方源起于常州芙蓉镇,曾闻名沪上40余载,并长期流布于天宁、武进、江阴、无锡等地,是常州传统医药的一个重要支派。茂林风伤敷疗方由常州芙蓉人士周茂林始创。周茂林生于1879年,自少随祖练武学医有成。他不仅精通武术,更擅皮肤顽疾和跌打损伤的诊治。22岁即在芙蓉东周开办“永春号药房”,悬壶济世坐堂行医。1904年,25岁的周茂林携全家至上海发展,又先后开办“叶盛”、“万梓”两家诊所,并在沪行医40余载。他医术精湛,赤诚用方,却和缓低调从不张扬。正如晚清著名学者金武祥在《医津》序中所道:“毗陵(指常州)素产名医,孟河费伯雄、马培之两……[详细]

10、常州朱氏伤骨科疗法

常州朱普生骨伤科疗法,常州市第四批市级非物质文化遗产代表性项目名录传统医药类项目。常州朱普生骨伤科疗法常州朱氏伤骨疗法自上世纪初年源起,至今已存续百年。其始传者朱普生原籍江阴璜土,十六岁师从伤骨名医赵和鸣,二十四岁开始独立行医并潜心对其疗法进行改良,多有断筋、折骨、脱位者,经他治疗一一恢复如初,其中包括马连良、周信芳、盖叫天和小阿荆、周云亮、荆剑鹏等京剧泰斗、名家。尤为民国十九年朱普生举家迁至常州府东巷开设诊所后,每日排队就诊者过百,伤骨中的许多疑难不治杂症经他之手都被治好。“伤筋断骨找朱普生”在龙城家喻户晓,声名播及沪宁沿线各地。朱普生接筋续骨六十三载,治愈伤骨病患无数,其医道、医术和医案被广为流传,影响极大。其生前,女儿朱志惠和长孙朱亚平、孙女朱毓平都得其真传,续及重孙朱鼎、朱鸿如、重孙……[详细]