您现在的位置:首页 > 各地旅游名胜推荐-制作技艺篇民俗文化

各地旅游名胜推荐-制作技艺篇

丰县渊子土陶制作技艺,徐州市第三批市级非物质文化遗产代表性项目名录传统技艺类项目。丰县渊子土陶制作技艺始于商末周初,盛于漫长的农耕时代,具有悠久的历史。因其技艺独特,制品色泽艳丽,手感光滑,种类多、质地好、用途广,丰县渊子土陶技艺被代代相传,直至今日,丰县渊子土陶制品仍被人们所称道。丰县渊子土陶制作技艺主要流传于梁寨镇,集中在渊子周围的南集、红楼、黄楼、腰里王和夹堤等村。上世纪80年代之前,渊子附…[详细]

福州肉松制作即是将猪肉煮熟卤好,把肉汤烧干,使卤猪肉变成金黄色,松散绒毛的样子,福建名特产“鼎鼎油酥肉松”是福州城源本正宗的产品,创始人林鼎鼎首创了肉松,林鼎鼎被称为中国肉松第一人,其产品一问世,即备受世人喜好而轰动全国。林鼎鼎后人不敢忘却祖传技艺,遂以“鼎鼎”命名重操先祖之业。鼎鼎肉松的制作工艺流传在福州各地,肉松产品也流传至全国各地,成为中国—大美食。…[详细]

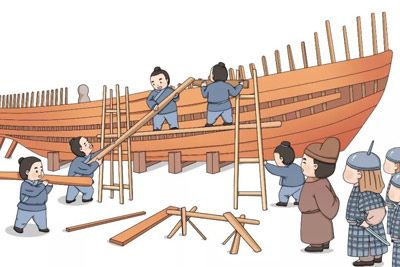

传统木船制作技艺(古船制作技艺)扩展常熟地属太湖流域,且又濒临长江和东海。南宋时常熟浒浦港因“浒浦港深阔,实可藏战舰”而置武尉水军,隶属平江府(今苏州),统辖江浙闽之海防。元代,浒浦置通事汉军万户府,闰珣授浒浦路万户府知事,统辖江、浙、闽。随军港之建立,治安情况有了一定的保证,浒浦这个优质深水港的渔港…[详细]

阙氏膏药制作技艺阙氏膏药制作技艺源于清乾隆年间,阙尚志(1790年—1861年),邳州人氏,18岁从军,拜师学医,专治八旗士兵搏击时的跌打损伤,离开军队后在民间开设医馆,以行医为业。阙尚志之子阙广庭,常年奔波于山东、安徽、江苏、上海等地,从1856年开始,在山东曲阜等地区“放药3年,免费治病”,使阙氏膏药名声大振。第四代传人阙永杭(1859年—1928年)继承祖业,13岁随祖父习医,23岁独立行医…[详细]

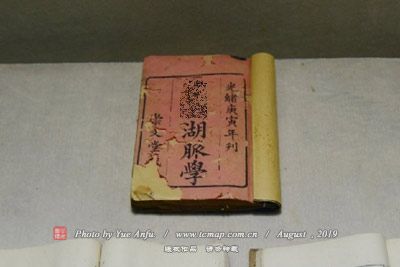

振兴祥中式服装制作技艺是以手工制作中国式传统服装的独特技艺,是国内从历史上完整保留至今从未间断过中式服装生产的极少数知名老字号企业之一。她诞生在素有“丝绸之府”美称的浙江杭州。百余年来,她吸收和传承了中华民族几千年的服饰文化精髓,形成了“大襟、立领(又称中国领)、一字扣、镶、嵌、滚、宕、盘、钉、勾、绣”等具有鲜明中华民族服饰风格的独特技艺。她以高档织锦缎和丝绸为面料,裁剪缝制出旗袍、长衫马褂、男女…[详细]

阙宋氏膏药制作技艺,淮安市第三批市级非物质文化遗产代表性项目名录传统医药类扩展项目。历史沿革阙氏膏药,是由阙氏祖传秘方炼制而成。据阙氏宗谱记载,阙氏于春秋战国时代在下邳(今江苏邳州)聚邑立姓。18世纪初叶,阙氏有精于医道者,采集民间中草药,研制出专治跌打损伤的膏药,为清朝八旗子弟接骨疗伤。凡跌打损伤致…[详细]

“淮点三绝”制作技艺,淮安市第五批市级非物质文化遗产代表性项目名录传统技艺类项目。历史沿革及分布情况“淮点三绝”是对淮扬菜系面点中淮安汤包、淮饺和烫面饺三种面点的统称。淮扬面点始于秦汉之际,而作为小吃的出现不晚于隋唐之时。明代,淮扬面点、小吃的品种很多。清代,淮扬面点、小吃发展迅速,技艺更精,影响更大…[详细]

蒋氏祖传骨伤膏药制作技艺,淮安市第五批市级非物质文化遗产代表性项目名录传统医药类项目。蒋氏骨伤膏药制作技艺为清朝光绪年间十六年,安东(今淮安涟水)蒋玉成集多年所学,汇百家之长,潜心研究,独创的一种骨伤膏药制作技艺,以手法正骨结合膏药外敷治疗骨伤,历经五代,制作技艺不断传承,现主要流行于涟水县城区及周边…[详细]

李氏膏药制作技艺,淮安市第六批市级非物质文化遗产代表性项目名录传统医药类项目。淮安李氏膏药制作技艺是光绪年间淮安籍中医李廷佐所创制,在治疗跌打损伤、风湿关节炎等疾病方面疗效显著。淮安地区名医辈出,遗泽丰厚,为膏药熬制技艺的创制和发展提供了良好的基础。李廷佐出生于中医世家,博览古今医学书籍,研习古今方剂…[详细]

糕点制作技艺(阜宁大糕制作技艺),江苏省省级第四批非物质文化遗产代表性项目名录传统技艺类项目,由江苏省盐城市阜宁县申报。阜宁大糕,又名玉带糕、一品玉带糕,阜宁地区传统糕类佳品。产于中国散文之乡——江苏省盐城市阜宁县,糕片白如雪,柔如云,甜如蜜,卷得起、放得开,入口香甜、滋润细软、营养丰富、老幼皆宜。阜宁大糕十分美味,主要以糯米粉精制而成。清乾隆年间,乾隆南巡江南,住宿淮安府,阜宁县令以糕点进贡皇帝…[详细]

东台鱼汤面是江苏省东台市地方传统面食,属于苏菜,主要原料是面条,汤白汁浓,滴点成珠,清爽可口。东台鱼汤面不仅味道鲜美,还具有较好的养生作用,能够润脾健胃,补虚疗肠。经常食用,可强身健体。这是因为东台鱼汤面在汤料上,选择了野生鲫鱼、鳝鱼骨、猪骨等原料,具有高蛋白、低脂肪且富含活性钙和各种氨基酸的特点。食后不上火、不口干,营养丰富,符合当代人所追求的膳食养生。民间常有“吃碗鱼汤面,赛过老寿星”之说。相…[详细]

1925年,北海公园正式开放,几位清宫御膳房的师傅在公园北岸建起了小茶社,取名“仿膳”,意为专门仿照御膳房制作方法,经营风味菜肴及面点小吃。1956年更名为“仿膳饭庄”,1959年由北岸迁至琼岛漪澜堂、道宁斋等一组乾隆年间古建筑群中。清廷御膳制作技艺是满菜和汉菜相结合的精华。仿膳饭庄对清廷御膳进行了研究、整理,继承后再创新,始终保持宫廷风味的经营特色。为了不断挖掘开发宫廷名菜,仿膳饭庄派人多次前往…[详细]

步凤麦酒制作技艺,盐城市第三批市级非物质文化遗产代表性项目名录传统技艺类项目。非遗故事|大麦冲子,悠香绵千年盐城市步凤纯粮酿酒厂创办于1992年,地处盐城经济技术开发区步凤镇庆元村境内。企业占地面积1.3余万平方米,建筑面积5000余平方米,总资产600多万元,主导产品为纯粮酿制的步凤大麦酒。步凤纯粮酿酒厂的创办人柏海先生,系盐城柏氏高祖的第18代后裔,其传承延续近千年的步凤麦酒制作技艺,并聘请民…[详细]

藏族矿植物颜料制作技艺,自人类出现以来,矿物颜料就与人类相伴至今,人类最早用来绘制壁画的是矿物颜料,在中国已发现的最早利用天然色彩的例子可追溯到旧石器时代晚期。矿物颜料作为唐卡最基本的原料,其永不褪变的色彩与矿物颜料是密不可分的。颜料矿物具有色彩鲜艳、洁净,可保持千年而不褪色的特点。由于这些颜料矿物是在一定的地质环境下形成的,并具有较稳定的物理、化学性质。因此,用这些矿物颜料所绘的各种画,其颜色能…[详细]

允大糟坊白酒制作技艺,盐城市第四批市级非物质文化遗产代表性项目名录传统技艺类项目。允大糟坊古法酿造技艺是传承清乾隆年间,允大槽坊生产工艺,以优质高粱为原料,以小麦大麦、豌豆、制作的麦曲为糖化发酵剂,取用“玉醍神泉”之水软化为母液酿酒。据《滨海县志》记载,1958年,国家轻工业部副部长宋乃德致函滨海县委,建议抓好恢复八滩酒厂的生产和扩建工作,要求发扬传统生产工艺,保持“允大”糟坊的风味,并亲自题写滨…[详细]

张接骨膏药制作技艺,盐城市第四批市级非物质文化遗产代表性项目名录传统医药类项目。张氏接骨膏已传承六代,传承时间已有200余年,首创张祥瑞,在上海创立“祥瑞堂”药店。根据《张氏秘本》记载,其正骨之医术为当时正骨名医其家叔所授,《密本》中记载各种接骨手法,接骨膏、止痛化瘀膏、风湿膏等多种膏药配方制作方法,并持续临床使用,效果明显,独特,传至第六代张子坤,因其接骨技术精湛,家传膏药效果独到,不断刻苦研究…[详细]

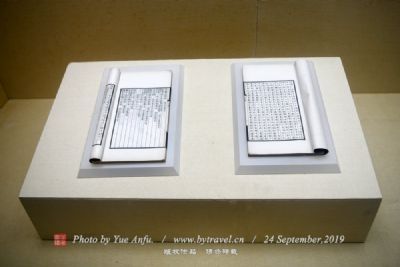

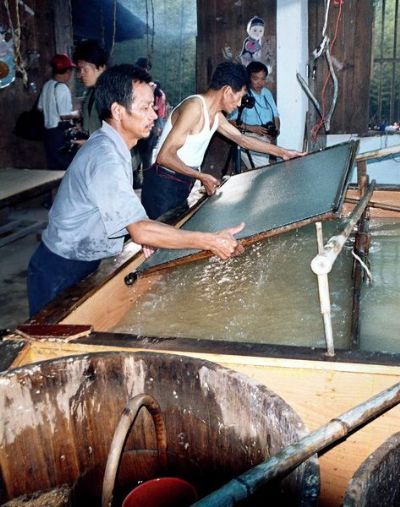

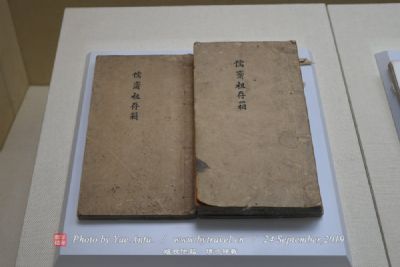

将乐是福建四个传统手工造纸大县之一,生产毛边纸的历史十分悠久,据《中国书法工具手册》记载,将乐是我国最早生产毛边纸的地方之一。而将乐的毛边纸又数灵山秀水的龙栖山“西山纸”最负盛名。据《福建通志》记载,将乐西山纸在唐、宋时代颇负盛名,迄今已有1000多年的历史。2008年经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录传统技艺类扩展项目名录。西山造纸技术工序复杂。需经砍嫩竹、断筒、削皮、撒石…[详细]

478、东来顺涮羊肉制作技艺 [北京市]

东来顺涮羊肉制作技艺是我国第二批国家级非物质文化遗产保护项目。历史悠久的东来顺涮羊肉是著名中华老字号东来顺的著名菜品,“东来顺”始建于1903年,其涮羊肉肥而不油,瘦而不柴,一涮即熟,久涮不老,吃起来不膻不腻,味道鲜美,蜚声中外。东来顺的创始人叫丁德山,字子清,河北沧州人。1903年丁德山花了全部积蓄在东安市场北门搭了一个棚子,挂上了“东来顺粥摊”的牌子。后来丁德山把涮羊肉这一风味引进铺子,经过了…[详细]

“榨菜”一词最早出现于清朝光绪二十五年(公元1899年),由重庆涪陵商人邱寿安命名,意为“经盐腌榨制过的咸菜”。据清道光二十五年(1845年)《涪州志·物产》中关于“包包菜”的记载,以及有关的民间传说推测,今涪陵区境内最晚在公元18世纪已出现青菜头(即包包菜)的广泛种植和加工成咸菜供家庭食用,风味独特,是众多咸菜制品中的珍品。重庆涪陵具有特殊的地理条件,涪陵区地处三峡库区,长江、乌江交汇于城区,依…[详细]

480、张一元茉莉花茶制作技艺 [北京市]

从古至今,饮茶文化一直在中国人的生活中占据着重要地位。花茶是我国特有的茶类,起源于宋朝,始于明朝,成于清朝。茉莉花茶是绿茶经多次与茉莉鲜花窨制而成的,张一元茉莉花茶制作技艺是我国第二批国家级非物质文化遗产保护项目。清朝末年,张昌翼开办的茶庄,卖的茉莉花茶在京城出了名,世代传承间就到了第三代张世显身上。1956年公私合营,在当时统购统销的计划经济背景下,张一元失去自己的特色。1992年王秀兰到张一元…[详细]