您现在的位置:首页 > 各地旅游名胜推荐-制作技艺篇民俗文化

各地旅游名胜推荐-制作技艺篇

焦溪地处江南平原的鱼米之乡,土壤肥沃,质地疏松,加上气候温润,降水充沛,稻米品种十分优质,这些自然条件为米酒酿造提供了天然材料。据历史文献记载,自唐代,焦溪人家就有在冬至以后酿米酒的习惯。唐代“把酒话桑麻”和“樽酒家贫只旧醅”的诗句,也描述了当时农家自酿自饮和用米酒待客的风俗。旧时,米酒一般都是家庭酿造,其酿法也是代代相传。首先,要挑选颗粒饱满,无虫无秕、色泽鲜亮的糯米,去除米中杂质,确保原料米纯…[详细]

楮皮纸制作技艺是以楮树皮为料制作手工纸的传统工艺,陕西省西安市北张村是楮皮纸的发源地。据记载,蔡伦就是在这里发明造纸术的,这里至今仍保留着非常原始的楮皮纸制作技艺。制造楮皮纸的原料是楮树的树皮,楮树皮含有非常适于造纸的木本韧皮纤维。制作楮皮纸要经过洗瓤、踏碓、制浆、抄纸、除水、晒纸、揭纸等诸多道工序,细分下来有70多道。楮皮纸制作技艺的历史悠久,唐代,陕西北张村造纸业兴盛发展,白麻纸也备受朝鲜和日…[详细]

蒸糕在嘉定已有数百年的悠久历史,每年春节、重阳,民间都要蒸糕,是民间流传极广、十分普遍的习俗。春节蒸糕,全家品尝,因其圆形,象征团团圆圆,喻义吃了年年高,表示喜庆;重阳蒸糕,又称“撑腰糕”,则主要是小辈呈献长辈,吃了后长辈身强力壮,以示孝顺。之后相延成习,传至今天。乡间还有将糕切成小片凉晒,制成“硬糕”,待客人来时重新蒸,用以款待客人。徐行蒸糕有江南水乡食文化的特征,经浸米、淘米、磨米、筛粉、拌糖…[详细]

乌饭酒为溧阳市的传统名酒,和金坛于酒、德州卢酒、四川郫筒酒、绍兴酒、湖州南浔酒、常州兰陵酒、苏州陈三白、金华酒、山西汾酒并列清代十大名酒,曾被乾隆皇帝钦点为贡酒。据传乌饭酒兴起于东汉,鼎盛于清代,清袁枚《随园食单.茶酒篇.溧阳乌饭酒》记载:“生一女,必造酒一坛,以青精饭为之,俟嫁此女,才饮此酒”,青精饭即为乌饭,当时乌饭酒在溧阳一带广为流传,是当时“女儿红”的主要酒种之一。乌饭酒质能胶口,香闻室外…[详细]

上海地区的造船历史,可追溯到唐代。《水运技术词典》沙船条记有:沙船是古代四大航海船型之一,始造于唐代之崇明岛。元、明、清三代,上海港都是中国漕粮海运的集散中心,清道光年间,沙船的发展达到极盛时期。航运的繁荣,带动了上海的造船业,在黄浦江沿岸处,建有多家造船厂,古船模型制作技艺也得到了大发展。上海的《商船会馆》(建于1815年)、《浦东会馆》、《湖州会馆》、《浙绍公所》、《浙宁会馆》等会馆的开设,“…[详细]

传统家具制作,是指以榫卯结构和雕刻工艺为基础,制造具有中式造型和雕饰特点家具的手工艺。相对于西方家具,传统家具制作技艺有其独特性,其内容具体包括造型设计、选材、榫卯、装配、雕花、刮磨、上漆及保养等。传统家具制作技艺其萌芽于隋唐前,成熟于宋元,在明清达到传统工艺的巅峰。步入近代后,审美趣味的变化和外来文化的影响催生出“新中式”家具的出现。民国时期,上海被誉为“东方巴黎”,开放包容的氛围接纳了西洋文化…[详细]

合阳提线木偶制作技艺是陕西省古老的汉族传统手工技艺,是陕西省非物质文化遗产保护项目。合阳提线木偶戏俗称“线戏”“线胡戏”或“小戏”,它的音乐、唱腔、脸谱、偶人制作均独具一格。起源时间无确切的文献资料,据传“始于汉而兴于唐,盛于明清”。据1961年陕西省剧目工作室调查,清光绪年间合阳就有72家线戏班社,且流布到相邻的朝邑、澄城、大荔以及山西的芮城等地。合阳线戏有自己的一套脸谱,偶头制作工艺应该是与剧…[详细]

六必居酱菜是北京市汉族传统名菜,由北京六必居生产。六必居酱园是北京城历史最悠久、最负盛名的中华老字号之一,始于明朝嘉靖九年(1530年),至今已有400余年的历史。2008年,六必居酱菜制作技艺入选我国第二批国家级非物质文化遗产保护名录。根据六必居文书资料记载,六必居商号经历过三个发展阶段。第一阶段是郭姓六必居,始于明朝中叶。第二阶段是三姓合股的六必居,始于明末清初。第三阶段是赵姓六必居,始于道光…[详细]

南路边茶,又称黑茶、乌茶、边销茶、南边茶、大茶、雅茶、藏茶,产于四川省雅安市,是黑茶的一类,距今已有1300多年的历史,被誉为“西北少数民族生命之茶”。清朝中叶,“茶引制”改为“招商引岸制”,雅安及周边产茶县的口岸“批验所”设打箭炉(康定),因成都到该口岸须出南门,遂称此路所产茶为“南路茶”,南路茶绝大多数边销,故又称“南路边茶”。南路边茶制作技艺历经传承发展,从唐宋蒸青团饼茶到明代散装叶茶,明末…[详细]

高邮界首茶干是江苏省高邮地区界首镇的一道传统小吃,陈西楼五香茶干,呈扁圆形,色泽酱红,肉细嫩黄,颇似鸡脯。清香可口,味美香醇,2014年界首茶干被列为国家地理标志产品。相传乾隆皇帝下江南,路经高邮界首镇,闻到岸上香味扑鼻,叫差役查询,原来是煮五香茶干的香味,乾隆帝品尝后大为赞赏。从此,界首茶干便列为贡品,名扬四方。清代界首茶干作为贡品,1911年、1927年参加西湖博览会连连金奖。相传乾隆皇帝曾为…[详细]

大益普洱茶是云南传统名茶,主要产区位于云南省勐海县。2008年,普洱茶制作技艺(大益茶制作技艺)入选中国第二批国家级非物质文化遗产保护项目名录。大益普洱茶分为普洱茶生茶和普洱茶熟茶两大类型。大益普洱生茶以云南大叶种晒青毛茶为原料,未经人工渥堆发酵,但经过加工整理、修饰形状的各种云南茶叶(饼茶、砖茶、沱茶)的统称,或者直接以散茶形式进行存放。大益普洱茶生茶香气纯正、汤色橙黄、滋味浓厚、甘生津快、经久…[详细]

2008年,云南省宁洱县的普洱茶制作技艺(贡茶制作技艺)入选中国第二批国家级非物质文化遗产保护项目名录。普洱茶贡茶的制作约定俗成为相对固定的程式,大体分为“祭祀茶神、原料采选、杀青揉晒、蒸压成形”4个程序。但是贡茶从茶树的选种,茶园的管理、茶叶的采摘、萎凋、杀青、揉捻、晾晒、蒸制一系列过程,全部依靠手工制作,而且全凭感觉和经验,没有任何参考数据和文字。1.祭祀茶神。在普洱府境内,每年春茶开采之前,…[详细]

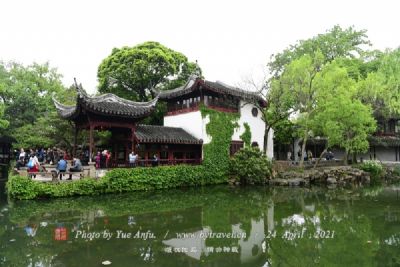

苏州织造官府菜制作技艺,江苏省省级第四批非物质文化遗产代表性项目名录传统技艺类项目,由江苏省苏州市平江区申报。苏州菜历史悠久,故宫《御膳档案》上有“苏宴”的明确记载。民以食为天,吃是人的第一需求。春秋时期,专诸“从太湖学炙鱼”。战国时期,屈原的《招魂》亦写到“肥牛之腱,臑若芳些,和酸若苦,陈吴羹些”。苏州菜至明清朝代更是发展至极致。康熙,乾隆下江南时,苏州织造府的厨师全程为皇帝掌勺,不论到扬州天宁…[详细]

锦溪,为苏州昆山南部的水乡古镇。锦溪的制砖业约始于明初,到清代发展到鼎盛阶段。锦溪自古就有“七十二只窑”之称,其窑大部分为石灰窑,而且以民窑为主。砖瓦制作,十分繁荣。明清时期,苏州的砖瓦生产,以陆墓与徐庄二镇最为著名。明清皇宫正殿所用的细料方砖及工部所用的官砖大多出此二地。锦溪的砖瓦生产业紧随其后。清代后期,锦溪的砖瓦制造竟超过了陆墓、徐庄。上世纪六十年代,朱浜、明东、卫星、祝甸、南庄、顾家浜、袁…[详细]

苏州是我国历史文化名城,文化底蕴深厚,民间蕴藏着许多传统工艺,青砖青瓦制作技艺便是其中之一。苏州市相城区宫辉古建砖瓦厂(原名:吴县古建砖瓦厂),位于苏州市相城区太平街道邢店村(阳澄湖畔)。该地地貌为长江中下游冲积平原,是苏州城北部农耕地区,素有“锦绣江南,鱼米之乡”之称.在古代,这里的人们在农耕之余便开始利用阳澄湖特有的黄泥(苏州人俗称“铁屑黄泥”)制坯烧砖瓦。“铁屑黄泥”为阳澄湖畔特殊的土壤,制…[详细]

传统木船制作技艺(七桅古船制作技艺)扩展七桅古船历史悠久,有“活化石”的美称,也是太湖的标志物。因船上竖桅杆七根,挂篷帆七扇,渔民俗称“七扇子”。在历史的长河中,该船充当过战船、渔船、游船等不同角色,在卫疆争霸、渔业生产、人民生活中立下了汗马功劳。七桅古船的制作技艺一直从古延续至今,在光福镇太湖渔港村…[详细]

常熟花边是我国著名的手工艺品之一。近百年来,它以鲜明的地方特点和精湛技艺,蜚声国际市场。20世纪初,常熟花边从本市浒浦、大义两个乡镇首先兴起,并得到迅速发展。建国初期,已有花边绣娘5万余人,花边商行300多家。上世纪七十年代末,发展到全市乡乡镇镇都有花边发放站,绣娘队伍达到16万人。母女传习、姐妹同学、妯娌互教、姑嫂相授,绣花边的场景成为一幅常熟特有的人文风情画,深深地印刻进了几代常熟人的记忆深处…[详细]

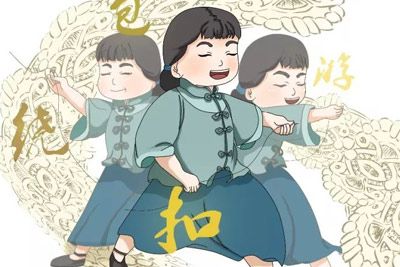

上海是新款旗袍的策源地,改制旗袍的最早尝试便在上海进行,海派旗袍新颖时尚、风格独特。龙凤旗袍制作技艺的历史可追溯到清乾隆末年,为沪上知名的手工制作旗袍商家。龙凤旗袍款式独到、选料讲究、工艺精湛,其独特的“镶、嵌、滚、宕、盘、绣”技术工艺。在“镶、嵌”的选材时,因根据主材面料特点搭配匀称,层次分明;在“滚”的过程中,必须宽狭粗细要一致,并有厚实饱满的感觉;在宕的采用时,因根据款式的要求必须合理运用,…[详细]

官林荤油糕制作技艺,无锡市第三批市级非物质文化遗产代表性项目名录传统技艺类项目。始于南宋岳家军陈兵官林时“火头军”制作的“军油糕”,撤军时“火头军”将制作技艺授予官林糕坊。1850年太平军万余人途经官林时,官林街董吴万兴与永鑫和糕坊老板王小福以“军油糕”慰劳太平军。太平天国失败后,清廷严查“军油糕”劳军之事。王小福临终前将“军油糕”制作技艺传授给店内伙计束生川,为避嫌疑,将“军油糕”改名“荤油糕”…[详细]

上海开埠后,全国众多剧种和名角均来演出,为其服务的戏剧服装业,又称行头店和戏衣庄也有发展。宣统二年(1910年)前后,上海舞台上出现大量新编历史剧,并对戏服试行改革。民国4年(1915年)欧阳予倩演《黛玉葬花》,在京剧舞台上首创了旦行“古套”扮相。20~30年代,上海古装连台本戏盛行,又以机关布景和新奇行头招徕观众。许多演员争艳斗奇,需要创制各具特色的服饰来装点舞台。为适应戏剧舞台的需要,上海戏剧…[详细]