您现在的位置:首页 > 中国各地民俗文化--舞民俗文化

中国各地民俗文化--舞

汉代从西域引入狮子,随之产生狮子舞。它威武雄壮的形象,一直被人们推崇为吉祥的征兆。这种舞蹈同样在汉中较为流行。表演中以模拟狮子的动作、神态、刻画狮子的勇猛、矫健性格为主要内容。汉中流传的狮子舞,形式多样,风格各异。如西乡的火烧狮子,烟雾缭绕;洋县智果的狮子过关,以示吉祥(小孩从狮子口里进,尾巴出);南郑、略阳的高台狮子,威武惊险。特别是城固的狮舞别具一格,在情节性的叙事表演中,突出细腻、诙谐、幽默…[详细]

一、简介洪武花棍舞是长期活跃于泗洪县境内及淮河沿岸,具有鲜明地方特色的传统民间舞蹈,至今已有600多年的历史。其最初出现于泗洪县西南岗的四河、峰山、孙园一带。据蔡东藩著《明史演义》介绍:元末至正年间,明朝开国皇帝朱元璋从小因家贫雇给本地财主刘大秀放牛。在放牛生活中,朱元璋每日与牧童伙伴以放牛棍对打、戏耍,舞棍玩耍的方式,逐步形成套路。后在民间长期流传形成这一舞蹈形式,故名洪武花棍舞,有的地方也把该…[详细]

狮舞,连云港市第一批市级非物质文化遗产代表性项目名录民间舞蹈类项目。东海县舞狮是一种民间自发兴起的民俗舞蹈活动。主要表演形式有:把门、打滚、攀高、跳跃、挖球等各种动作,加上鼓手助阵有一种北方雄狮威风,自1860年即活动于东海县桃林镇一带等地。1860年太平年军经过桃林时接见太平军首领的马氏族人即为舞狮能手。抗日战争时、春节戏会、宣传抗日等主要庆典活动都有舞狮活动出现,解放初期,舞狮活动人褚司圆先后…[详细]

一、简介“龙”是华夏民族世代崇拜的图腾,先人把“龙”看成能行云布雨、消灾降福的神奇之物。早在汉代就有舞“龙”的记述,尤其是在节庆、贺喜、祝福、驱邪、祭神、庙会等期间,舞“龙”成了人们表达良好祝愿、祈求人寿年丰必有的形式。顺河舞龙是广泛流布于宿迁市宿豫区的一项传统民间集体舞蹈,早在清末顺河一带民众已形成舞龙队,经过长期的发展,其集武术、鼓乐、戏曲和艺术于一身,动作千变万化,配以龙珠及鼓乐,深受广大群…[详细]

舞狮,是深受我国人民喜爱的一种民间舞蹈,清朝末年传至苏北一带,在宿豫区侍岭艺人的积极推广传播下,在侍岭尤为盛行。后影响愈大,传播到周边宿城、沭阳、泗洪、泗阳等地区,流布于徐州市新沂、睢宁、铜山等周边地区。后虽经战乱,舞狮的表演与发展受到一定程度影响,但经侍岭镇民间艺人努力,始终保存下来。历经百年,经数代人继承与创新,形成了一套以热烈、惊险为主要艺术特色的“北狮表演套路”,在省市多次表演中获奖,声名…[详细]

乐昌青蛙狮,俗称“蟾蜍狮”,又名“神狮子”,是广东乃至全国独具特色的拟兽舞蹈,是象征着勇敢和力量以及驱魔、避邪、保人平安、带来吉祥等民俗色彩的娱人娱神活动,乐昌三溪、秀水、坪石、黄圃等镇过去不仅广为流行,而且还有不少民间自发组织表演团体《狮子堂》、《狮子会》,在年节喜庆场合起舞助兴,是当地群众所喜闻乐见的一种民间舞蹈。青蛙狮由民间艺人6-9人表演,其中三人敲锣、击鼓、打钹伴奏,另三人分别扮演狮、佛…[详细]

沈塘人龙舞是一种人体造型的娱乐性舞蹈艺术,明·嘉靖五年(1526年)在沈塘圩始创。初为当地群众即兴性的娱乐舞蹈,后演变为中秋节月圆之夜狂欢的传统节目。明清时期,人龙舞曾盛行于雷州府三县九所。现分布于雷州市沈塘镇沈塘圩。据传,嘉靖五年(1526年),当地富商陈仕恺为了方便周边群众,促进当地商业贸易,遂投巨资兴建沈塘新圩,并承诺按市价收购圩日(三、六、九日)里未售完的货物,以保护商贩利益。因此,沈塘圩…[详细]

每年的正月十五元宵节,在郁南县连滩镇盛行举办禾楼舞。村民们在河滩竹林边,一边围着温暖的火堆,一边观赏。舞者戴面罩,头顶蓑帽,足蹬麻鞋,身穿黑衣,晚间手持火把围绕火堆亦歌亦舞。在古朴而悠扬的音乐中,身披红袍的“族长”左执牛头锡杖,右执铜铃,在铃声号召下,众族人依次出场,过火门,拜“族长”,双手将稻穗举过头顶,庆祝五谷丰登,祈求上天再次赐福。舞者舞步轻快,号声呼呼,一派庆丰收的景象,歌词亦曰:“登上楼…[详细]

人龙舞流传于电白县旦场镇。人龙舞,俗称火龙舞,是电白县优秀民间舞种之一,据传它起源于清朝雍正年间,至今已有270多年历史。人龙舞的形成,据当地民间老艺人说:当时旦场村的村民喜欢在池塘中游泳,久而久之他们觉得纯粹的游泳已缺乏趣味,于是分成两队人马,进行“水战”。“水战”的规矩是:双方都有大人和小孩,大人站在水中,将小孩托在肩上,让小孩对打,如果前面的小孩被打倒,后面的小孩迅速补上,继续战斗,直到有一…[详细]

《秦南青狮舞》秦南青狮舞,第四批市级非物质文化遗产代表性项目名录传统舞蹈类项目。青狮舞以其狮毛青色而得名。青狮狮头夸张,狮身长而扁,属岭南派狮舞风格。青狮舞来自民间,舞姿乡土味浓厚,可在地上、桌上、椅子上、凳子上做动作,有跑圆场、板凳倒立、麻雀跳、乌鸦展翅、金鸡啄米、窜桌跳、托举、抱月、打呼、0 毛、蹿步跳等20多个表演套路。舞龙舞狮可以追溯到远古时代,在古老的图腾里,除了日月山川,就是龙凤虎麟和…[详细]

靖西舞狮历史悠久,每年春节都有舞狮拜年的习俗,都是在正月初二至十五日这段期间进行。狮子原产于非洲,我国有虎而没有狮。西汉以前,老百姓不舞狮,而舞虎。但到了三国南北朝以后,人们便以舞狮取代舞虎。舞狮何时传入靖西无法考证。历来靖西舞狮有锣鼓伴舞,配有武术表演。舞狮道具有两种,一种是广东佛山传入的毛狮,另一种是本地制作的土狮,群众多采用本地的土狮。舞狮分双人狮和单人狮两种。同德、化峒、新靖镇一般舞双人狮…[详细]

内邱扇鼓腔是流传在内邱北部中张村、高望一带的一种民间舞蹈形式,因表演时边舞边击鼓歌唱而得名。根据《河北舞蹈志》记载,内邱中张村老艺人李志春讲,扇鼓腔源于明朝万历年间。因无史料可证,只有凭借艺人传说,可以看出其在中张村早已盛行。活动时间为农历正月,十四日至十六日作娱人表演,即小生六人,如同戏曲文小生打扮,右手执鼓键,左手执扇鼓。二十日作娱神表演,当日早上,扇鼓队要到村南岗上接城隍爷。届时在会首率领下…[详细]

狮舞扩展(铜山高台狮子舞)铜山高台狮子舞主要流传在江宁区禄口街道铜山社区及周边地区。由于许多舞蹈动作是在由六张桌子叠起的、三层桌子高的台子上完成的,因此被称为高台狮子舞。铜山高台狮子舞历史悠久。根据曹村曹家家谱记载,南宋年间铜山一带即有舞狮的习俗。后来由于战乱不停,人民生活更加贫困,狮子舞日益受冷落,濒于失传。建国后,铜山曹村、彭福村、沈庄等地群众自发组成了舞狮队。20世纪60年代,沈庆喜、沈庆年…[详细]

“狮”者势也。古时候官府衙门,寺庙厅堂,富门豪宅的门楼两侧都摆放石狮以示权贵势要,舞狮也在镇宅避邪的寓意中逐渐兴起。作为国内狮子舞先模的凉州麻狮舞在唐代最为盛行。无论是宫廷宴会还是庆功祝捷都以舞狮助兴。那首出自唐代诗人白居易的《西凉伎》早已将精彩的凉州麻狮舞描述得酣畅淋漓。凉州舞狮从装扮看,二人合扮为“太狮”,一人独扮属“少狮”。“狮”的制作工艺,也有独特之处--------“麻”狮子。狮身先用野…[详细]

竹箦青狮,是溧阳市竹箦镇前马七斗桥村的一种传统舞蹈,始于清光绪年间,至今已有130多年。竹箦前马七斗桥青狮的道具有绣球一只,仿狮皮一张。狮头,实木雕刻,口能张合,眼能转动,活灵活现;狮皮,将麻丝染成青色,编成狮毛状,缝在一块厚实的布面上。由16位穿红裤的青壮年组队表演,个个既能舞狮又能鼓乐,表演时可不断替换。两人组合一只狮子,一人舞狮头,一人舞狮尾。青狮队每到一村表演,由该村一位长者端红漆方盘,青…[详细]

灯舞(常熟滚灯、春城马灯阵舞、马灯阵舞)扩展常熟支塘滚灯,流行于常昆太交界处,尤以窑镇、直塘为盛。相传支塘滚灯为明抗倭英雄戚继光所创。当时戚继光驻防东南沿海,戚家军在支塘地区不仅组织乡勇练兵,还传给他们独…[详细]

舞狮,俗称玩狮子,是锦屏县新化乡悠久的民间文化活动。新化所村历史悠久,地处锦屏县南部,位于亮江河畔,是乡政府所在地,距县城53公里,距黎平机场9公里,东与敦寨镇相邻,南与黎平高屯镇交界,西与隆里毗邻,北靠钟灵乡。明朝永乐十三年,曾设府22年,有府城之称。是全县最大的一个自然村寨,以汉族居多,杂居苗、侗等民族。新化所是典型的低山、丘陵、小盆地,属湿润亚热带气侯区。新化舞狮,据《黎平县志》记载,明代随…[详细]

火绫子又叫杈伞舞或“围灯”,起源于汉代,是信阳市商城县独具特色的人民喜闻乐见的民间舞蹈,被列入河南省首批非物质文化遗产名录,现正申报国家级非物质文化遗产。火绫子的表演形式火绫子系九人集体表演的群舞。人物:有“老杆儿”(领舞)即掌杈伞人,扮一风趣的老汉,一手掌杈伞,一手持蒲扇,口衔哨子(指挥用)。有“四梳”女角,旧时男扮女装用黑纱手帕包头,好像姑娘梳的独辫,故得名“四梳”,俗称“蜡花”或“花鼓娘子”…[详细]

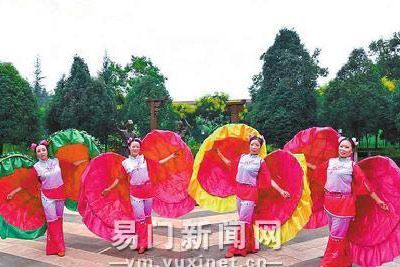

在易门,地会舞蹈历史悠久,群众参与性强,是民间几种传统舞蹈形式的统称。每种舞蹈都有特定的服装、道具和动作套路。地会舞蹈具有舞姿轻盈、婀娜妩媚、幽默风趣、活泼俏皮等诸多亮点,深受易门群众喜爱,具有浓郁的民俗文化特征和独特的艺术价值。据史料记载,地会舞蹈是清末民初从昆明、安宁等地传入易门的,主要流传在龙泉、六街等地。传说中,组织地会活动,是为了让天上的仙女来到人间与民同乐并展示她们的才能,以求得风调雨…[详细]