您现在的位置:首页 > 中国各地民俗文化--戏民俗文化

中国各地民俗文化--戏

九江采茶戏(第二批省级)九江采茶戏,俗称“茶灯戏”、“茶戏”,雏形始见于明末清初。明末时期,九江、瑞昌一带盛行的灯彩与传入九江境内的赣东铅山茶灯戏相结合,形成了赣北茶灯戏。乾隆年间,茶灯戏又与流行于赣北一带的黄梅采茶腔相结合,进入半班后,逐步形成了一个赣北地区最具特色的地方剧种。在上世纪八十年代中期着手编纂《戏曲志·江西卷时》,将其定名为“九江采茶戏”。《中国大百科全书》(戏曲、曲艺)第146页,…[详细]

宁都中村傩戏(第一批省级)宁都中村傩戏,保留在宁都黄石中村村。这里是古代中原通往中越的咽喉之地。中村傩戏已有700多年的传承历史。其表演形式原始热烈火爆。既有原始粗犷的傩舞跳跃动作,又有戏曲中的唱词和道白。音乐是锣鼓伴奏,人声帮和,有厚重的文化底蕴。宁都中村傩戏在宁都的历史非常悠久,是当地村民每逢过年过节,用来祈福的一种民间艺术,它以动作原始优美而著名。中村傩戏被称为“戏曲活化石”,表演当中包括禳…[详细]

民间舞蹈“双龙戏珠”源于南昌青山湖区塘山镇塘山村。明末清初,村民用油纸扎龙,后改为板凳龙。光绪年间,又发展为布龙和节龙,由塘山镇塘山村和湖坊镇进顺村共同表演。民间舞蹈“双龙戏珠”是在塘山村的龙舞“龙戏珠”的基础上形成的。“双龙戏珠”是由两条九节龙和16个水族姑娘所组成,整个节目由双龙出宫、双龙戏水、双龙戏珠、金龙狂舞等14个主要动作组成,打击乐伴奏。1985年塘山村表演的“双龙戏珠”在中央电视台春…[详细]

陇东皮影又叫灯影子、牛皮娃娃,它是舞台演出的用具,同时也是一种民间工艺品。旧时,陇东皮影戏是以食用的清油(植物油)为燃料的灯光照射牛皮做成的人物剪影为傀儡的一种民间影子戏。白天有太阳的时候也可演出,称为热影子戏。皮影戏起源很早,按陇东的民间传说,秦始皇的儿子胡亥生下来的时候,整天啼哭不止,但有一天,他看到窗子上照射的人影表演便不再哭了,但人影一离开窗子,他又啼哭起来。于是秦始皇命人雕刻出表演人的形…[详细]

太湖曲子戏是流传在太湖县的一个古老的剧种,因当地习惯称为唱曲子,在上世纪80年代定名为太湖曲子戏。太湖曲子戏源于明代移民带来的弋阳腔,具有“喧阗”特征。在喜庆事项(如迁新居、生男、寿典、升官、升学等)中唱曲子,年节习俗(如平安社醮、闹元宵的灯会)中,也有唱曲子的活动。唱曲子还存在于年高人的丧事活动中。太湖曲子戏分为围鼓座唱和走唱两种形式,座唱时一般有5—8人。各人手执乐器,由鼓板师领头,用方言演唱…[详细]

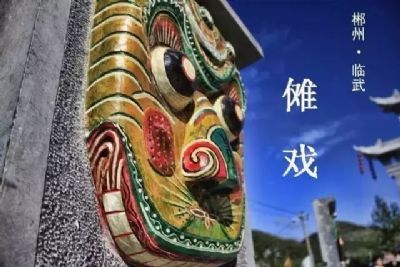

临武傩戏又称“舞岳傩神”“大冲傩戏”,俗称“神狮子”。相传为油湾村17世祖王思能于明成化年间,在从师学习傩祭作法的过程中,有所创造丰富。而后油湾村的村民在长期的生活和劳动中,一代代心口相传,演变成了今天的临武傩戏。临武傩戏现存于湖南省郴州市临武县大冲乡油湾自然村。历史上的油湾村由于偏僻封闭,交通不便,单一的农耕生产方式,生活条件极为艰苦,正是这种独特的地形和单一的生活环境,使临武油湾村傩戏世代相传…[详细]

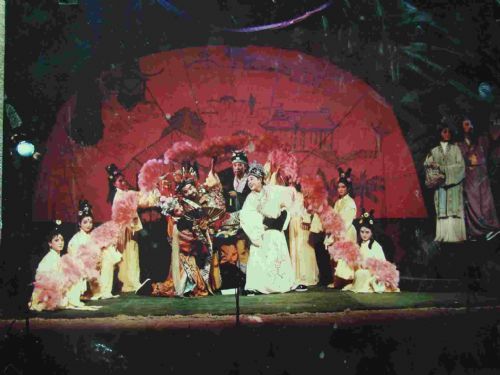

南陵历史悠久,人文炳蔚,石器时代即有先民栖息,自南朝梁武帝普通六年(525年)建县后,一千四百多年来,遗有大量闻名于世的人文景观和赏心悦目自然景观。南陵目连戏是学术界公认的海内外目连戏主要流派之一,据县志载,明代神学家王阳明和清文学家金圣叹曾先后来南陵观看目连戏演出。王阳明评曰:“词华不似西厢艳,更比西厢孝义全”。由此可见演出时代久远。据本县民间老艺人忆述师辈,已至明代,清时名伶辈出,班社应邀走遍…[详细]

溆浦傩戏是流传于湖南省怀化市的非物质文化遗产,溆浦地处雪峰山区,四周峰峦叠嶂,海拔在700米以上。这里有着深厚的巫傩文化根基。屈原于楚顷襄王三年(前296)流放溆浦,前后达16年。他以这里的巫觋神祠为素材,创作了《九歌》等千古传诵的诗篇。同治《溆浦县志》载:“溆俗信神尚鬼由来已久,平民常年祷禳,不独延请僧道、巫觋昕夕拜祝,并为演剧酬神。”便是对溆浦傩戏演唱活动的描述。《溆浦县志》又载:“疾病祈赛中…[详细]

西秦戏又称乱弹戏,流行于广东海丰、陆丰、潮汕和福建南部及台湾等地。明代西北地区的西秦腔流入海陆丰,与地方民间艺术结合,至清初形成西秦戏。西秦戏的音乐唱腔为齐言对偶句的板式变化体,曲调有正线、西皮、二簧、小调四类。正线是西秦戏的主要声腔,又分二方、平板、梆子三种。西秦戏唱、白沿用中州音韵,男女异声同调,男唱真嗓,女唱假嗓。乐队分“文畔”、“武畔”两种,“文畔”使用头弦、二弦、三弦、月琴、唢呐、号头等…[详细]

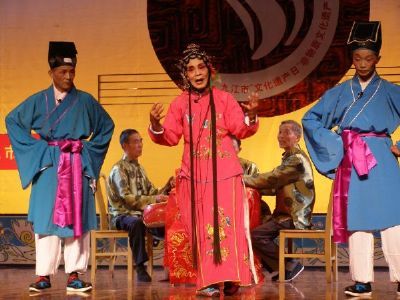

巴陵戏原名巴湘戏,民间又称之为岳州班,1953年始正式定名为巴陵戏。它是湖南省重要的戏曲剧种之一,主要流行于湖南的岳阳、益阳、常德、湘西、长沙及邻近的湖北、江西部分地区。巴陵戏渊源于明代万历年间传入的昆腔,明末清初弋阳腔流入湖南,对巴陵戏高腔的出现产生了较大影响。清代乾隆年间,巴陵戏吸收其他剧种的艺术因素,以唱弹腔为主,兼唱昆腔和杂腔小调,逐渐发展成一个较为稳定的戏曲声腔剧种。巴陵戏现存传统剧目三…[详细]

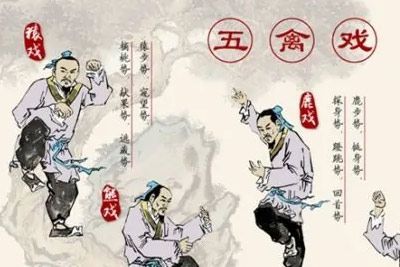

东汉时期杰出的医学家华佗依据中医学的阴阳五行、脏象、经络、气血运行法则,观察多种不同禽兽的活动姿态,选以虎、鹿、猿、熊、鸟等代表形象动作创编了华佗五禽戏-。尧舜时期,人们已知道模仿某些动物的跳跃、飞翔等活动姿态进行舞蹈,用以舒筋壮骨,锻炼身体。到战国初期,在当时舞蹈的基础上发展为二禽戏、六禽戏等,被模仿的动物已达十多种,但不成套路,亦未定型,故其影响不大。直到华佗五禽戏问世以后,这古老的仿生运动,…[详细]

南派布袋戏,指泉州地区掌中木偶戏,以泉腔演唱,有别于唱北调的漳州北派布袋戏。明中叶至清末是南派布袋戏兴起与发展时期,具有兼收并蓄、博采众长的特点及鲜明的地域文化特征。其艺术风格独特,行当角色分工细致,木偶头雕刻形神兼备,表演细腻,动作传神,深受广大观众喜爱。惠安布袋戏讲究舞台效果与剧场效果,它特别注重舞台表演的动作性和技巧性。其行当角色仿照傀儡戏(提线木偶戏)的体制,分为生、旦、北(净)、杂四个角…[详细]

马戏是集动物的驯化、表演以及杂技魔术为一体的综合类民间艺术。具有惊、奇、险和幽默诙谐的艺术特点。在明末清初,宿州埇桥区蒿沟乡一带农民就盛行杂技和民间曲艺表演。清朝末年,演出已具相当规模。在20世纪20年代,以尹清云、顾传标、吴清云为代表的民间杂技艺人,率先将动物融入杂技演出,取得了很大的成功。30年代,以尹清川、李同仁、郑继荣等为代表的驯兽马戏开始出现,埇桥区马戏由此正式亮相。1956年,原宿县成…[详细]

淮北花鼓戏流行于苏、皖北部边界以内,至宿州、浍河以北这一较小区域,是极具风格的稀有剧种之一。淮北花鼓戏源于明初,50年代初期,淮北及丰、沛、萧、砀地区的民间花鼓班达百余家。淮北花鼓戏主要曲调有宿州调、浍北调、口子调平板、寒板等;舞蹈为“压花场”和“大小武场”两种,有文有武;说唱和咏唱融于一体;角色行当齐全,剧目丰富,计170余出,其中大戏110出,小戏60余出,另有段子72篇。淮北花鼓戏的唱腔哀婉…[详细]

傩文化在五溪文化中占有重要地位。王逸在《楚辞章句•九歌序》中说:“昔楚国南郢之邑,沅、湘之间,其俗信鬼而好祀。其祀,必作歌舞以乐诸神。”五溪文化中的这种古俗,至今在沅陵,特别是七甲坪乡犹存。沅陵“辰州傩”(又称土家傩),见诸史籍者甚多:清康熙四十四年(1705)《沅陵县志》记载:“辰俗巫作神戏,搬演孟姜女故事。以酬金多寡为全部半部之分,全者演至数日,荒诞不经,里中习以为常。”清乾隆十年…[详细]

铁枝戏起源于唐、兴于宋,由纸影戏发展而成。艺人双手操纵三根铁枝上的木偶进行表演,其音乐以潮州调、外江调为主,内容与流行的四平腔、传奇相融合;主要角色行当为生、旦、净、末、丑、杂。诏安是铁枝戏的发源地,比较完整地保留着古老、本色的铁枝戏艺术技巧和艺术特色,为我国已发现的傀儡戏品种中最原始的艺术珍品。…[详细]

皖南花鼓戏流行于皖南、苏浙江相毗邻地区,而以皖南宣州、郎溪、广德、宁国一带最为盛行,19世纪中叶到20世纪初,湖北花鼓调及河南灯曲随移民传入皖南,与当地民间歌舞合流形成“皖南花鼓戏”。皖南花鼓戏成长过程,大致经历了灯会歌舞、“打五件”“地摊子”“四季班”与“草台班”四个阶段,并吸收了高腔、徽剧、京剧艺术的有益成分,经过百年的演化发展,形成了一个具有粗犷、质朴、明快的艺术风格和鲜明乡土色彩的民间剧种…[详细]

坠子戏亦称“曲艺剧”,是安徽的稀有剧种。20世纪40年代初起源于宿州萧县,流行于皖、豫、苏、鲁的接壤地区。它是以民间说唱的单口坠子为基础,经过“大扬琴”、“道情班”和“曲艺剧”发展而成。坠子戏以其主奏乐器为“坠子”而得名。坠子戏的表演偏写实,许多表演程式是从当地农民的日常生活中提炼而成的,具有较强的乡土化色彩。坠子戏唱腔丰富多彩:男腔“大口”铿锵有力;女腔“小口”婀娜多姿;花腔小调幽默诙谐;衬词衬…[详细]

小腔戏,是皮黄腔系统的一个剧种,是早期乱弹声腔在闽西北的遗响,因主要行当角色用小嗓行腔而得名,清嘉庆年间流行于尤溪。流传至今已历十二代。小腔戏唱腔以西皮、二黄为主。读音以中州韵为主,杂以方言,谓之“土洋腔”。锣鼓经统称为“十二番”。总的科介动作带有木偶表演的痕迹,常演的剧目称“十八本头”,有五十八个折子戏。演唱中,常加入“啊”、“呀”、“唉”、“咿”等虚词衬字,读音以中州韵为主,杂以方言,谓之“土…[详细]