您现在的位置:首页 > 各地民俗文化欣赏--花鼓戏篇民俗文化

各地民俗文化欣赏--花鼓戏篇

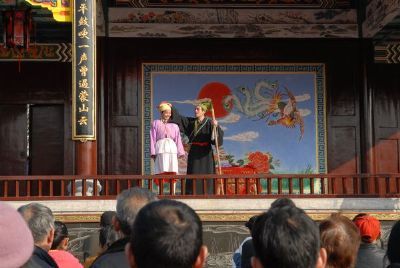

长沙花鼓戏是一种汉族戏曲剧种,以长沙官话为舞台语言,是湖南花鼓戏中影响较大的一种。它是由农村的劳动山歌、汉族民间小调和地方花鼓(包括打花鼓、地花鼓——花鼓灯)发展而来,距今已有一百六十余年历史。长沙花鼓戏流行于原长沙府一带十二属县——长沙、善化(今望城)、湘阴、浏阳、醴陵、湘乡、宁乡、益阳、安化、茶陵、攸县等地。长沙花鼓戏形成、流行的广大地区各地方言有较大差别,旧称“五里不同音、十里不同调”,随着…[详细]

淮北花鼓戏流行于苏、皖北部边界以内,至宿州、浍河以北这一较小区域,是极具风格的稀有剧种之一。淮北花鼓戏源于明初,50年代初期,淮北及丰、沛、萧、砀地区的民间花鼓班达百余家。淮北花鼓戏主要曲调有宿州调、浍北调、口子调平板、寒板等;舞蹈为“压花场”和“大小武场”两种,有文有武;说唱和咏唱融于一体;角色行当齐全,剧目丰富,计170余出,其中大戏110出,小戏60余出,另有段子72篇。淮北花鼓戏的唱腔哀婉…[详细]

常德花鼓戏,为湖南花鼓戏六大流派之一。流行于沅水、澧水流域以及湘北鄂南毗邻地区如常德全区、湘西、怀化的部分城镇,湖北南部的公安、石首、松滋、长阳、五峰、鹤峰等地。在常德花鼓戏流行最盛的常德地区,古为三苗、南蛮之地,自古巫风昌盛。三闾大夫屈原曾在这一带改陋词,附巫音,作《九歌》之曲。民间巫傩之风,绵延不绝。明中叶以来,常德一带民间歌舞活跃,蕴含楚文化的各种传统民间艺术形式,为常德花鼓戏的形成与发展,…[详细]

淮北花鼓戏流行于苏、皖北部边界以内,至宿州、浍河以北这一较小区域,是极具风格的稀有剧种之一。淮北花鼓戏源于明初,50年代初期,淮北及丰、沛、萧、砀地区的民间花鼓班达百余家。淮北花鼓戏主要曲调有宿州调、浍北调、口子调平板、寒板等;舞蹈为“压花场”和“大小武场”两种,有文有武;说唱和咏唱融于一体;角色行当齐全,剧目丰富,计170余出,其中大戏110出,小戏60余出,另有段子72篇。淮北花鼓戏的唱腔哀婉…[详细]

新余花鼓戏是江西的大剧种,新余花鼓班所拥有的剧目近二百多出之多,其中,处于花鼓灯早期,带着生活水露、原始活力的小戏剧目有一百六十多出。人们向来只知有赣剧、采茶,其实,以新余市为中心的新余花鼓戏,呈辐射状,向东流入清江、新干、丰城,向南蔓延至峡江、吉水、吉安,向北衍至上高、高安,向西倒流万载,存在着历史久远、师承清晰、剧目繁多、声腔强大的一路花鼓,其势荡荡若渝河之水,播洒所至,远在抚州的乐安亦有其浪…[详细]

皖南花鼓戏流行于皖南、苏浙江相毗邻地区,而以皖南宣州、郎溪、广德、宁国一带最为盛行,19世纪中叶到20世纪初,湖北花鼓调及河南灯曲随移民传入皖南,与当地民间歌舞合流形成“皖南花鼓戏”。皖南花鼓戏成长过程,大致经历了灯会歌舞、“打五件”“地摊子”“四季班”与“草台班”四个阶段,并吸收了高腔、徽剧、京剧艺术的有益成分,经过百年的演化发展,形成了一个具有粗犷、质朴、明快的艺术风格和鲜明乡土色彩的民间剧种…[详细]

衡州花鼓戏是民间小戏剧种,流行于湘南各地,舞台语言以衡州方言为基础稍加提炼而成,主要声腔为“呐子牌子”和“川子调”。它的前身在衡阳、衡南、耒阳、常宁一带叫“马灯”;衡山衡东一带叫“花鼓灯”;攸县、茶陵一带叫“地花鼓”;安仁叫“花灯”;永兴江左一带叫“花灯”,江右叫“唱调”。新中国成立以后,马灯曾改名“衡剧”。1954年,根据湖南省文化局意见,改名“衡阳花鼓戏”,各县成立专业剧团,统称花鼓戏再冠以地…[详细]

零陵花鼓戏,又称永州花鼓戏,是湖南六大花鼓戏流派之一,至今已有100多年的历史。零陵花鼓戏高亢优雅,清丽婉约,乡土韵浓,极富艺术感染力,深受广大群众的喜爱。2008年,零陵花鼓戏被确定为湖南省第二批非物质文化遗产名录项目。【零陵花鼓戏的历史渊源】零陵花鼓戏,旧称花灯,或名调子。有祁阳花鼓灯和道县调子戏两个艺术路子,是在民间歌舞演唱的基础上发展起来的地方小戏剧种。新中国成立后,祁、道两路合流,定名为…[详细]

湘潭特色长沙花鼓戏长沙花鼓戏,这一古老而通俗的地方剧种,一个多世纪以来,深深扎根在湘中腹地——湘潭这片热土上。湘潭特色(路子)的花鼓戏,其演出剧目、声腔分类、行当划分与长沙花鼓戏一脉相承。但是,因受地域文化,尤其是湘中山歌、民间小调、地花鼓的熏陶;受本地勤劳朴实、敢为人先的民性,开朗乐观、幽默、风趣个性和本土情怀的影响;受易华平民教育的“血性理念”;受湘绮文化的长期浸染;受周边地市,如邵阳花鼓、衡…[详细]

临湘花鼓戏由岳阳花鼓戏发展而来,后期又受长沙花鼓戏的影响,形成以岳阳花鼓戏为主体,兼唱长沙花鼓戏和临湘地方小调的花鼓戏演唱风格。因主要在临湘市境内的桃林河流域流传,使用的舞台语言是临湘方言,故当地又称之为临湘花鼓戏。因演奏的主要乐器中有叫嗡琴者,当地老百姓又俗称其为“嗡琴戏”。2006年,临湘花鼓戏被确定为湖南省第一批非物质文化遗产名录项目。湖南省临湘市境内龙窖山下的桃林河流域就是临湘花鼓戏的起源…[详细]

黄孝花鼓,是自清中叶至1926年之间流行于湖北黄阪、孝感一带的花鼓戏,原名为“西路子花鼓”,因多在春节后玩灯时演出,故又名“灯戏”。最早由民间的划采莲船、踩高跷、打架子鼓等艺术形式演变而成,其发展到1926年改称“楚剧”。“黄孝花鼓”自起源到成为黄孝地区一种正规的地方剧种的100余年的历史里,这种群众喜闻乐见的以黄孝地方语言为说唱形式的小戏,走过了它曲折艰难的道路。起源“黄孝花鼓”约起源于清道光年…[详细]

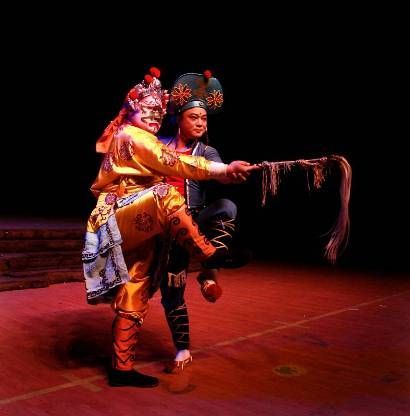

花鼓戏是湖南民间小戏剧种,其流派大致分为长沙花鼓戏、常德花鼓戏、衡阳花鼓戏、邵阳花鼓戏和岳阳花鼓戏。以湘语系的长沙官话为统一舞台语言的长沙花鼓戏,以其地域、声腔、剧目、表演风格等的不同而分为益阳路子、西湖路子、宁乡路子和湘东路子等。长沙花鼓戏湘东路子流行于株洲县、渌口、醴陵、浏阳、茶陵、攸县及郴州安仁、江西宜春、萍乡一带。重小调,善歌舞,清新活泼,尤以“三小”爱情戏见长。其音乐风格富有山野风味,曲…[详细]

襄阳花鼓戏,曾在襄樊地区广为流行,影响至湖北省的房县、郧阳、远安、兴山,最远达到陕南、豫南等地,它最初被称为“地花鼓”、“花鼓子”,因该剧种曾受歧视遭禁演,艺人们只能躲在山野乡间里演出,故又有“躲躲戏”之称。襄阳花鼓戏原本不是襄樊境内花鼓戏的惟一称谓。在1980年以前,虽然剧目基本相同,唱腔大同小异,曲牌的名称一样,但襄阳花鼓戏因行政区划不同而称谓不同,在宜城则被称之为“宜城花鼓”,在襄阳则被称之…[详细]

上阮隶属于金坛市薛埠镇,与溧阳后周、竹箦等镇交界。清同治年间始,至民国初期,相继有多批数百名来自河南罗山县、光山县的移民迁徙、繁衍于上阮一带。由此带来了河南地区民众的生活方式和文化传统,其最鲜明的标志,即是中原花鼓戏的盛行。在发展中,中原花鼓戏又吸收了江南戏曲、民间山歌曲调等众多音乐元素,历经百余年的延续、传承,在当地形成了其鲜明的艺术风格,被称为“上阮花鼓戏”。上阮花鼓戏唱腔抒情丰富,曲调旋律优…[详细]

平湖花鼓戏又称“西乡花鼓戏”,最早形成于清乾隆年间,据传是在棉农采摘棉花的劳动中产生的。明清时,平湖普遍植棉,广陈、新仓、黄姑、全塘一带的棉农在劳动中口头创作了大量的拓花山歌、采花山歌。民间艺人把这些歌谣改编成有故事情节的段子,用胡琴伴奏演唱,形成了花歌调,此即花鼓戏的雏形。后来,花歌调发展为双档双琴对子戏,琴师兼演员,角色在戏里戏外跳进跳出,曲调和内容可随时根据听众需要进行调整,称为“立地变”,…[详细]

桐乡花鼓戏是用桐乡乡音演唱的滩簧小戏剧种,对白都用桐乡本地方言。其来源,一说是从宁波、余姚方向的鹦哥班传来;一说是从长兴、湖州方向的湖滩传来;一说是因此戏常在农民采摘桃李时演出,所以亦名“花果戏”。经把花鼓戏的三种曲调与湖剧、锡剧等滩簧剧种对照(特别是与湖剧的本滩、春戏两调对照),第二种说法似比较可信。明清时《南浔镇志》和《双林镇志》对花鼓戏都有记载。《中国戏曲发展纲要》(周贻白著)在“滩簧”一节…[详细]

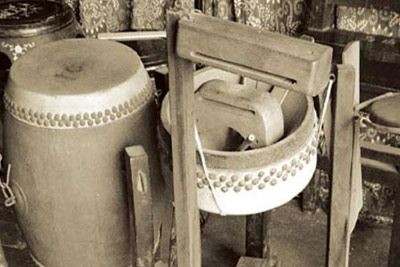

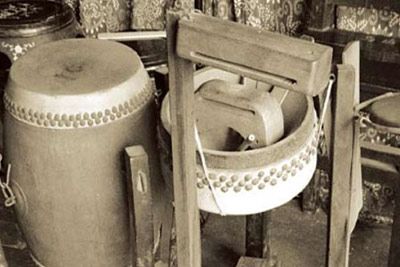

花鼓戏是泼陂河镇广大农村流行很广的具有地方特色的传统戏。这种戏的唱腔、表演形式以及演出的传统节目,与湖北花鼓戏有相似之处,很可能它们之间有曲艺上的亲缘关系。花鼓戏的服装、道具都很简单,锣鼓是主要乐器。演唱时多用方言,往往不等前台演员的台词唱完,后台演员齐声和音,间以锣鼓伴奏,场面热烈,气氛紧凑。这种戏盛行于清末和民国;解放初,亦盛行一时。“文革”十年,被当作“四旧”而禁止活动。三中全会以后又恢复了…[详细]

益阳花鼓戏,俗称益路花鼓,历史悠久,影响很大。每年举办花鼓戏汇演成了展示益阳花鼓文化的名片。在传统文化日益淡出人们视线的今天,益阳花鼓戏仍然有着丰富的文化内涵和巨大的艺术魅力。它以其浓厚的地方色彩和生活气息,深受家乡百姓欢迎。不论红白喜事,都喜欢请剧团唱戏。年节农闲、宗祠结社、开业庆典都要请上几台花鼓戏,平时宴客酬宾的乐队也少不了来上几段。特别是近几年春节,人们不再满足于放鞭炮、打牌,有的富裕人家…[详细]

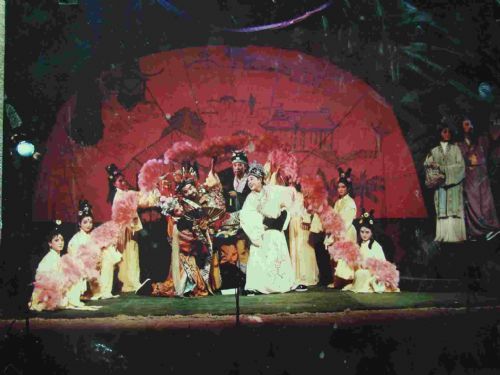

荆州花鼓戏是湖北省的主要地方剧种之一,旧称花鼓子、天沔花鼓戏。它是明末以后在江汉平原三棒鼓、踩高跷、采莲船等民间演唱形式上不断吸收其他剧种的剧目、声腔和表演逐渐发展起来的一种乡土戏曲,流行于原荆州所辖各地区,波及邻近的鄂南、湘北等地。荆州花鼓戏的剧目据统计有197出,包括《抽门闩》、《掐菜苔》、《告老爷》、《站花墙》、《双撇笋》、《打莲湘》、《江汉图》、《贺端阳》、《打补钉》、《戏蟾》、《三官堂》…[详细]