您现在的位置:首页 > 各地民俗文化欣赏--山歌篇民俗文化

各地民俗文化欣赏--山歌篇

白口莲山歌是中山传统民歌中较为流行的歌种之一,主要流行于中山市境内的五桂山镇、南朗镇、神湾镇;以及三乡镇、板芙镇、坦洲镇等部分地区。五桂山区早在新石器时期已有人类在此渔猎,位于中山市东南部,地属丘陵,山岭连绵。各自然村均分散在山壑之间。白口莲山歌有着深远的历史渊源,是客家人自娱自乐、广为传唱的口头文化表现形式。五桂山地区客家人自古从中原迁徙散居在中山的山区聚居。白口莲山歌是五桂山地区客家人最为悠久…[详细]

富宁壮族文化瑰宝——坡芽山歌位于富宁县东北部的剥隘镇,有一个名为坡芽的美丽壮族村寨偏居一隅,村里有55户278人,均为壮族。坡芽,是一个充满诗情画意的壮语地名,意即“山花烂漫的地方”(“坡”为山坡,“芽”为壮语里的杨0花),它地处剥隘景区内,有优美的自然风光。清一色的干栏式建筑,房屋墙体由浅黄色的粘土垒成,翠绿色的竹子、芭蕉和菜畦散布于房前屋后,坡芽村山清水秀,气候温和,是个美丽而静谧的村庄。由于…[详细]

汉族。源起明朝万历年间,遍及高州乡镇。用高州白话(俚语)传唱,七言四句韵文体,以“羽调”613三音组成调式,旋律优美,语言生动活泼。对研究山歌艺术的发展和民俗学有着重要的作用和意义。主要艺人杜元龙、黄秉秀、邓槐林。主要整理创作者:杨嘎。…[详细]

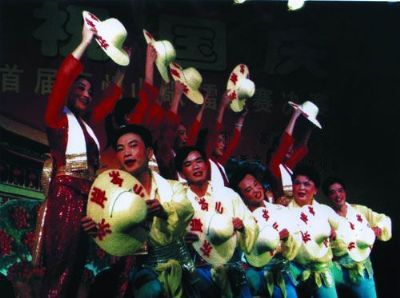

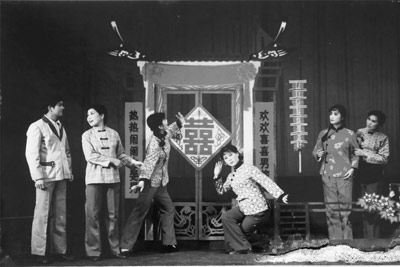

龙岩山歌戏龙岩山歌戏是福建地方戏曲剧种,以龙岩中心城市新罗区为主要基地,流行于闽西地区。粤东、赣南亦有流传。龙岩山歌戏最早源于道士戏,是道士在做法事时,穿插其间用山歌曲调演唱表演的一种艺术形式,十九世纪中叶兴起的“龙岩采茶灯”,在其舞蹈中间穿插了类似的小戏的表演,多用方言道白,多以山歌和小调演唱,是山歌戏的雏形。民国初期,龙岩农村就有了民间小戏班,将一些传统剧目改编为山歌戏在农村草台演出,从而逐渐…[详细]

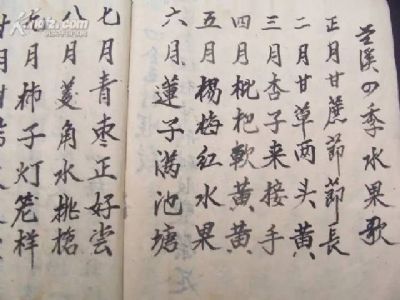

兰溪山歌,原是劳动的号子,既反映劳动生活,又有打情骂俏的爱情故事。清代枫林桥建成后,五月初五和十五定期在桥驳岸对唱山歌,其曲牌有60多种,分高、平、低腔,板式、唱法众多,群众自编自唱。1956年,由中央人民广播电台制作的反映枫林桥民俗风情的山歌《绿鸟姐绿肚皮》风靡全国,一直流传至今。…[详细]

思情山歌是流传于海宁市东片袁花镇夹山村一带的民间歌谣。夹山村东接海盐县中坟山,西靠包家山、沈坟山,南临黄湾镇菩提寺山,北接海盐县通元新功村,省级航道六平申线经沙塘港穿村而过。村民如到袁花镇办事,须翻越包家山与沈坟山之间的庄康岭。特殊的地理位置,使得该村村民的生活习俗乃至口音等与周边地区有所不同,思情山歌就产生于这样一个小山村中。据该村四新组董玉坤老人(1919年出生)介绍,传说在清道光年间,在山脚…[详细]

韶山是一代伟人毛泽东的故乡,因舜帝南巡在此演奏韶乐而得名。温和柔美的“韶乐”与当地民俗日渐融合,从而形成了曲调丰富多变、旋律优美动听的——“韶山山歌”。韶山山歌至今已流传了近千年,宋代诗人周行子在《韶山》中描述到:潇湘云水梦中来,犹记蓬莱进酒杯。歌罢远游人不见,玉箫吹月过东台······韶山山歌分为:高腔山歌和平腔山歌。高腔山歌是人们在劳作时,用于振奋精神和解除疲劳,音调高亢、节奏性强,按字行腔。…[详细]

大新县民族风情浓郁。宝圩乡板价、板禄村一带,村民的衣、食、住、行等都还保留原有的风俗习惯,村民热情好客,能歌善舞,民风淳朴,演绎着边关民族民俗风情特色,长期以来一直吸引着海内外学者、游客前来考究。图为“短衣壮”男女青年在进行山歌对唱。…[详细]

吴歌(芦墟山歌)芦墟山歌,是吴江境内以芦墟为中心的汾湖流域的山歌。芦墟山歌类型多样、内容丰富、曲调多变,最为突出的是大批长篇叙事吴歌的集中流传。二十世纪80年代在“十大集成”编写采集中,发现了《五姑娘》、《赵圣关》、《鲍六姐》、《卖盐商》和《打窗柃》等多部长篇叙事吴歌。尽管其它地区也有发现,但芦墟地区的版本更为完整,艺术水准更高。其中取材于汾湖湖畔真实事件的《五姑娘》,打破了“汉族无长歌”的定论,…[详细]

吴歌扩展(双凤山歌)双凤位于太仓西部,历来有着深厚的山歌演唱传统,盛行大山歌、小山歌,以劳动山歌、情歌和历史传说歌著称。双凤山歌的歌词、曲调均十分丰富,大都音域适中,虽不高亢,却很嘹亮,容易传唱。一般高低八度,较宽的十度左右,最少的只有五、六度。著名的曲调有吃食五更调、开心调、划龙船调、绣荷包调和摇船…[详细]

通山县其特定的地理环境,形成了通山人民独具特色的民间传统文化-----山歌、山鼓。通山山歌,亦名樵歌,是当地人民以世代相传的独特腔调和方言土语唱出的民间歌曲。其唱腔丰富表高腔山歌、平腔山歌、哭腔山歌、盘歌、急口令等。山鼓是以“打山鼓”伴唱的民歌曲。通山县地广人稀,农忙时人们便自由组合集体劳动,劳动时,通常以打山鼓催工鼓劲。通山山鼓在山地劳动时称“挖山鼓”,地水田劳作时称“栽田鼓”。山鼓鼓音清脆,节…[详细]

吴歌扩展(胜浦山歌)吴歌扩展(胜浦山歌),申报地区苏州市工业园区胜浦位于苏州东郊,现属苏州工业园区,为太湖水网平原区。胜浦山歌流传于胜浦镇全境。长期以来,唱山歌成为胜浦人不可缺少的一种娱乐活动与生活习惯,由于交通闭塞等原因,胜浦山歌的文字记载极少,直至二十世纪50年代,才引起文化工作者的注意,大批山歌…[详细]

桐柏地处豫鄂两省交界处,境内桐柏山巍娥耸立,连绵起伏,千里淮河发源于此。山青水秀,人杰地灵。无论是自然景观,或是人文景观都十分丰富。桐柏不仅是南北气候的分界岭,也是南北文化的交汇处。从月河战国贵族墓地及汉代冶炼遗址、平氏等地出土的大批文物来看,早在四、五千年前,桐柏的祖先便在这片富饶秀丽的热土上繁衍生息,用勤劳的双手和聪明才智,创造着淮河文明。从许多碑文中可以看到,在宋代,桐柏就儒、佛、道教并存,…[详细]

吴歌(白洋湾山歌),江苏省省级第四批非物质文化遗产代表性项目名录民间文学类项目,由江苏省苏州市姑苏区申报。作为江苏省级非物质文化遗产,山歌文化是白洋湾地区特色文化的重要组成部份,具有浓郁的江南农耕文化及水乡文化特色。…[详细]

吴歌(石湾山歌),江苏省省级第四批非物质文化遗产代表性项目名录民间文学类项目,由江苏省苏州市常熟市申报。石湾山歌是吴文化的重要组成部分,被列为江苏省非遗代表性项目,是吴地人民世代相承的、与群众生活密切相关的传统文化表现形式和文化空间。它依托于人本身而存在,以声音、形象和技艺为表现手段,并以身口相传作为文化链而得以延续,是“活”的文化及其传统中最脆弱的部分。然而随着老一辈传承人的逝世和传承断档,石湾…[详细]

丰良山歌简介:丰良山歌是当地人民群众在长期生产劳动中口头创作,口头流传,又在流行的过程中不断经过集体加工形成的客家山歌,随着时代发展而不断增加新的内容,它词句简练,且大多押韵,风格朴素清新,是人民群众用以表达思想,抒发感情,传授知识,是民歌曲调中丰富多彩的,既有优美动情的山歌,又有节奏强烈的民歌。其代表作有:“使涯唱歌(就)唱没来,猎里搭有山歌台(唷);上昼唱个(就)梁山伯,下昼唱个祝英台(唷)。…[详细]

山歌亦称“山野之曲”,属于原生态民歌。甘谷山歌主要流行在南北山区,农民劳作或休息时,于田间地头、旷野山坡引吭高歌,抒发对大自然的热爱,对生活的赞美。甘谷山歌内容丰富,语言粗犷、纯朴、生动,大多表现民间的自然情感和生活感受。甘谷山歌表现形式自由,句式一般为七字句,多为即兴创作,一曲多词,有慢、快两种。慢调为上下句结构,深情舒缓,婉转优美;快调为四字句,一字一音,不拖腔,行腔起伏。甘谷山歌曲调高亢、凄…[详细]

布依山歌十八调流传于贵州省贵定县布依族聚居地,也称为布依山歌“九板十三腔十八调”,就是指同一首歌词,可以用十八种不同的曲调来演唱。贵定县位于云贵高原东部,地处苗岭北坡,苗岭山脉中段横跨县境南部。境内多民族杂居,布依族是主要少数民族之一,为土著民族,在这繁衍生息了上千年,有着厚重的历史。布依族有语言而无文字,作为古“百越”部落的一支,很早就繁衍生息在贵州高原,布依山歌作为这支土著民族的一种文化符号,…[详细]

长篇叙事山歌《孟姜女》,苏州市第五批市级非物质文化遗产代表性项目名录民间文学类项目。长篇叙事山歌《孟姜女》发源地芦墟、莘塔(今汾湖经济开发区),位于吴江市的东南面,处于苏州、上海、杭州三大城市的中间之地,与上海的青浦区、浙江的嘉善县、江苏的昆山市接壤,古称“吴根越角”,文化底蕴极为深厚。芦墟山歌是吴歌中的一个重要支脉,历史悠久,源远流长,上世纪七十年代到八十年代挖掘出了长篇叙事吴歌《五姑娘》《鲍六…[详细]