普洱市十大民俗文化

1、佤族阿曼服饰

佤语“阿曼”是各种官人的总称。除了一般民众服饰,佤族还专有阿曼的服饰。 阿曼,有的支系叫利曼,有的叫西曼,因方言不同,叫法稍有有差异。佤族传统阿曼大致有三种:一是格亚永,即寨子头人,二是格利俄,部落酋长;三是王,即邦国的君王,奇怪的是未见史籍记载佤族有国家,但他们传说自己有过国家耿佤,并且国王叫王。佤族头人,无论是寨子头格亚永,还是部落酋长格利俄,西盟叫窝朗,他们都共同保留其先民濮人“尊贵者裹红布头”的习俗。另外,格利俄(窝朗)这一级的头人衣服上还饰太阳、月亮、星星、双龙和牛头。双龙含红日的图形要绣在内衣上。而且只能是头人本人穿,不能转借于他人。佤族认为太阳是生命的源泉,也是雨水的吸附者,太阳体内含蕴伟大神灵梅依格的灵气。所以它才能制造生命,才被际为里德神;月亮则是繁星和地球的堆积者,所以它……[详细]

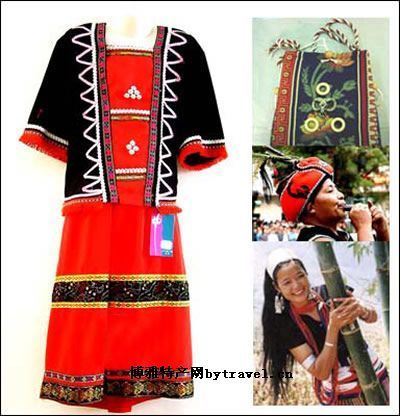

2、基诺族的阿西服饰

基诺族传统服装的共同点是用自制棉土布,而且布织好缝衣前要用米汤浆过。基诺族的阿西、阿哈、乌优的服饰(包括头饰)各有不同。这里仅以阿西的服饰作介绍。头饰,男子以丈余长的黑布缠头,青年把绣有月亮花纹图案的一方露于右方;女子头戴白色坚线对折尖顶的三角形帽,帽沿略做向外翻卷,以尖顶上的黑条文为中,帽子两侧下垂直披肩上,耳载银质大圈耳环;过去,男子留三撮发、穿耳、染齿,现已不见。服饰,以白、黑、红、黄、青、蓝、紫等七色搭配缝制,其中,又以白(代表色)、黑、红等三色为主;成年男子上装身白色无领对襟衫,对襟无边无扣(用带系),前襟、胸、臀、腕、下背等处都织有彩色条纹,袖口、衣脚用黑红条纹镶边,上背中央缝有一块6寸呈方形的黑(或红、或白)布,布上用彩色线绣成圆行图案和放射性线条,似葵花、似太阳,基诺族称之为……[详细]

3、拉祜族服饰

拉祜族是云南特有民族,主要分布在云南省南部的澜沧、孟连、双江、勐海、西盟等县,人口约434000人。拉祜族先民属于古代羌人系统。拉祜族男子身穿浅色右衽交领长袍和长裤,喜欢佩刀,系腰带,脚穿布鞋,头戴包头,长袍两侧有较高的开衩,领口衣襟等处用深色布条镶边,包头用白红黑等各色布条交织缠成。拉祜族妇女服装具有青藏高原妇女服装的特点,穿的是黑布长衫,长至膝下,两侧开衩且开衩较高,立领右襟,缀有银泡装饰,喜欢用红色或白色花边镶缀在袖口、襟边,显得光艳美丽。下穿长裤。西双版纳有的妇女剃光头,包黑包头巾,戴大耳环,胸前佩挂“普巴”(大银牌)。澜沧茨竹河、双江勐库、沧源、耿马等地穿长衣、长裤的拉祜族妇女,普遍束腰带;腰带多用红、绿、黄色布制作;腿上配有脚统,用青蓝布制成,长约一尺,上有精致的几何图案装饰。衣……[详细]

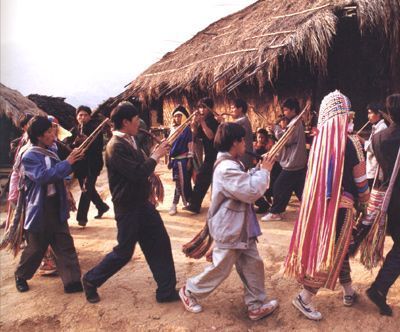

葫芦笙舞是拉祜族有代表性的一个大舞种,主要流传于临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县的忙糯乡、勐勐镇、大文乡、勐库镇等拉祜村寨和思茅市澜沧拉祜族自治县木戛乡等拉祜族聚居区,是以吹葫芦笙为伴奏的民间舞蹈。清道光《云南通志》载:“倮黑聚时,亲戚令饮,吹笙为乐”。道光《威远厅志》之二载“倮黑鲠直……男女杂聚,携手成圈,吹笙跳舞”。拉祜族葫芦笙舞有两种活动形式:一种是在民族节日中仪式程序规范,要求按规定跳完所有套路,主要在每年农历八月十五“神林”及“扩塔”(春节)时在家庭内举行。以“起歌”为开始,从正月初二晚上起跳,按十二属相连跳天,以“大路歌”结束。另一种是在婚丧、娱乐时跳的葫芦笙舞,不跳传统礼仪性的套路,随意性较强。拉祜族各村寨都跳葫芦笙舞,春节时全寨或几寨人同跳葫芦笙舞,可有上百支队伍共唱共舞……[详细]

5、佤族织锦技艺

“筒裙上织着天下的事,那是祖先写下的文章,那是阿佤山的民谣,那是与生命相依的古歌。”一针一线,藏着佤族人民的古往今来,记录阿佤山的前世今生。佤族织锦传承古法技艺,一经一纬循环往复,形式多样,主要以黑、红为主色,黄、绿、白、蓝相间,粉色、棕色为辅助色,像极了挂在佤山苍穹下的一道道彩虹。融入了绿水青山、森林花草、彩霞云霓,独特的色彩和纹样构成佤族织锦独树一帜的风格,体现了阿佤人民诗意浪漫的衣食住行、民俗风情。日常生活中,阿佤人民无论男女老少都喜欢随身携带一个用佤锦制作的筒帕。它既是佤族人民辛勤劳动的结晶和美丽的饰品,又是友谊和爱情的信物。2021年5月24日,云南省普洱市西盟佤族自治县申报的佤族织锦技艺经国务院批准列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。……[详细]

拉祜族葫芦笙制作工艺在拉祜族聚居区十分普遍,思茅市澜沧拉祜族自治县木嘎乡南六村南嘎河寨是葫芦笙制作技艺水平较高的一个拉祜族村寨。拉祜族的日常生活、生产劳动、逢年过节、红白喜事等都离不开葫芦笙。南嘎河拉祜族的葫芦笙制作较精细,主要工具为6~7种大小不同的刻刀,原料包括坚竹、泡竹、空心竹、葫芦、酸蜂蜡和铅等。制作工艺十分精细考究,音管和葫芦的选择都非常认真。制作过程主要有摘葫芦、修葫芦(修整外形和掏孔)、截竹管、安装簧片、粘管、调音等6道工序,其中以调音最为关键,一定要反复多次调试,才能保证音准,这道工序非师傅不能为之。葫芦笙有大有小,有长有短,不同的葫芦笙发出的声音高低不同。葫芦笙小的如鸡蛋大小,大的可达到1米以上。葫芦笙是拉祜族的吉祥物,也是他们悠久历史和灿烂文化的重要见证,对维系民族团结、……[详细]

司岗里》是佤族关于解释宇宙万物和人类起源的神话传说,流传于普洱市西盟佤族自治县等佤族地区。在西盟佤族佤语中,“司岗”是“石洞”、“洞穴”的意思,“里”是“走出”、“出来”。“司岗里”即“从石洞里出来”。由于佤族没有文字,《司岗里》的起源时间已无据可考,但从今天仍普遍存在于佤族家庭中口传家谱的父子连名、逆推上连分析,其存在已超过700年。《司岗里》以佤语口耳相传、传唱、背诵等形式一代代流传至今,其主要内容涉及开天辟地、创世造人、遭遇洪水猛兽、建寨定居、发明生产并进一步迁徙发展壮大等发展历程。从内容到形式,从题材到情节,《司岗里》内容之广、形式之多样,题材之丰富、涉猎层面之繁杂,情节之跌宕,殊为罕见,可谓反映、折射佤族整部社会历史与文化的百科全书,具备了佤族民族史诗的地位与价值,使它成为佤族最具……[详细]

2008年,云南省宁洱县的普洱茶制作技艺(贡茶制作技艺)入选中国第二批国家级非物质文化遗产保护项目名录。普洱茶贡茶的制作约定俗成为相对固定的程式,大体分为“祭祀茶神、原料采选、杀青揉晒、蒸压成形”4个程序。但是贡茶从茶树的选种,茶园的管理、茶叶的采摘、萎凋、杀青、揉捻、晾晒、蒸制一系列过程,全部依靠手工制作,而且全凭感觉和经验,没有任何参考数据和文字。1.祭祀茶神。在普洱府境内,每年春茶开采之前,各民族都要按各自的礼仪对茶树王进行祭拜活动。祭拜的形式多种多样,但内容都大体相同,即感谢神灵的恩赐,歌颂茶树的功德,祈愿来年丰收,吉祥和幸福。2.原料采选。开采时由村寨头人和有威望的老人经过占卜和实地查看,选出长得最好的茶园作贡茶的首采地,选出体貌端庄、品行端正、身无异味、心细而有经验的采茶女采首批……[详细]

孟连县傣族传统制陶技艺孟连傣族土陶制作工艺流传于思茅市孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇芒展村芒养寨。制陶工具有木拍、花陶拍、卵石、-等。原料是当地的粘土。一般经过取土、晒土、筛土、加沙和泥、制坯,晾晒、烧制等几道工序。主要产品包括厨具类的土锅、水壶、陶罐、陶瓶、陶盘等,家居类的花瓶、花盆和赕佛用的灯盏、高足盘等。制陶技艺为家庭内部传承,传女不传男。现村中只有两位70多岁的老人掌握技艺,但已无传人。……[详细]

10、拉祜族库扎节

库扎是拉枯语音译,为度年的意思,是云南省西南山区拉祜族的传统节日。每年傣历三月或四月初举行,节期四、五天。节日第一天清早,当外寨来过节的亲人放响火枪时,人们迅速集中,敲着鋩锣、象脚鼓到寨门迎接。当主客队伍汇合后,由德高望重的老人向来客敬酒和往身上撒米,以示祝福。尔后人们先到村中负责宗教事务的安占家,向安占叩拜祝福,然后唱歌跳舞。上午,各家抬着装有丰盛食品的竹箩,拿着火枪和一根画有图案的标竿,纷纷来到寺庙前的平坝。接着人们放响火枪、由一长者带领拿着标竿,捧着食物,敲着鋩锣的队伍绕村串寨,沿路讨米。然后进入寺内,竖起标竿,举行隆重的祭祀活动。祭毕,人们开展荡秋千、打陀螺活动。晚上,青年们先到各家门前放枪、泼水,以示提醒炔到寨中广场。这夜。广场歌舞欢乐、通宵达旦,节日第三天:全寨团聚吃年宴。酒、肉……[详细]