赣州市民俗文化介绍第2页

| 老城镇水西村的黄氏黄屋围,由缪氏祖妈提议建于清道光六年(1827年),距今186年历史。围屋坐西朝东,前宽约42米,纵深30米,面积1260平方米,平面建筑构图呈“眀”字形,属两进三厅四井四炮楼、珠江流域黄土夯实悬山顶客家围屋。据当地黄氏长者口述:清·道光年六年(1827年),老城镇水西村的黄氏祖公娶来天九镇宾光村缪氏为妻(以下尊称:缪氏祖妈),缪氏祖妈过门后,看到夫家人多屋少,生活环璄差的现状,……[详细] |

| 座落在老城镇莲塘城东北角一华里处的 “竹园下客家围屋”,建于1918年,迄今近百年历史。系当地廖氏廖丰余先生和胞侄巨商廖文元以股投资所建。建前,廖氏族人均居老城鹌窝村,因子孙剧增,以解决住房拥挤和外防草寇扰掠之急,合议新建围屋。此围面阔46.6米,进深39.9米,占地面积1859平方米,围屋呈“囬”字形平面构成,为三栋四纵四炮楼二进三厅六井、外墙青砖磨光灰砌硬山顶、内屋土夯悬山顶方围,围内左后建有……[详细] |

| 异彩纷呈的年俗,是赣南客家人的盛事。每年春节,来自全国各地的摄影家和民俗研究学者相约赣南,不辞劳累,游走在赣南的围屋、乡村田园,寻觅独特的客家年俗,而独特的客家“添丁炮”场景更是他们不会错过的。“添丁”寓意着人丁兴旺、家族繁荣。在赣南客家的老辈人习俗规矩里,过去一年里,谁家生了男孩,在来年的正月初二到元宵散灯的时段,家族中的长辈约定好日子,到村里的家族祠堂中请喝“添丁酒”、放“添丁炮”,为添丁接喜……[详细] |

| 抢打桥,是赣县白鹭村独有的一种古老的习俗。正月初七迎彩灯结束后,紧接着就是有一群赤膊短裤的彪悍后生,簇拥一个“井”字形的粗大的木架——打桥,窜到祖堂——世昌堂上,点烛焚香之后,礼炮轰鸣,鼓乐喧天,众手高擎打桥,三起三落,重重地击地三下,雷爆般怒哄三声:“发!发!发!”人潮便决堤山洪般地涌出祖祠来到祠外广场。参加争夺的勇士使出吃奶的力气,把打桥抢往各自的目标——事先拜托他们帮忙的,准备领打桥的那户人……[详细] |

| 江西杖头木偶戏(第四批省级)杖头木偶戏,当地人喊“蚊帐戏”。即在木偶头部及双手部位各装操纵杆,头部为主杆,双手为侧杆,演员躲于屏后,操纵时左手持主杆,右手持侧杆,举起木偶操纵其动作,在舞台上活灵活现。杖头木偶戏,在明末清初就在民间盛行了。长期活跃在于都附近数县和邻近的福建长汀、泰和、吉安、永新等地,历经数百年,世代相传,己有十余代了。另一个杖头木偶剧团是桥头乡桥头村赖来钧的兴顺堂木偶剧团,也是既会……[详细] |

| 赣南客家民歌(第四批省级)赣州地区山高林密,田少坡地多,决定了这里的人们以农牧为主,兼及采伐林木,运送木材,垦殖茶园等园艺业。所以这里流行的山歌、田歌、茶歌、船歌无不与山、与水紧密相关。秦汉以来,由于战乱的影响和出于某一特定时期的政治需要,北方居民即开始向还处于“蛮夷之地”的越地移民。从此,大量的北方士民定居赣南,特别是唐宋之际大量离井背乡的中原居民的迁入,他们在此开垦荒地,传播先进的耕作技术和文……[详细] |

| 江西提线木偶戏(第四批省级)相传木偶在汉朝时得道,鼻祖为陈平先师。于都县提线木偶戏,明末清初就在民间盛行了。当时,银坑镇汾坑村刘氏家族的合顺堂、鼎顺堂木偶戏班,活跃在于都和邻近的县乡等地,历经数百年,世代相传,至今已有十余代了。提线木偶剧团由4——8人组成,其中有:提线艺人、司鼓、打击乐、二胡、唢呐、板胡、笛子等伴奏人员。木偶人物分老、中、青三种,共有各种木偶人18至38尊。里面有老生又有小生,既……[详细] |

| 赣南客家民俗(第一批省级)赣南客家民俗种类繁多,内容丰富,而它又以其古朴和充满浓郁的乡土气息而为世人所瞩目。客家民俗活动一年四季均有举行。如春节期间有龙灯、蛇灯、鲤鱼灯、马灯、狮灯等各种灯彩的表演;端午节有龙舟竞赛;中秋节有“放孔明灯”“请月光姑娘”等活动。除上述具有汉民族一般特点的节日民俗活动外,赣南还有一些其它汉族地区(包括客家地区)所不见的大型民俗表演。如上犹九狮拜象、宁都竹篙火龙节、于都唢……[详细] |

| 挑积(第二批省级)寻乌地处赣南边陲,位于江西最南端,俗称“江西南大门”。又云:“江西九十九条河,只有一条通博罗”。流入广东,供香港饮用水的东江,其发源地就在寻乌。寻乌地处偏僻山区,却蕴含着丰富的历史文化资源,古老悠久的民间传统医术-挑积,就在这里无间断地连续传承至今。他们一直秉承“治病救人、方便百姓”的祖训,用古朴的草药疗法为百姓的健康服务,口碑很好,影响较大。此医术已传入赣、粤、闽周边各地。清咸……[详细] |

| 章贡区客家菜制作技艺(第三批省级)赣州是客家饮食文化的发祥地之一。章贡区作为赣州政治、经济、文化中心,是赣州客家菜主要代表性地区,历史上餐饮业就很发达,唐、宋设有驿站、伙店,清末民国时期发展很快。赣州市章贡区客家菜源远流长,它源于中原,更是中原传统文化与赣州当地土著文化交融的结果,还有着在借鉴中创新的时代特征。史料证明,春秋战国时为赣州饮食文化的萌芽期,明、清时期得到进一步发展,在中原饮食习惯与百……[详细] |

| 章贡区客家竹雕(第三批省级)竹雕艺术历史悠久,早在商朝以前就已出现。我国是世界上最早使用竹制品的国家,所以竹雕在我国也由来已久。竹雕也称竹刻,是在竹制的器物上雕刻多种装饰图案和文字,或用竹根雕刻成各种陈设摆件。竹雕成为一种艺术,自六朝始,直至唐代才逐渐为人们所识,并受到喜爱。南宋时,竹雕艺人詹成所雕的竹鸟笼,“四面皆花板,于竹片上刻成宫室、人物、山水、花木、禽鸟、纤毫俱备,其细若缕,且玲珑活动”,……[详细] |

| 章贡区民间高跷(第二批省级)高跷又叫踩高跷,有的地方也叫踩拐子,是章贡区在正月十五闹元宵时,踩街中不可缺少的一项群体街头表演节目。它的特点是乡土气息浓厚,形式奇特别致。据传有500多年的历史,亦说有千年以上。据《列子·说符》篇记载:“宋有兰子者,以枝干宋元。宋元台而使见其枝。以双枝长信其身,属其胫,并趋并驰,并七剑迭而跃之,五剑常在空中,元君大惊,立赐金帛。”从文中可知,高跷早在先秦已在民间流行。……[详细] |

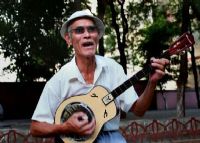

| 客家古文(第四批国家级)客家古文是一种说唱艺术,“一人一台戏”,以方言为主,表演灵活方便,道具轻便简单,唱腔优美婉转,基本曲调结构多为四句体。常用曲牌有二、三十只,有用来叙事,抒情的“数板”,有表现悲愤、伤感的“悲调”,有表达活跃欢快的“喜调”,还有“欢板”“哭板”“慢板”等。另外吸收赣南客家民间歌谣,具有浓郁的地方客家色彩。演唱者借助面部表情、声调唱腔,真实细腻地描摹山川万物,抒发喜怒哀乐,渲染……[详细] |

| 兴国篆刻(第四批省级)兴国篆刻,是流传在兴国地域刊刻技术的总称。它以石材、竹木等为主要原料,以刻刀为主要工具,以汉字为表象的并由中国古代印章制作技艺发展而来的一门独特的镌刻技术。在兴国广为流传,至今至少也有200多年的历史了。兴国篆刻在其发展的历史脉络上,有着明显的风格倾向,前期主要是为刻板印刷而作,后期多为艺术或实用1。和其他地方的篆刻一样。具有既强调中国书法的笔法、结构,也突出了镌刻中自由的艺……[详细] |

| 兴国瑞戏(第四批省级)兴国端戏,又称蚊帐戏,是流传在兴国樟木、东村、长冈等潋水东河两岸具有悠久历史的民间传统戏曲。在老幼寿诞、婚丧喜事、佛法庙会、春节元宵等民俗活动中,都会有端戏演出。兴国端戏,具有悠久的历史。其历史渊源与提线木偶大致相同,坊间流传有:“陈平先师做傀儡,汉旨天下保万民”的说法。在千百年的流传、演变中,逐渐形成为一个独具特色的支派。相传,某年间,宫庭举行一次文艺会演,各执事杂役均需拿……[详细] |