合肥市民俗文化介绍第2页

| “吴山庙会”发祥地长丰县吴山镇庙会活动影响大,辐射地区包括本县、肥东、肥西、淮南、六安等周边县市。吴山古镇历史悠久,文化底蕴丰厚。自古以来,这里民情淳朴、民风敦厚,老百姓中庸和谐、随遇而安,易于民间民俗文化的滋生和繁衍。古镇周边地上地下文物、遗址、遗存繁多。“吴山庙会”以“吴王庙”为核心,以周边广场、空地为活动场所,每年农历二月二前后,以举办祭拜法事、烧香拜佛为主旨,组织或自发开展各类文艺演出、娱……[详细] |

| 三河镇历史悠久,羽毛资源丰富,自春秋时就有制作羽扇工艺。据《唐书》记载,“其扇风缓而凉、病弱者用之,亦不伤风感冒,孕妇尤为适宜。”三河羽扇制作是以禽鸟的羽毛作原材料,按照羽毛的自然花纹特征,精心整理分类,制作成品种繁多的羽扇制品。这种羽扇制品0平薄,质软风柔,制工精致,式样美观,常被人们称为:“清凉悠悠鸟毛扇”,历来广受人们的喜爱。三河羽扇的制作工艺非常讲究,需经过分检、配料、清洗、染色、刷整、包……[详细] |

| 有巢氏传说是颂扬一位发明巢居的人类始祖。几十万年前的荒蛮时代,始祖人类有巢氏为摆脱与禽兽争夺居住洞穴的局面,模仿喜鹊筑巢,带领族人筑巢而居,后经试验、改良、摸索,造出既可避雨雪、防风暴,又可御炎寒的可供人居住的“巢穴”。后来,有巢氏又引导大家采集树叶、草茎,编织衣物,或用兽皮围在腰上抵御寒冷、防止蚊虫叮咬,人类穿上了衣服;又尝试用树的果实和草的种籽等植物代替肉食,既解决了食物的短缺,又有利于人类的……[详细] |

| 马派皮影戏是一种以皮制或纸制的彩色影偶形象、伴随着音乐和唱腔进行表演的戏剧形式,历史可追溯到清末民初,由皖北老艺人马信昌承创,以家族传承的方式继承,至今已有130年历史。马家皮影表演形式为男女挑竿合作,演出时将灯光把皮影人物形象投射到幕布上,传统行话叫“亮子”。演员在技法上以推、拉、捻、转、摆、跃、勾等方式,一边操作人物,一边演唱。演唱时幕后各人分任剧中角色,其中挑竿者为主唱,其他人帮腔,并配以棒……[详细] |

| 张氏大洪拳是集内外家与一体的一个拳术门派,内容丰富、风格独特,演练时扎实稳慢,发力配合呼吸,以气催力。步型主要有丁弓步、丁云步、弓步三种,步法以蛙行步为主,腿多铲、缠,手型多为鸡爪掌,手法要求:出拳以肩出为主,阳爪多出于腰,阴爪多出于肩,善于撸袖出爪。因而此拳宜于防身健身。自光绪六年张氏大洪拳第一代宗师张福顺(1856—1933)传授此拳,至今已有一百余年的历史。合肥张氏大洪拳是由张传正(1916……[详细] |

| 牛门洪拳距今已有一百多年的历史,创始人为安徽省肥东县长临河牛官堡村人。清末,牛官堡村先后出现两位德艺双馨的武林高手,一位是牛翰章,一位是牛洪川,两位大师晚年返乡设馆授徒,最后形成了今天的“牛门洪拳”。牛翰章自幼从家父习武(家父乃清代武举),后又外出拜师,返乡时已练就“铁布衫”、“金钟罩”之功。先是从军报国,其后闯荡江湖,威震南北镖局,因德高望重,故乡人都尊称他“牛三教师”。他综合百家之长,自创大洪……[详细] |

| 相传阴阳双合拳为元末明初时期著名武术家杨艺所创,他少时习武,精通少林武当各家功夫。至晚年他结合内外家功夫之长,巧妙结合中医经络学与脏腑的连带表里关系,运用肢体运动的牵拉拽引敲击振穴的手法,疏通阴阳八脉十二经络气机实现脏腑阴阳的表里合一,达到人体阴阳平衡提高免疫能力,防治百病。其拳既有少林派的刚猛舒展,又有武当内家的绵柔。整趟拳术始终蕴含阴阳动静的辩证统一,故谓阴阳双合拳。由于该拳养生技击价值很高,……[详细] |

| 庐州地区自古有雕刻核雕用于“辟邪”的民俗,清末民初核雕艺人又创造出全国独有的“剔雕”技艺以及山核桃镂空技艺,使得庐州核雕已经从简单的民风民俗上升为雕刻艺术。庐州核雕中的“剔雕”是一种能够直接表达中国传统书画的独特雕刻技艺,在全国核雕界具有唯一性。它利用“象牙果核”黑褐色的内果皮与白色胚乳来体现传统文化中的黑、白关系,形成构图。庐州核雕中的镂空技艺是在表面纹路狂野,内部结构复杂的山核桃上进行雕刻的,……[详细] |

| 巢湖树雕画是以树皮、树心、树根为原材料,以独特的民间手工传统技艺制作,成为江淮地区独具特色一个民间传统美术品种。传承人尹修平自幼跟随父辈学习美术技巧,秉承前辈民间工艺师们的艺德,后潜心研究树雕画的制作工艺,建立工厂和生产流水线,将原有的树雕画艺术提升到一个崭新的境界,其树雕画作品在省内外装饰画界已自成一家,独成一派。其作品融雕刻、绘画、书法、喷涂于一体,以山水为题材,兼有少量的花鸟动物。作品既超越……[详细] |

| 蛋雕是在各种禽鸟的蛋壳上进行雕刻的一种民间工艺。明清时期,民间在节庆喜事时有赠送红鸡蛋的习俗,后来,人们在蛋壳上画些花鸟、鱼虫、脸谱等图案以图吉利,后又将鸡蛋钻孔掏空,在蛋壳表面雕刻精美图案,逐渐形成了蛋雕制作技艺。古城庐州,居安徽中部,文化底蕴丰厚,相对封闭的农耕社会为“庐州蛋雕”这一传统技艺在民间的生存和传播提供了良好的存续环境。合肥素称“0鸡之乡”,除著名的肥东、肥西0鸡、吴山贡鹅外,还有人……[详细] |

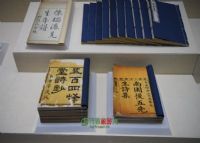

| 古籍修复历史悠久,汉唐时期便有龙鳞装裱技艺,到宋代,随着印刷术的发展,古籍修复也开始繁盛起来,逐渐成为一门专门技艺。晚清至民国时期,古籍修复达至鼎盛,门派众多,有沪派、苏派、扬派、京派、蜀派、徽派、岭南派、鲁派、津派等。各派虽然在修复技巧上有些差别,但总体来说,传承大致相同。派别的繁盛也促进了古籍修复这一行业的大发展。季氏古籍修复历史可追溯至清朝光绪年间,传承至今拥有120余年的历史,独创季氏浆糊……[详细] |

| 庐州土陶具有传承保护价值、文化价值、实用价值和收藏价值。它将造型艺术、审美艺术融为一体,在社会上具有较大的影响。庐州土陶传人李宏亮的家族制陶史可追溯到清末民初,其曾祖父用手工制作的方法和简易的柴窑,烧制出了形态各异的碗、盘、碟、罐、缸等生活土陶制品。随着李家制陶水平的逐步提高,李氏土陶逐渐成为合肥地区颇具影响的一个手工技艺品种。20世纪90年代初,李宏亮从大学美术系毕业,即成立“野佬陶坊”,潜心研……[详细] |

| 庐阳梅花针灸,又称“梅花派”、“周氏梅花针灸学派”,是全国著名的中医针灸流派,在中医“治未病”和临床内外妇儿各科积累了丰富的针灸治疗经验,具有中医“简便廉验”的特点,门人弟子遍布世界各地,具有近300年的历史,迄今已传承9代。庐阳梅花针灸在灸具灸法、针法、时间针灸学、脉学、刺血、埋线、火针等方面独具特色,针灸著作影响深远。《金针梅花诗钞》被称为继《针灸大成》后又一部重视针刺方法,并有所创见的针灸学……[详细] |

| 庐阳剪纸是对流传在合肥地区剪纸的统称,由于剪纸本身在百姓生活中分布广泛,因此庐阳剪纸在当地群众中也具有广泛的影响和生存的空间。庐阳剪纸大都通过家传身教的方式,代代因袭相传。许多艺人都早已湮没于历史的烟波,目前依然活跃的剪纸艺人主要有唐定兰、葛崇云、朱山中、周升国、胡益厚、刘宁侯、侯红妹、杨有凤、黄晓萍、宗流柱等两百余人。庐阳剪纸艺术内涵丰富,风格多样,技法各异,既具有徽派剪纸的灵秀精巧,又有淮河流……[详细] |

| 传统加工纸工艺是我国造纸发展史上不可分割的一部分,在古代有着极其重要的地位,在世界造纸发展史上亦具一定地位。既使在现当代,仍然是书法、绘画的重要载体,承担着弘扬中华文化的光荣使命。传统加工纸就是通过染色、施胶、填粉、施蜡、托裱、洒金、挣平、水印、描绘等多道工艺将原手抄原纸(生纸)做成加工纸,目的是为了更适合书写、印刷或为书法、绘画所需,增加艺术性和观赏性,提高文化内涵。传统加工纸的工艺产品主要有:……[详细] |