阜阳市民俗文化介绍第3页

| 杂技,古称百戏,属于散乐。临泉历史悠久,五十年代出土的文物——西汉陶器、陶楼(系演出设施),楼上有演出杂技节目的表现,间接证明了汉代时临泉即存在杂技活动。口碑相传,明代中期,曾有一班艺人在临泉的杨桥、长官、沈丘(今临泉县城)等集镇演出“过河刀山”(传统杂技),泉河、延河两岸万人观看,盛况空前。杂技、马戏就此在临泉民间广为流传。临泉杂技、马戏演出节目较多,技巧与难度并重,传统保留节目主要有,空中飞人……[详细] |

| 太和清音,历史悠久。据《清音筝谱》记载:元初明末,颖州泉河南岸有一玄坛法师,学识渊博,且精通音律。他性喜弦歌,尤以琴筝为长,终日研习,寒暑不辍,吟唱出一种旋律作为曲歌,日与众徒弹唱自娱。因其曲调清雅悠扬,故名“清音”。清代中叶,清音流传到太和,民间出现了自发性组织“清音会”,平时约定十天半月一会,每逢婚寿、开业等喜事再集中演唱。演唱多在客厅或庭院中,演唱者围桌而坐,各执乐器,各任一角,边弹边唱,自……[详细] |

| 杜氏刻铜艺术是以白铜、黄铜为主要材料,使用杜氏自制刻刀,通过选料、定稿、刻制、打磨、烤色等多道工序在铜材平面镌刻成图的手工艺技法。其刻铜工艺上借鉴、吸收了传统竹刻、镶刻、篆刻的技法,主要雕刻器物有墨盒、镇尺、熏炉、茶叶盒、茶壶、水烟袋、酒器、盘等最为驰名,图案题材以山水、人物、花鸟为主。是一种雕琢难度大、工艺技巧高超、作品具有沉雄拙朴金石韵味的民间“铜画”工艺。由于刻铜器物大多为斋房文玩,所刻又多……[详细] |

| 嗨子戏以其起腔多用“嗨”字而得名,大致形成于清嘉庆、道光年间。在嗨剧形成初期,艺人采取“围鼓坐唱”形式,演唱一些带有故事情节的“花腔小调”。表演简单朴实。20世纪50年代初期,阜南嗨剧团成立,挖掘整理传统剧目130多出,创作剧目30多个。嗨子戏被搬上舞台后,其自由活泼的表演风格和通俗易懂的唱词深受当地人的欢迎。优秀剧目《打桃花》等”。……[详细] |

| 清嘉庆年间,界首市任寨乡的苗湖村唱坠子翁的艺人苗本林,发起了苗湖说唱会,当时参加演唱艺人有苗湖村三人,邻村五人。1939年,第六代传人苗元普为纪念第一代发起人苗本林165周年诞辰,把闰年的农历六月六定作苗湖书会,一唱就是五招来四邻八乡的群众,相当热闹。此后,苗湖书会经过不断传承,得到了一定的发展,到文革时期,一度沉寂。1985年,著名艺人苗清臣联络周边市县的著名艺人多人,重新举办苗湖书会。苗湖书会……[详细] |

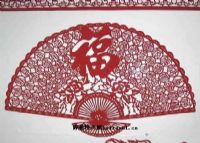

| 剪纸,又称刻纸、剪花、铰花子等,是我们古代劳动人民创造的一种乡土艺术。阜阳位于淮河中游,属黄淮流域的中原文化。阜阳剪纸的艺术风格既有南方剪纸的纤巧、秀丽,玲珑剔透,又有北方剪纸的浑厚、稚拙、自然朴实,形成浑厚中见洒脱、刚劲中蕴柔和、淳朴中藏秀润、粗犷中含细微,达到巧与拙、静与动、虚与实的和谐统一。阜阳剪纸以单色(红)为主,也有染色、拼贴、套色等类型。手法有剪、刻、撕,使用的器材有各种实用的剪刀、刻……[详细] |

| 肘阁、抬阁,是集舞蹈、音乐、戏剧、绘画为一体的综合艺术形式。相传早于明代就有,至今已有500多年历史。抬阁是由2—8人抬着一些固定在铁支架上,穿着戏服的小演员,按照规定的角色表演一些动作。肘阁从抬阁演化而来。由表演者和执撑者两部分组成。执撑者多为青壮年。身负一个制好的铁支架,在身上绑牢。身穿道袍遮掩,铁架从一袖筒中露出。根据节目内容,选择以鲜花、瓜果、禽鱼、器皿、兵器等装饰铁架,以假乱真,给人错觉……[详细] |

| 界首彩陶源于唐代,是淮北手工艺的精华。1999年,淮北柳孜运河发掘出土了大量的界首三彩陶片,成为当时全国十大考古发现之一。界首彩陶秉承唐三彩遗风,又吸收了剪纸、木版年画的艺术风格,在制陶技艺中自成流派。在胎面的制作上,界首彩陶饰以两层化妆土,在刻画过程中表现出赭、黄或赭、白两种基本对比色;在刻画题材上,界首彩陶除以生活中的花、鸟、鱼、虫为创作对象外,还着重吸取了传统戏曲中的艺术元素,以一幕幕场景的……[详细] |

| 颍上花鼓灯是由劳动人民创造且世代相传的艺术形式,产生于淮河流域广大农村,主要流行于淮河沿岸的颍上等二十多个县、市地区。颍上花鼓灯的主要内容是表达人民期盼政通人和、国泰民安、风调雨顺、人寿年丰的良好愿望,展现淮河儿女的礼义风情、勤劳勇敢,表现青年男女纯真、朴实的爱情,体现人们对幸福生活的执著与向往。颍上花鼓灯除在题材、形式、音乐、舞蹈等方面与淮南、蚌埠两地区的花鼓灯有相似之处外,亦有自身的特点。它舞……[详细] |

| 推剧是安徽省地方戏之一,属于我国稀有剧种。推剧,又名“四句推子”。由民间歌舞花鼓灯吸收民歌、戏曲、曲艺发展而成。推剧艺术来源于民间小调,与当地人民群众生活习惯、民风民俗有着十分密切的关系,其主要内容反映群众追求国泰民安、幸福生活的美好愿望,歌颂民风纯朴、爱情自由、家庭和睦、社会稳定美好的社会秩序,展现沿淮地区人民的礼仪风情,勤劳勇敢的精神风貌,体现沿淮地区人民对美好生活的憧憬。推剧一个集戏曲、舞蹈……[详细] |

| 界首渔鼓,又称道筒子或坠子嗡,行话为“溜兰条儿”,源于明代叙事性道情。后由道士以道教为演说题材,到民间传道时流传至界首,约有四百多年历史。界首渔鼓主要分布于界首、太和、颍上、临泉、阜阳、亳州、涡阳、利辛、蒙城以及河南省的沈丘、项城、周口、太康、郸城等地。我市渔鼓艺人主要分布于光武镇、芦村镇和顾集镇。界首渔鼓源于明代,具体年份不详,兴盛于清朝道光年间,1920年左右,是界首渔鼓发展的全盛时期,其影响……[详细] |

| 界首剪纸艺术长期以来深受广大人民群众的喜爱,民间剪纸艺人依靠丰富的想象力和高度的概括力,抓住现实生活中最动人最能表达情感的形象,用夸张变形的手法和简练拙朴的线条,创作出一幅幅生动活泼富有情趣的剪纸艺术作品。 界首剪纸作为一种民间艺术形式,受地域、民俗、民风、文化等多种因素的影响,具有其独特的艺术特征。 界首剪纸的题材广泛,寓意深刻。多以花卉、飞鸟为主,将它们巧妙地组合在一起来表现……[详细] |