昌平区十大民俗文化

明古斋雕漆师从德成雕漆局,而后自主创立,拥有自己的产品和制作风格,且严格按照传统工艺方法进行传承着,有着严格的产品制作流程和检验机制。雕漆作品深受国内外广大消费者喜爱。明古斋雕漆制作技艺迄今已经有110多年的历史了。公元1904年,肖乐安,肖兴达及其师兄弟宋兴贵,在北京交道口北剪子巷一个小花园成立了一个雕漆作坊,取名继古斋。同年,宋兴贵脱离继古斋另开办作坊,名德成雕漆局,亲自收徒授艺,以增字为名,如:胡增瑞、苏增安、张增明等人。1905年,张增明在南池子开办了明古斋雕漆作坊。1957年,明古斋从南池子搬到了北京市朝阳区龙王堂村,成立了龙王堂雕漆厂,由张荣恩继续经营,后来明古斋雕漆招收学徒,杨之新于1983年进厂学艺。2008年,北京举办奥运会,龙王堂处于奥运场馆规划地带,雕漆厂被迫解散,为了……[详细]

清代顺治八年(1651),山西籍王姓匠人在北京经营剪刀,生意兴隆,因其面部有麻子,人称“王麻子”,“王麻子剪刀”之名就此扬名。清代乾隆二十三年(1758)的《帝京岁时纪胜》一书中已有王麻子剪刀的相关记载,说明这一手工产品在当时已成为名牌。清代嘉庆二十一年(1816),北京宣外大街135号的居太店铺挂出“三代王麻子”招牌。后来,北京以王麻子为招牌的刀剪业作坊不断发展,至1936年已有70家,1956年为68家,从业人员达到400人。1999年,北京栎昌王麻子工贸有限公司正式成立。王麻子剪刀锻制技艺独特,包括13道炉上工序和13道炉下冷作工序,锻打复合精湛,绝招多,其中的蘸火拌“药”技艺在刀剪行业中独一无二。成品造型厚重大气,质朴自然,具有典型的北方特点,结构独特,剪切有力,可一剪多用。其刃口为……[详细]

3、阳坊村五虎棍

阳坊村五虎棍为民间花会表演的一种武打戏。取材于宋太祖赵匡胤年轻时与郑子明,柴荣路过董家寨过桥时遇董家五虎拦路索要过桥钱而发生打斗,最终赵匡胤等三人打败了董家五虎,教训了五个村匪恶霸的故事。清末之前,五虎棍就已经在阳坊村演艺流传,1900年左右,隐居阳坊药王庙的武术大师,人称盐店九爷,又传是当年义和团武打教头的刘云普,从武术的角度对阳坊村五虎棍加以指点,去粗取精,增大了武打成份,同时加快了打斗节奏,使场面更加激烈,近似实战,使用器械依然沿用原来的木棍。此后,阳坊村的五虎棍在当时的河北省独领- 。为了把阳坊五虎棍一代代传承下去,培养后续传承人,阳坊五虎棍走进校园传承。2015年起,阳坊中心小学开始了阳坊五虎棍校园传承活动,由阳坊五虎棍代表性传承人王文玉老师亲自入校进行教学活动。阳坊中心小学全力支……[详细]

4、北京宫廷补绣

北京宫廷补绣,俗称丝凌堆绣。是我国古老的刺绣艺术与堆绫贴绢技艺的结合与发展,是世代传承并存续至今的传统手工艺,通常采用浮雕、编织、刺绣、堆贴、抽丝等多种手艺结合的装饰艺术。北京宫廷补绣源于辽金奠基于元而盛于明清,从辽金以后逐步由民间走向宫廷。北京雍和宫珍藏的国家一级文物《绿度母补绣像》是乾隆皇帝的母亲崇庆太后率宫女制作供奉的,已有200多年历史。北京宫廷补绣凝聚了古老的民族手工技艺的精华,是中国传统文化的代表,也是中华民族的宝贵财富和珍贵遗产,具有极高的历史文化价值和艺术价值。宫廷补绣传承人们制作的补绣珍品,曾获得全国工艺美术金凤凰金奖和百花杯银奖,并曾作为国礼出赠国外。北京宫廷补绣第一代传承人不详,第二代传承人崔杰、第三代传承人孙石芬,第四代传承人靳明。……[详细]

牛坊村“花钹大鼓”――轻盈洒脱昌平区后牛坊村“花钹大鼓”,是由十面大鼓和十二名舞钹儿童组成。它的特点可归纳为“轻盈洒脱”。“轻盈”主要体现在步伐上,该舞主要步伐为“跑跳步”,这一舞步贯穿全舞,不但给人以轻盈欢快的愉悦感,而且充分体现了儿童蹦蹦跳跳活泼好动的特点,配合“跑跳步”步伐,双臂时而作“双对钹”,时而作“自击钹”,时而“掏钹”,时而“晃钹”,时而自转,时而双人互绕,恰似一个个忽大忽小变幻无穷的珍珠在场上不停的旋转,浑然洒脱,流畅自然。在队形变化上,也突出体现了这一风格特点,例如:“龙通通”,在横排二、四、二的队列上,全体做“起鼓转”,忽而巧妙的变成了一大圈,四人顺时针行进,四人逆时针行进,同时作“双对钹”,忽而又变成了双斜排做“扔腿”动作。在“长行鼓(二)”队形变化中,十二名舞钹儿童,……[详细]

6、献陵村五虎少林棍

献陵村处在天寿山西峰脚下,因祖上为明朝第四位皇帝仁宗朱高炽守护陵墓--献陵,故得名。祖先就有多人身怀武术绝技,清末,由本村村民杜常山,大号杜云风,创立了少林会。每年正月十五、五月十三庙会都会进行表演。解放前,少林会又引进了东庄教的五虎棍,五虎棍与少林会融合形成了五虎棍少林棍,又称献陵五虎棍。献陵五虎棍表演的场面叫《五虎出洞》,讲述的是宋太祖赵匡胤与手下大将郑子明,途经董家桥,遇董家五虎拦桥打劫,赵郑与五虎在董家桥激烈打斗的场面。在整本表演中,分别为八套:拳四门、棍四门、棒子四门、单刀捌子四门、虎头钩滚架、十字绵、五虎出洞、鸳鳯楼。五虎棍表演化妆时,赵匡胤为红脸,郑子明为黑脸,五虎:董达是麻子脸,董豹脸画有攀肠,董龙脸画有蝎子,董虎脸上画蜈蚣、董月是净脸脑门中间一点黑,还有一个武花旦陶三春。献……[详细]

7、漆园村“龙鼓”

漆园村龙鼓,前身叫锅子鼓,产生于当地村民企求消灾除祸、保佑平安的期盼和愿望,是村民请娘娘时所奏的乐曲和护驾的队伍,后来又在求雨、祭祀和庙会等活动中演奏。清乾隆八年润四月,京畿大旱,皇上派礼部尚书祈雨未果,忽闻漆园村赴黑龙潭祈雨时,天降甘露。龙颜大悦,颁御旨赏宫中所用龙幡一幅,龙鼓八面,鸳鸯钹48副,自此,锅子鼓改名为龙鼓。据此推断,漆园村龙鼓距今已有260多年的历史。漆园村龙鼓以口传心授的方式代代相传,到了清末民初时期最为兴盛,经常受邀到附近庙会表演,在京西北地区享有盛名。龙鼓已传承七代,共有三十六套古谱,现已整理并演奏的有《三锅子》、《六锅子》、《七锅子》、《混蛟龙》、《双钉钹》、《斗鹌鹑》六套原汁原味的鼓乐。……[详细]

8、官印御玺制作技艺

中国金石印章篆刻,始于秦汉,至今已有两千多年的历史。它经历了秦汉和明清两大艺术高峰,使之发展日趋成熟。于同新,作为昌平区官印御玺制作技艺的代表性传承人,其篆刻以历史原物为基础,技法上则融入了自己独特的风格与特点,每一件作品都能体现出他数十年的书法造诣和雕刻技术高妙之处。他创作的每方印章都与原物拓本反复比较,几易其稿,最终动刀,且每刀都不能失误,才能达到逼真的效果。目前,由于御玺官印印章体积较大,且需手工刻制,难度很大,如今像这种巨型大印雕刻人已经寥寥无几。正因为此,这类印玺收藏价值越来越被发现,而大多数收藏家在得不到真迹的情况下,转而开始收藏这种防刻文物,又具有一定艺术和审美价值的官印御玺手工艺作品。于同新的官印御玺工艺作品,多年来在各类报刊杂志中发表,其书法篆刻作品多次在全国比赛中获奖,并……[详细]

9、鲁班暗榫造型

鲁班暗榫造型(以下简称暗榫造型)是采用竹木材质,经过动物造型设计,运用我国传统榫卯结构中的鲁班暗榫工艺,吸收雕刻技术精心制作而成的。作品由大小不同的异型板块组成,可装,可拆。榫卯结构早在七千年前就已经出现,在几千年间衍生出了千百种,各有妙用,代代相传。榫卯结构也是中国建筑中最早具有科学设计的语言,始终是中式家具的核心和灵魂。运用我国传统榫卯结构中的鲁班暗榫工艺来造型动物,吸收益智玩具与雕刻技艺进行造型,制作出可以拆卸、组装的益智玩具,丰富了榫卯工艺的文化内涵,进一步提升了榫卯工艺的神秘性、趣味性和艺术性冯乐耘从小喜欢手工、画画。70多年前读小学的他,在老师的指导下,采用古老的传统的榫卯结构做出了一个榫卯玩具竹狮子并送去参加展览。从此在他心中榫卯玩具在他心里埋下了一粒种子。从2000年离休以来……[详细]

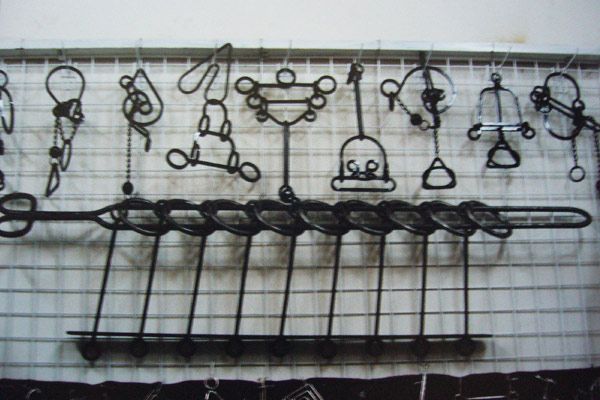

10、解连环

解连环是古老的中国智力游戏。能培养提高人的观察力、记忆力、分析力、想象力。它种类丰富、趣味性强,能丰富人们的生活,蕴含着数学原理,有很高的学术研究价值。连环一词远在战国时代的文献中就已出现,《庄子》0 现过连环可解也的语句,《战国策》中也记载了关于解连环的故事。到了宋代,解连环游戏已经很流行,周邦彦在《解连环·春景》的诗词中有信妙手,能解连环他不仅以解连环为标题,而且一个妙字说明了解连环的难度和乐趣。。明清以来,解连环游戏更为普及,在一首取名为《九连环》的竹枝词中写道:有情人送奴一把九连环,九呀九连环,十指纤纤解不开......九连环已成为年轻人定情的信物。《红楼梦》中也有林黛玉解连环的故事,可见流传之广。至迟在十六世纪,解连环游戏传至海外,连环玩具被西方人统称为中国环。解连环所使用的玩具称……[详细]