福建省民俗文化介绍第10页

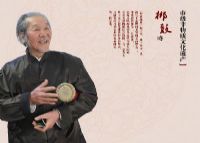

| 板鼓咚,也叫梆鼓咚、咚鼓咚、板鼓唱或“乞丐歌”,即“俚歌梆鼓”,是流行于莆田、仙游、福清、惠安、永春等兴化方言地区的一种民间曲艺音乐,始于宋,盛于清,已有千年历史。莆田俚歌经代代传承,至今保留70多个传统曲目。今年75岁高龄的荔城区文化馆退休音乐干部黄文栋先生,是福建省十大优秀民间文化传承人之一,长期从事民间音乐和曲艺工作,对俚歌表演艺术的研究,成果显著。多次组织参加福建省乃至全国性的文艺演出,对……[详细] |

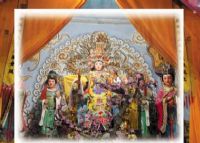

| 莆田木偶戏源远流长,是被誉为“宋戏活化石”莆仙戏的戏兄,是中国最古老的剧种之一。江东提线木偶戏是莆田木偶戏的代表性剧团,它历史悠久,表演动作传统,演艺技术高超,传统剧本丰富。梅妃故里也是莆田最早的木偶制作村,木偶制作精湛,系统地继承和发展了莆田木偶戏的艺术。钟灵毓英才,秀水传古艺,一千多年来,江东木偶剧团情注木偶艺术,为继承和发展木偶戏艺术做了大量工作。长期活跃在兴化大地的民间木偶戏剧团,深受人民……[详细] |

| 流传于莆田地域的沟边傩舞(俗称十恶舞),源于上古氏族社会中的图腾信仰,为原始文化信仰的基因,是傩仪式中的民间舞蹈部份。这种古老的傩舞之花,主要体现在傩表演仪式中,舞者戴着狰狞面具或绘画诡异面谱,拿着武器、奔腾跳跃、舞姿激烈诡黠,气氛神秘威严,借助神灵的威力,降魔镇恶,驱除旱、涝、火、虫等自然灾害及瘟疫疾病等灾害,经代代民间艺人沿承,不断完善,形成一套完整的舞蹈表演形式。它被作为驱邪纳福、保境安民的……[详细] |

| 镇海街道长寿社的《舞龙•弄九鲤》源于唐,盛于明清,是一种流传莆田地区有千余年历史的民间舞蹈。它节奏明快、粗犷豪放,是一种深为群众喜闻乐见的广场艺术表演形式。其表演程式是把龙的首、尾、身各节和九鲤相互交融,在大鼓吹等的伴奏下,与莲花灯舞、扇舞等莆田民间舞蹈共舞。每逢元宵佳节或重大庆典,长寿社皆进行《舞龙弄九鲤》的表演,以祈求全年平安吉祥,财运亨通,福寿延绵,子孙昌盛发达。2010年11月……[详细] |

| “田公元帅”的传说已有千年的历史。黄石镇江东村“飞云庙”主祀的戏神田公元帅,原名雷海青,系唐朝著名乐师。自唐郑处诲《明皇杂录补遗》记载至今,关于田公元帅的传说,人们用莆仙戏剧目、书籍、专题片等各种方式,传播其富有传奇色彩的英雄事迹。据说闽中主祀田公元帅的宫庙计480多处,其他旁祀的则不计其数。福建省各个剧团,如泉州梨园剧团、福州闽剧团、越剧团,均有信仰戏神雷海青的习俗。台湾省民众有三分之一信奉田公……[详细] |

| 梅妃生前为家乡做了很多好事,给莆田人民带来无限荣耀,所以莆田人民纪念她,衍生许多民间习俗。江梅妃信仰习俗主要有:“春秋二祭”、“尽封孺人与于归俱赐銮驾”、“莆仙戏发源与发展”、“妃子脊头”翘起的独特建筑等民俗已成为地方独特信仰文化。一、春秋二祭。春祭:时间为正月初三至初七,内容有“初三清晨大吹大鼓打通”。初三上午“红桔叠果龛”,初四晚新娘晋宫朝拜,盼求龙子凤女,初四至初七演戏并正式举行春祭。春祭最……[详细] |

| 江梅妃传说源于唐代《梅妃传》、五代《开元天宝遗事》,后演化为小说、戏曲等,这些再创作的艺术形式又再度赋予江梅妃以传奇色彩。江梅妃,福建莆田江东人,唐明皇妃子,人称江东妃。唐代《梅妃传》记载,江梅妃生于唐开元十一年(723),姓江名采苹。自幼聪颖,14岁即能吟诗作赋,自比谢道韫,曾作《萧兰》《梨园》《梅花》等七赋,远近传播,名声大振。唐开元二十六年(738),16岁时因才貌双全、知书达理,被选入宫,……[详细] |

| “姑嫂塔传说”是一个广泛流传于晋江(含今石狮)乃至整个闽南地区的凄美的民间故事。传说有几个版本,内容略有不同,却都同样凄美动人。随着泉州历代先民(番客)背井离乡、漂洋过海,“姑嫂塔传说”也随之流传到菲律宾等东南亚华侨聚居地。传说很久以前,泉州府南门外的宝盖山下有姑嫂二人,其家人(夫、兄)为生活所迫,南渡出洋谋生,约定三年后坐船归来。姑嫂二人天天登上宝盖山巅,垒石垫足,翘首远眺大海归舟,盼望亲人回家……[详细] |

| 洛阳桥始建于北宋皇祐五年(1053),是我国古代著名的梁式石桥,与卢沟桥、赵州桥、广济桥并称为“中国四大古桥”。洛阳江是泉州市仅次于晋江的一条滨海大江,波涛汹涌,水流湍急,自古以来因搭渡翻船、葬身江底者多不胜数。至和二年至嘉祐五年(1055~1060),蔡襄两次出任泉州太守,在任期间对洛阳桥的建造呕心沥血,有口皆碑,民间产生了许多有关蔡襄建造洛阳桥的传说如“蔡襄母亲渡江发愿”、“蔡太守移檄海龙王”……[详细] |

| 妈祖传说是指一千多年以来,流传于莆田民间关于妈祖女神的各种传说。妈祖传说以口头流传为主,也散见于历代朝廷文书、史籍、方志和文人笔记。它以大量生动美丽的传说,塑造了妈祖大善、大美、大爱的光辉形象,以民间文学的形式完成了广大民众对妈祖从一个平凡女子到一位四海共仰的和平女神的形象塑造。妈祖姓林名默,又称林默娘,宋建隆元年(960)三月廿三日出生于莆田湄洲;宋太宗雍熙四年(987)九月初九,林默在湄洲岛海……[详细] |

| 诗钟,又名折枝诗,发源于福州,从清朝至今,已有一百多年历史。诗钟的前身为“改诗”、“作碎”,是福州私塾里一种学写对联和诗联的作业。后来,福州文人为“改诗”加上一套活动程序,成为“折枝吟”,后又以钟声限时作诗,故又名为“诗钟”,因此当时福州被誉为“诗钟国”。“诗钟”是由上下两句七个字写成一联,严格按照诗歌格律关于平仄和对偶的要求,即相当于七言律诗的颔联或颈联(第二联与第三联),因如同从七言律诗中折下……[详细] |

| 楹联是中华民族文化瑰宝之一,流传至今已经有一千多年的历史。福建土楼楹联则伴随土楼的建造而产生,是客家土楼文化的一部分。永定县位于福建省西南部,至明成化十四年(1478),永定境内已有土楼两万多座,其中圆楼362座。永定土楼是世界上独一无二的大型民居建筑,其造型独特、规模宏大、结构奇巧,以丰富的文化内涵、独特的聚居方式、合理的布局及与自然环境相融合的选址理念为世人所瞩目。永定境内的每一座土楼不仅有一……[详细] |

| 食闹音乐是在福建省将乐县广泛传播的一种民间音乐,至今已传承四代以上,几乎城乡到处都有清一色由农民组成的食闹班子。将乐食闹音乐根植于群众日常生活,应用十分普遍,在逢年过节、迎神赛会、老年寿诞和结婚生子等喜庆场面,以及节庆舞龙乃至丧葬仪式等民俗活动中曾有着不可替代的作用。其给将乐百姓带来娱乐生活的同时,也成为音乐熏陶、传播的重要方式和手段。“食闹”有文场和武场两种。使用锣鼓、大吹的曰“武场”;文场分两……[详细] |

| 南词流行于南平地区,清乾隆、嘉庆年间,滩簧小调从苏州传入南平,并与闽北的民间艺术相结合,在长期演唱中,经民间艺人多次加工改造,逐步形成带有地方韵味的将乐南词。将乐南词俗称“八韵南词”,完整的正板唱段至少由八句唱词组成,谓之“八韵”。将乐南词音调委婉,唱腔优美,结构简练,是深受将乐百姓喜爱的表演形式。其道白采用“土官话”(即带有将乐方言腔的普通话),唱词曲调为八韵,每韵由7字组成,一曲8句,腔调变化……[详细] |

| 广泛流传于莆田民间的南少林武术是中国传统武术的主要种类之一,其起源于南方少林寺僧武术。莆田南少林寺的前身“林泉院”,始建于南朝陈永定元年(557)。至唐朝初年,唐太宗李世民命封为大将军的少林寺方丈昙宗负责惩治海盗,昙宗派十三棍僧之一的道广带领500僧兵入闽平乱,1平息后,李世民恩准在福建修建少林分寺;寺名九莲山少林寺,世称南少林寺。在明代末年的反清复明运动中,莆田南少林寺被清廷重兵围剿焚毁,寺中武……[详细] |