福建省民俗文化介绍第5页

| 泉州傀儡戏,古称“悬丝傀儡”,今称提线木偶戏。提线木偶戏闽南民间俗称“嘉礼”,又名线戏。源于秦汉。唐末王审知入闽称王时,傀儡戏随之传入泉州。到了宋代,已在泉州民间广为流传。明代的泉州傀儡戏已脱离了属于片断、杂技表演的“弄傀儡”形式,能够演规模宏大的历史戏了。……[详细] |

| 俗称“缚柴脚”,乃民间节日在广场表演的一种舞蹈形式。扮演的人身着戏装,浓妆艳抹,且歌且舞,而且往往装扮戏曲折子,如《管甫送》、《闹天宫》、《八仙过海》、《水漫金山》等等。踩高跷的角色,因各自身份不同,造型各异,高低不一,《水漫金山》中的法海木脚高达4尺,小沙弥2.5尺,鱼兵虾将因要翻滚起扑打,所以木脚只高1.5尺。……[详细] |

| 地处汀江中游黄金地段的上杭县,有着浓厚的客家风情,每年春节期间,上杭城乡盛行“打龙灯”(即龙灯舞)习俗,在锣鼓喧天,喜炮轰鸣中,金碧辉煌的“龙灯”在“龙珠”的引导下上下翻腾,左右旋跃,气势非凡。十余个青壮年男子,身着青色红边的唐装,各手持安有竹把的“龙头”“龙身”或“龙尾”,在节奏感极强的锣鼓声中,紧密配合把黄龙舞得栩栩如生。相传,上杭“打龙灯”源自宋朝,由中原传入,至今已有近千年历史。早期的龙灯……[详细] |

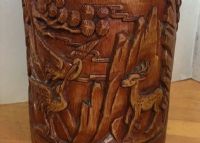

| 上杭竹雕(竹刻)源远流长。据史载,早在清乾隆年间(1736到1795),上杭的竹雕产品竹锁、竹黃等已闻名天下。乾隆十六年,竹锁曾作为地方贡品进献朝廷。乾隆十九年,进士纪晓岚时任提督福建学政巡视汀州时,见到上杭竹簧制品“箧”时,曾题诗赞叹。后因其工艺复杂,学者甚少而失传。1972年,上杭县工艺美术厂创办后,曾为古田纪念馆生产一批竹雕、竹编产品作为纪念品出售,还销往欧、美、日本、东南亚等80余个国家和……[详细] |

| 三角戏,亦称三脚戏。并有茶灯戏、采茶戏、花鼓灯、三人土戏等别称。主要流布于闽北的南平市辖管区内,以及三明市辖管的泰宁县等地。而以光泽县较为集中,清代至今从未间断过。而今民间仍有三角戏艺人,以及采茶灯、马子灯艺人在活动。从三角戏的剧目、唱腔、艺人师承关系等方面比较,三角戏与赣南采茶戏、上饶采茶戏和抚州采茶戏有密切的亲缘关系。光泽三角戏既演采茶灯、马子灯,又演赣南采茶戏的早期剧目。“姑嫂观灯”、“挖笋……[详细] |

| 在光泽县寨里镇,还保存着一种古老的木雕活字印刷作坊。他们仍然沿用着千百年来先民们发明的印刷技术,早在北宋仁宗时期(1041-1048),传说中的毕升就发明了活字印刷术。这在同时期人沈括所著的《梦溪笔谈》中,就有详细的资料介绍。是我国古代四大发明之一。《梦溪笔谈》中所介绍的活字模是用泥雕烧陶而成的,而在光泽县寨里镇,民间艺人邱盛衍,至今仍保留了自雕的木活字模印刷书籍的技艺。而且还具有实用价值。从古至……[详细] |

| 每年正月十三之夜,延平区茫荡镇筠竹村里,欢声笑语、热闹异常,村民们舞起了自制的烛桥灯,以独特的方式欢度元宵佳节,欢庆丰收年景,祝愿新年气象。据传,闽王王审知第二十八世孙王佑,系筠竹始祖王成都之曾孙,其因木匠手艺精湛,于明初受皇帝册封为“四大匠人”之一,封龙凤标票加玉印,王佑奏帝曰:“谢主龙恩,在下身居深山辟壤,匪祸日胜,受此厚封,恐难安居。”皇上曰:“再封汝神铳四口。”当时,神铳几口是身份的象征,……[详细] |

| 唱山歌的起源可追溯到原始社会。相传畲民是五帝之一帝喾(高辛氏)的后代,以盘瓠为祖先。盘瓠(又叫龙骐)死后,要做三天三夜功德(超度升天),第一夜,经收被贼偷光,子孙们只好改为唱山歌来超度畲族的老祖宗升天。(有畲族《高皇高》为证),可见畲族唱山歌已有五千年的历史。据有关资料证明,在明末清初就有畲民定居的岭炳料了。据岭炳洋的雷氏碑可证。此墓碑立于乾隆十二年(1746年),墓碑上刻着其子孙四代人之名字,足……[详细] |

| 民间器乐曲《十番》,源于福州,明清时期传入樟湖溪口,至今约200多年。民间器乐《十番》于1990年由樟湖溪口传入南平,并于2003年由延平区文化馆牵头成立“延平区文化馆民间喜庆表演队”。现《十番曲》已风行延平区各个乡镇,《十番》已成为乡村庙会必不可缺的踩街器乐曲。由十种乐器,即:浪串鼓、大锣、小锣、大拨、小拨、小锁呐、笛子、二胡、三弦、斗卷十种乐器组成的合奏曲。早在明清时期,福州地区庙会、元宵庆典……[详细] |

| 农历“三月三”,是南平市延平区夏道镇徐洋村一个重大民俗节日,举村同庆,热闹的场面远超过春节的气氛。家家户户呼朋引伴,远乡疏亲,聚首相庆,甚至是路过的陌生人,只要你愿意,纯朴、好客的徐洋人都会将你待为上宾,视为知己,觥筹交错,其乐融融。午后,村中大庙——真武庙,举行的“游菩萨”活动更是热闹非凡,也拉开了“三月三”的高潮序幕。南平夏道镇徐洋村处在一个山青水秀的山陵中,这个闽北独一无二的“三月三”来历,……[详细] |

| 猎神陈六公是福建人原创的一位行业保获神。关于他的传说主要是:相传西汉末年有陈六公(啟松)、陈七公(啟武)、陈八公(啟昌)三兄弟世居长安,三人同朝为官。王莽纂汉时,三人携母逃难至会稽地郭冶县(今福建建阳市南关外)白鹤村山林中隐居。一日饿虎入宅,其母葬身虎口,兄弟三人悲伤欲绝,立誓杀尽天下恶兽,兄弟结伴四处杀豺狼、猎虎豹、为民除害。三人行至古田县三都口地界,陈八公被山寨强盗杀害,陈六公、陈七公又结伴至……[详细] |

| 樟湖镇崇蛇习俗历史悠久,有据可考的历史可追溯到明代,但这一习俗的流传时限不止于此,其历史的渊源可追溯到福建古老的土著文化——闽越文化。如今,在闽江流域崇蛇文化圈中,仍保留着比较完整原始古朴的蛇王庙、游蛇灯、赛蛇神等民间系列活动,甚称是我国保存最完整的崇蛇民俗活化石。游蛇灯起源于清末时期,传说樟湖地形象块木排,漂浮于闽江岸边,怕被洪水冲走,而蒙受灾难,人们祈求蛇神保佑,因此每年正月上元灯节,家家户户……[详细] |

| 南剑戏,原名“乱弹”,清末由江西传入闽北,后来不断吸收其它戏曲的剧目和表演艺术,由于唱腔、表演都很新颖,很快得到群众的赞赏,流行于南平地区(延平区范围)。因延平为古南剑治所,故早期将其命名为“南剑戏”。在魏恭源的倡导下,组建小梅第一代赣剧团,人员21人。民国初期,该剧团继续由陈鸣岗,范孝增为主的民间艺人,四处游演。陈鸣岗、范孝增二人并在建瓯“富连城”科班深造五年之后,再回到小梅赣剧团培养演员。南剑……[详细] |

| 浦城包酒历史悠久,明万历《浦城县志》有明确记载:“色似琥珀,其味醇浓,俗名‘七倒金’”。清朝著名学者梁章钜(历任江苏巡抚、两江总督)的评价尤为突出,他数居浦城,必饮其酒,每为之倾倒,并赞之:“余谓必求琥珀光者,惟浦城之红酒(包酒)足以当之,似此色香味俱佳,再得藏至五年以外者,当妙绝天下矣”;“若贮至十年,恐海内之佳酝,无能出其右者矣”。浦城包酒酿造的特殊技艺在酿酒业有着重要的地位,与当地人们生活息……[详细] |

| 邵武有七夕妇女行桥的传统习俗,“行桥”是邵武方言,即走桥,起源当在元或明初,传承至今。“行桥”习俗在我国许多地方都有,大多称为“走桥”、“踩桥”、“走百病”等,唯有邵武和广东佛山称“行桥”。各地走桥的时间不尽相同,只有邵武是在“七夕”这天。邵武“七夕行桥”,须按顺序次第走过三座桥,首先是芹田的“父母桥”(通济桥),然后是南关外的“夫妻桥”(白渚桥),最后是东关外的“子孙桥”( 桥)。七夕这一天,上……[详细] |