福建省民俗文化介绍第18页

| 明溪肉脯干是明溪独具客家饮食文化韵味的名优食品,居闽西八大干之首,具有700多年的悠久历史。明溪肉脯干制作时,选用新鲜猪后腿瘦肉,用专用利刀平削成薄片,然后配上红酒娘糟、川椒、肉桂、丁香、八角、小茴香等配料浸腌于缸内,待香味渗入后,取出敷贴于特制的竹笼上,用木炭火烤熟烤干。肉脯干色、香、味俱全,酥脆香甜,营养丰富,越嚼越香,以上乘美味佳肴而著称于世。……[详细] |

| 泉州竹编技艺历史源远流长。泉州盛产竹材,为泉州竹编提供了丰富的物资资源。泉州著名艺术家李硕卿在泉州传统竹编的基础上,博取我国出土文物器皿的优秀传统造型特点,采用富有图案纹样的编织技法,他运用雀目、旋花和绞辫、平顺等编织技法,形成竹编立体编织花形,再配上染红、黑双层颜色加以磨光,突显不同明暗的编织花纹,成功发展为富有精巧雅致、庄重浑厚、新奇古趣艺术特色的竹编工艺美术品,被省级艺术部门珍藏,颇受海内外……[详细] |

| 泉州洛江“十音铜锣锻制技艺”是由始祖黄瑞台研究发明的。黄瑞台,泉州市罗镇镇人,大约出生在明朝万历年间,其养父是位制作铜锣的能手,便将技艺传授于他。黄瑞台制作铜锣技艺不仅越做越好,而且研究发明了十音铜锣的制作技艺。十音铜锣分别由10个内径8公分、外径11公分、厚度约1毫米的帽型铜锣组成,每个铜锣可分别敲出一个音,十音铜锣锻制技艺的“刨、削、调音”工艺技术采用南音的洞箫音阶来定音堪称独特。……[详细] |

| “五经魁”至今已400多年历史。现今“五经魁”表演主要流行在清流李家乡李村一带。所谓的“五经魁”指的是传说中的五个人民崇敬的历史人物。这五个人物分别是:雷震子(亦叫雷公)、钟馗(民间信仰中的正义之神)、包拯(传说他是阴曹判官),寇准(寇准是宋代名相,故叫天官),李广(汉代名将,匈奴称广为飞将军,故叫将军)。人们根据五个不同历史人物的不同性格,做成五个不同的面具,在正月及描绘期间表演,体现了百姓传统……[详细] |

| 火鼎公火鼎婆流行于闽南泉州,厦门等地.一对老公婆合抬一口大鼎,鼎火旺盛,公与婆步履矫健,神态风趣,时而摇摇晃晃,时而插科打浑.两人手里还各拿着扇子,沿途扇着鼎火高抬旺盛的鼎火,象征兴旺发达,吉祥如意用民间曲艺答嘴鼓形式,幽默生动,为群众所喜爱.这民俗节目,多出现在民间喜庆的广场文化活动中。在喜庆节日、迎神赛会游乡踩街时,火鼎公时而作“乐乐步”,时而作“欢畅步”;火鼎婆作“踏蹲步”或“扇火喜跳”、“……[详细] |

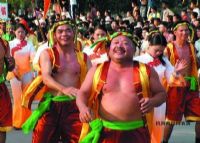

| 拍胸舞”,又称“拍胸”、“打七响”、“打花绰”、“乞丐舞”,广泛流传于福建及台湾等地区。尤其在闽南地区,大到政府举办的各种重大文化活动、大型文艺踩街,小到各部门单位的-庆典,里巷乡村民间的迎神赛会,以至普通百姓家的婚丧喜庆,无不随处可见“拍胸舞”身影。“拍胸舞”成为闽南地区最普遍、典型,最具代表性的一种民间舞蹈。“拍胸舞”为男性舞蹈,舞者头戴草圈,赤足,裸上身。动作以蹲裆步为主,双手依次拍击胸、胁……[详细] |

| 车鼓弄是集说唱、表演合一的民间歌舞艺术。“车”就是车转,“弄”就是舞弄之意,所以又有“弄车鼓”的俗称。因1表演时将鼓置于车上,故名车鼓。传统车鼓弄的表演形式比较简单。二人扮做男丑与彩旦,扛着竹篮互扣的鼓轿,进三步退三步,踏着四方交叉步,转着车身手舞足蹈,一唱一答,妙语如珠。唱词和内容大都表述孝道劝善,夫妻情趣,情人相思之类。……[详细] |

| 福州漆箸制作技艺自2200多年前闽王无诸在福州建冶始逐渐形成这一区域特有的制箸手工技艺,如今福州漆箸已成为中国漆器工艺美术一朵奇葩。福州箸产品制作精美种类繁多,有日用的漆箸以及观赏性极强的工艺艺术箸。其制作技艺精巧绝伦,运用脱胎漆的髹蚀技法,以锡箔纹饰刻缕、髹漆、打磨、点缀结合,采用印花、贴花、琢花、火化铅、仿景、录蓝等装饰,使福州箸图案华丽鲜艳、品莹华贵。……[详细] |

| 福州金箔技艺有着悠久的历史。从原始制作金箔,即是纯手工制作,制作工艺复杂,工序繁多,从熔炼黄金至成品金箔,前后十几道工序,其中打箔是最为关键。在一个石墩上,呈上下两人对峙,各持8斤重锤,轮番锤打置于石墩上的“乌金纸”,一推一护,配合默契,将“乌金纸”有规律地沿“套路”返复旋转移动。如此这般地挥锤近三万次,使置于乌金纸中的金叶长大均匀地长成金箔。金箔由于金灿华贵,实为奢侈品,运用于宫殿、寺院、陵墓工……[详细] |

| 福州花灯有着悠久的历史,早在唐代,福州就成为全国盛行花灯活动的十大城市之一。福州的南后街是福州花灯的发源地,至今仍是福州市花灯手工制作的中心。福州元霄花灯品种多样,色泽鲜艳,独具福州乡土生活气息。明清时期,南后街有20多家花灯制作店,历经沧桑,如今只剩下六、七家,其中郑祥霖的玉华花灯店历史最长,手艺精湛,是最具代表性的一家。……[详细] |

| 同利肉燕用肉包肉是福建省独创的饮食工艺,福州著名的地方风味小吃,“太平燕”取猪腿瘦肉槌咸肉泥,掺上薯粉,碾成纸片般薄片,内包肉馅,配以高汤,做成点心,美味可口。因包出的形状同飞燕,便取名为“扁肉燕”,皮也就叫燕皮了。在福州民间,扁肉燕加上剥壳的鸡蛋便成“太平燕”,象征“太平”、“平安”、“富贵”、“吉利”。福州人逢年过节,婚丧喜庆、亲友聚别、民间家宴,“太平燕”是必备一具菜肴,是独具地方特色的饮食……[详细] |

| 大唐盛世古越南国(称之为安南国)使者到古都长安进贡礼品总是一路吹吹打打,热闹非凡,后来便成了长安群众喜闻乐见的民间音乐,广为传播。南宋末年,广王赵罡南逃福州林浦称帝,随从队伍中的乐师把这种异国音乐传授给当地民间艺人,以后广泛吸收了许多闽曲琴唱(幕间曲)加强了管弦乐部分的演奏效果,演变为现在的安南尺。现流传于福州仓山区城门镇林浦一带。……[详细] |

| 禅和曲可追溯到唐代以前,即唐代梵呗的遗响o禅和曲源于宗教音乐,是融佛教和道教音乐为一体的佛曲。祥和曲的演奏形式,分坛上和坛下两部。100多年前福州鼓楼地区的地方宗教组织“斗堂”(带有业余娱乐性质的团体)、“济功堂”,乌石山的“一善堂”、布司埕城隍顶的“兴合堂”和卫前街的“集贤轩”等,这些组织在民间演奏这类乐曲,成员多属缙绅后裔,寓娱乐于宗教形式,被纳入民间音乐。……[详细] |

| 莲花褒歌是山民在从事生产劳动过程中即兴创作而唱的短歌,具有浓郁的乡土生活气息,曲调优美,多为即兴编唱,大多以男女爱慕思念,互相表达感情,以褒扬对方的情歌为内容。褒歌表演时采取二人对答的演唱形式,也叫“相褒歌”。莲花褒歌从明代嘉靖年后在厦门同安莲花山区小坪及毗邻的安溪各村祖辈流传下来,种类有爱情类、采茶类、农作类、道德类等。……[详细] |

| 南音,又称南曲,是历代积淀多元文化形成的中国现存最古老的乐种之一。源于两汉晋唐,盛行于闽南一带,其乐器始于汉唐,其乐曲始于隋唐古曲,具有自己的指法,工尺谱和闽南方言唱词,自成体系,演奏时,右为琵琶、三弦,左为洞箫、二弦,唱者居中,亲执拍板,被誉为“中国音乐历史的活化石”。东山的南音,主要分布在铜陵镇,铜陵“御乐轩”南音社,轩宇建于清代中叶。……[详细] |