福建省民俗文化介绍第16页

| 清以前,安溪官桥一带居民逢节日喜庆便制作一种以糯米为主要原料的糕点。成珍桔红糕的传统制作技艺,系家族式传承,清初至民国,均在安溪官桥赤岭大路街发展。清雍正年间(1723-1735年),因钦差陈万策奉旨到安溪赈灾而有机会让雍正帝品尝并赐名桔红糕。清光绪年间(1875-1908年)林光武嗣孙林维扁对其加以精心改进,形成一套独特的手工制作技艺,其流程包括研磨、配制、切块三个部分。制作成珍桔红糕首先要挑选……[详细] |

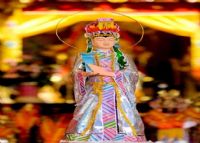

| 泉州绣品古称刺桐绣。明清以来流行于闽台两地的宗教绣品,即采用刺桐绣的一种特长刺绣技艺金苍绣。金苍绣与唐时“蹙金绣”工艺相同,在罗缎的底子上,用金丝线绣出各种美妙的纹样,特殊针法有荔枝跳、菠萝凸、三叠线、龙鳞迭甲等。由于绣线包金箔其状如葱,民间叫金葱绣,雅化为金苍绣。宋、元之际,刺桐缎举世闻名,刺桐绣逐渐普及,由个体生产逐步扩大为商品性生产,同时出现专营的绣铺。古代泉州城分设铺境进行管理,宋代泉州城……[详细] |

| 泉州锡雕技艺主要分布于泉州、台湾等地,其始于唐宋,盛于明清,有悠久的历史。从明代起,泉州市区中心就有一条集中开设大量打锡商铺的巷道,即“打锡巷”,这个名字一直沿用至今(现名“打锡街”),它见证了泉州锡雕技艺的兴衰。锡雕艺术可分为花雕和素雕南北两大派系。素雕以北方为主,花雕以江南为代表,主要用于制作祭祀宫灯等用品。其中,泉州杨氏锡雕技艺是江南花雕的代表。在其锡雕艺术中,“天宫”、“东西塔”、“拱斗莲……[详细] |

| 永春漆篮制作技艺历史悠久,至今已有近500年历史。据乾隆《泉州府志》载:唐代龙纪元年(公元889年)永春等地已有竹制家具、竹编农具生产。据《永春县志》记载:“明正德年间(1506—1522),西向龙水的油漆匠,把传统产品竹篮和竹盘的胚件放在石灰水中煮后,晾干抹上桐油灰,表以夏布,涂上生漆,制成漆篮,使之坚固耐用,以后逐渐改进,在漆篮的提柄、篮盖、篮体上精心装饰图案,雕花绘画,经过30几道工序制作,……[详细] |

| 永春顺德堂老醋历史悠久,创始于959年,酿制技艺是在永春传统酿醋的基础上发展起来的。据《永春县志》记载:“早在北宋初期,永春民间就盛行陈酿老醋。”顺德堂老醋创始人颜仁贵沿用了祖传的酿醋技艺和秘方,潜心研究、大胆实践,终于研制出颜氏老醋新方,声名远扬。明成化年间(1465—1487),颜氏老醋改进酿制技艺,老醋品质提升,深受民间普遍赞誉,并得明宪宗皇帝御笔亲题“顺德堂”,刻匾褒奖,从此声名鹊起。永春……[详细] |

| 梧塘黄氏纸扎流传于福建省莆田市涵江区梧塘镇,自清道光年间黄玉贤开始,传承至今已逾六代,有100多年的历史。纸扎在民间有扎作、糊纸、扎纸、像生、扎罩纸、彩糊等称谓,是融合剪纸、绘画、草编、竹扎和裱糊于一体的民间艺术。纸扎有广义与狭义之分,其中,狭义指丧俗纸扎,在莆田传统民间习俗中流行较广,主要用于祭祀及丧事活动中所制作的纸人、纸马、摇钱树、金山银山、牌坊门楼、宅院等焚烧的纸品,一般与民间丧事及祭祀活……[详细] |

| 东山岛大帽山贝丘遗址的考古发掘成果表明,至少在5000年以前,东山岛的先民便已经制造与使用舟船,明清时期是东山造船业的全盛时期。东山造船,俗称“钉船”,指福建东山岛一种建造木质海船的传统手工技艺。造船匠人在悠久的造船发展史中,总结积累了船型、龙骨与船长、船长与船宽、船长与桅高等一整套独有的营造法则,并世代相传。船匠依靠这一套营造法,可在没有任何设计图纸的情况下,建造各种木质海船。东山造船的主要程序……[详细] |

| 东山的海柳雕工艺始于明末清初,至今已有百年历史。海柳是一种珍贵的海底灌木,属海生植物铁树科。它以吸盘固定于海底礁石,树干呈黑褐色或棕褐色,干粗枝密,叶片细长,质地坚韧耐腐,有“铁木”、“海底神木”之称,是雕刻工艺品的珍贵原料。因它形似树木,故有“海柳”之称。海柳有红柳、赤柳、乌柳、石柳、藤柳等品种,其中红柳和赤柳颜色鲜艳悦目,是海柳中的珍品。海柳雕的制作,是利用海柳奇特的自然形状和天然色泽,运用剪……[详细] |

| 东山金木雕生产始于明洪武二十年(1387)建关帝庙时,由广东大埔县木雕匠人传入。当时的金木雕不仅广泛用于装饰庙宇殿阁中的梁柱、斗拱、神龛、屏风及各种佛、神像等,还作为香案、窗门、檐、床、柜、桌、椅的雕花装饰,被民间茶馆酒肆、豪屋富宅及婚嫁喜庆的妆套家具及器物等运用。东山金木雕工艺精细,品种多样,题材广泛,用材讲究,选用香樟木、楠木和纯黄金箔、福建漆料等上等地道材料制作而成,再涂漆上红、黄、绿、蓝、……[详细] |

| 东山肖米,又称烧卖,是东山县具有闽南地方特色的的传统风味小吃,也是闽南婚宴喜席必备的一道地方名小吃,已有数百年历史。肖米在中国南北方都有,是一种面制的食品,品种繁多,在江苏、浙江、广东一带,人们把它叫做烧卖,而在福建东山等地则将它称为肖米。烧卖在中国土生土长,历史悠久。在元代高丽(今朝鲜)出版的汉语教科书《朴事通》上,就有元大都(今北京)出售“素酸馅稍麦”的记载,稍麦即是福建东山所叫的肖米。据东山……[详细] |

| 仙草又称凉粉草、仙人草、仙人冻、薪草,系唇形科仙草属的一年生植物。是一种重要的药食两用的东方植物资源。仙人草全草干样含有约70%碳水化合物、少量蛋白质、脂肪、色素等,还含有较多的矿物元素。农历入伏吃“田草”(仙草冻)是漳州与台湾人的习俗,据说这天吃了“田草”,整个盛夏都不会长痱子。“田草”有降温解暑之功,且无受冷患寒之弊,在“田草”中调入蜂蜜,食之清甜爽口,沁人心脾。早在明清时期,生活在闽台等地农……[详细] |

| 漳州刺绣制品俗称漳绣,起源于明代,见于衣饰则以绣织锦袍为最佳。漳绣是中国织造史上三大著名工艺之一,在明清时就已驰名海内外。清代以后,随着交通日益发展和古月港海上贸易的开放,漳绣发展迅速,形成很大的生产规模,民国时,漳州经营刺绣行业的作坊达几十家,大者能容纳千名绣工。漳州刺绣工艺以家学方式流传,母传女,嫂传姑,农村宗亲相传,女孩从小学绣线条连续图案的手帕、鞋面。漳绣技法繁多精巧,构图严谨,神态生动,……[详细] |

| 明清时期漳州生产瓷器中最早的是一种被称作“漳窑”或“漳瓷”的白釉米色器小开片瓷器,曾作为地方贡品进献朝廷,并远销海外,被广为珍藏。“漳窑”米黄色瓷器显著特征为“白釉米色器,纹如冰裂”,其窑烧使用横式阶级窑,氧化气氛;装烧工艺以匣钵、垫圈方式为主,支钉为辅。烧成温度绝大多数是1200℃左右,少数胎质精细的使用是高温1200℃以上,烧成为氧化气氛。“漳窑”米黄色器物形体轮廓线条简练洒脱,表现出疏朗、生……[详细] |

| 四堡锡器制作技艺有700多年的历史,传承至今已有26代。四堡锡器制作技艺主要分布在福建省连城县四堡乡。南宋末年,四堡枧头村青年吴一郎公到杭州其岳父处学习打锡技艺,将学来的锡器制作技艺结合四堡当地的民间民俗文化传统,探索出一套具有浓郁四堡地方特色的锡器制作工艺。明代嘉靖、万历年间,四堡乡枧头村人吴一龙因制作的锡器坚固耐用,美观大方,被誉为“能工巧匠,世所罕见”的打锡师傅,被明万历皇帝所赏识,赞誉为“……[详细] |

| 连城地瓜干制作技艺传承至今已有300多年历史,主要分布在连城县境内的林坊乡、莲峰镇、隔川乡、揭乐乡、北团镇、文亨乡等地。清初,连城县林坊乡有福村村民罗匡正等人因经常外出,为使地瓜能方便携带以作干粮,便开始尝试将煮熟的红心地瓜烤干以制成地瓜干,连城红心地瓜干自此诞生。清代,连城从事地瓜干制作技艺的家庭作坊曾达到数千户,产品销往大江南北。清代中叶,连城红心地瓜干成为朝廷贡品,连城从此成为中外闻名的“红……[详细] |