吉林省民俗文化介绍第3页

| 祝词和赞词合称祝赞词,是蒙古族吟诵式民间口头文学体裁之一,是蒙古族特有的文艺形式,最早由萨满祭词演变而来。在特定的环境中,经特定的礼俗,由特定的人吟诵。祝词和赞词最初产生于劳动,是蒙古族猎户、牧民集体口头创作的作品。前郭尔罗斯民间传承的祝赞词历史悠久、内容丰富、名目繁多,在本地区蒙古族社会生活的很多方面都能呈现。包括狩猎业、畜牧业、农业到婚礼、那达慕、祭祀礼仪等等,都有通过祝赞词展现的内容。自古以……[详细] |

| 四胡又称四弦琴,蒙古语为“胡尔”,其形似二胡,弦为四根,是具有代表性的蒙古族民间乐器。四胡的前身是奚琴。奚是我国契丹时期库莫奚部落,生活在西喇木伦河一带,属东胡。清代,四胡在郭尔罗斯及东蒙得到普及。迄今为止,已有几百年的历史,是说唱好来宝、蒙古琴书、演唱蒙古族民歌不可缺少的民间乐器。在各类演出活动中,四胡的独奏、合奏、重奏、伴奏等演奏形式,深深的感染了广大听众,激发思维、增添生活色彩。四胡根据其发……[详细] |

| 布贴画技艺是中国古老的民间贴补工艺,历史悠久,其特点是用各种颜色的布料作为基本材料,作者根据民间传说、民间故事等题材粘贴在背板上,所组合成的图案,称之为布贴画。布贴画技艺早在唐朝时期宫廷内就有布贴画作为室内装饰,当时称为“宫廷补绣”,此后逐渐传入民间,俗称“布贴画”,又叫“布堆画”、“布摞画”、还叫“拨花”,在民间十分流行。现在北京故宫博物院及一些城市的博物馆也多有珍藏。姜淑艳布贴画在承传传统技艺……[详细] |

| 年画在我国有着悠久的历史,据史料记载始于汉、唐时期,普及于宋代,明清以后盛行于民间。通榆年画始于清朝晚期,由于清政府的移民实边政策,关内山东、河北等地的移民大量涌入当时已开始放荒的科尔沁草原,为了加强对这一新开发地区的管理,清政府在今天的通榆县先后设置了开通县、瞻榆县,后合并为通榆县。随着关内移民的迁入,一些原在山东、河北一代的民间艺人也随之迁入,并带来了所从事的技艺和家庭承传,其中木版年画就是在……[详细] |

| 中国石雕艺术起源于新石器时代,商周时期日趋成熟。此后,历代帝王将石雕艺术作为彰显文治武功、王权威严、皇宫建筑、美化陵园、纪念有功将帅的一种工具,使这种艺术倍受重视。并由此发展到民间,使石雕艺术发展日臻完美,成为雅俗共赏的艺术珍品。李国祥石雕缘于其家族承传。李国祥祖籍辽宁义县,其曾祖父、父亲均以石刻为生。以刻石碑、石龟蚨、石兽和一些仿石佛等见长。此后,其父又以刻制铸造模具为业,这种家庭背景对李国祥从……[详细] |

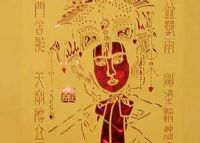

| 剪纸艺术是中国民间传统装饰艺术的一种,历史较悠久。据资料记载,起源于汉、唐时期,此后,逐步发展,全国各地民间都有不同风格的剪纸作品。李锐士剪纸源于家族承传。其曾祖父李春山、祖父李项辰、父亲李智三代均以教书为业,对民间工艺美术、书法、绘画都有一定的造诣。传至李锐士,他追求独特表现形式,赋予剪纸艺术以新的内涵,以历史人物、中华精英、古代才女为题材,并配以诗词传记,作品即表现剪纸艺术,又突出历史人物,使……[详细] |

| 在通榆县包拉温都蒙古族乡流传着一种说唱艺术,蒙古语叫乌力格尔,汉意为“说书”。它以四胡为伴奏乐器,所以又叫“蒙古族琴书”,是古老的蒙古族传统民间说唱艺术形式。一人一把琴,说唱一个故事,表演既可以参与大型演出,又可以在单门独户或田间草原演出。每到黄昏,牛羊归栏,牧人们都会齐聚在蒙古包内,艺人拉起四胡,英雄传说和动人的故事便开始唱响。在草原上,说唱乌力格尔的艺人被称为“胡尔沁”。苍茫辽远的草原造就“胡……[详细] |

| 刺绣在我国有着悠久的历史,据史料记载始于汉、唐时期、普及于宋代、明清以后盛于民间。洮南素有“千年古城”、“百年府县”的美称,在设治千年,设府百年的漫长历史长河中,在南北方民族间征战、统一、再征战、再统一的变幻中,历尽沧桑,多经风雨,多见彩虹,民族实现了多次大融合,江南和中原的汉人先进文化与北方的契丹、女真以致后来满、蒙等少数民族文化产生了剧烈碰撞,并孕育了北方特有的灿烂文化,洮南刺绣就是这种文化的……[详细] |

| 剪纸艺术起源于汉、唐时期,是中国民间传统装饰艺术的一种,历史较悠久。此后,逐步发展,全国各地民间都有不同风格的剪纸作品。王岩剪纸源于家族承传,其母梁桂芬的剪纸技艺已经造诣颇深。王岩受其母亲和外婆的言传身教,从小就喜爱上了剪纸艺术,并在其母亲和外婆传授技艺的基础上,又有了很大的突破。在她十二岁时,作品《加油》就在首届国际少儿“春笋杯”书画大赛上荣获“佳作奖”。其后,她的剪纸作品多次参加全国、省、市级……[详细] |

| 洮南市万宝乡位于吉林省西北部,处在东北三省和内蒙古东部的中心地带。气候特点是昼夜温差大,日照时间长,特别适合马铃薯等块根类作物生长与淀粉的积累。由于万宝乡地处长白山余脉,得天独厚的岩石裂隙水孕育了万宝乡粉条产业的快速发展。这里生产的马铃薯个头适中,淀粉含量高(约15—24%)。由于皮薄、光滑、芽眼浅而少,是用于加工马铃薯淀粉、粉条、精制粉丝的优良原料。由于多年来坚持实行科学化、标准化、规范化的田间……[详细] |

| 洮儿河酒厂(成立时称福丰达烧锅)是著名的抗日爱国将领万福麟将军于1924年建立,关于福丰达商号的历史曾经在商号做过管帐先生的民主人士岳凌云先生在《福丰达商号衰记》中,有过详细的记载,现存于白城市政府的“老万大楼”是万氏家庭当年在白城(时称洮安县)经营和发展的历史佐证。目前,企业生产基地位于吉林省白城市,拥有固定资产8000万元以上,各类专业技术人才35名,职工500余人。企业现拥有一支吉林省实力最……[详细] |

| 吉林省第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录正式公布。此名录共9大类50项,白城市洮北区满族传统技艺“酸汤子制作技艺”入选在列。酸汤子,又称汤子、馇子、搁豆子(做法略有不同),是满族夏季常吃的一种传统特色美食,流行于东北辽宁东部、吉林东南部及黑龙江一带,是用玉米水磨发酵后做的一种粗面条样的主食,口感细腻爽滑,粗粮营养健康,成为人们追求健康的一道绿色营养美食。满洲人的酸汤子有三百多年的历史,一方面这……[详细] |

| 精美的镶滚刺绣工艺是它最具特 处,它不仅是满族特色的服饰,也是一种文化符号,它就是满族旗袍。满族旗袍制作技艺在吉林市延续了300多年。据吉林市满族旗袍制作技艺第四代传承人陈玉秋介绍,满族旗袍在领口、衣襟、袖边等处要镶嵌几道花条或彩牙儿,有的还要缝制十八道衣边,针线要不停地在布料上穿梭往复。明朝,南迁到辽东地区的满族人,他们的服装是布、皮兼用。迨至努尔哈赤率部起兵后,他们的服饰杂乱无章,出现“上下同……[详细] |

| 泡菜制作技艺(朝鲜族泡菜制作技艺),吉林省延吉市地方传统技艺,国家级非物质文化遗产之一。朝鲜族泡菜主要产地在延边朝鲜族自治州,是朝鲜族具有代表性的传统发酵食品。朝鲜泡菜以白菜、萝卜为主要原料,以芥菜、水芹菜、葱、生姜、大蒜为辅料,用盐、辣椒面、酱油和各种虾酱、鱼酱等进行调味后,再经过发酵而成。朝鲜族泡菜口感好,营养价值高,易于保存,一年四季皆可食用,是朝鲜族文化的一种象征。泡菜是以各类蔬菜为主要原……[详细] |

| 北山庙会是在吉林省吉林市北山举办的具有悠久传统的民俗活动文化空间。北山坐落在吉林市区的西北面,是著名的城区森林公园。清康熙年间,山顶始建关帝庙。其后建有药王庙(原名三皇庙)、玉皇阁等,形成庙宇群,遂有“千山寺庙甲东北,吉林庙会胜千山”之誉。自清代起,以庙宇为中心形成各种固定节期的民俗- ,传承至今。每年农历四月以后,庙会接连不断,有四月初八佛诞节、四月十八娘娘庙会、四月二十八药王庙会、五月十三关帝……[详细] |